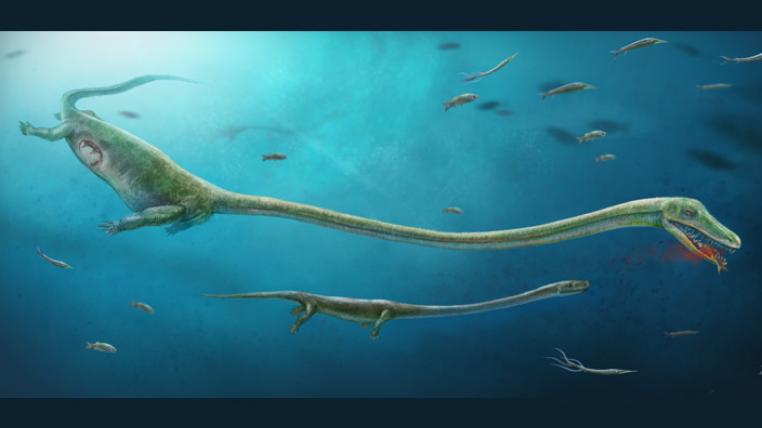

Langhals mit Babybauch

Fossil schwangeren Meeresreptils entdeckt

Beute oder Baby? Das fragten sich Forscher, als sie ein Fossil mit einem kleinen Körper in einem grossen fanden. Inzwischen sind sie überzeugt, damit einen Beweis eine Lebendgeburt entdeckt zu haben.

Einige frühe Verwandte heutiger Vögel und Krokodile gebaren ihre Jungen offenbar lebend. Das zeigt ein etwa 245 Millionen Jahre altes Fossil eines schwangeren Meeresreptils. Bislang hatten Experten angenommen, dass alle Vertreter der sogenannten Archosauromorpha, zu denen auch die heutigen Vögel und Krokodile gehören, Eier legten, berichtet ein internationales Forscherteam im Fachblatt «Nature Communications». Bis jetzt waren Lebendgeburten bei Reptilien nur bei Schlangen und Echsen bekannt.

Das Fossil hatten Wissenschaftler bereits 2008 im Süden Chinas freigelegt. «Wir waren total begeistert, als wir das embryonale Exemplar vor einigen Jahren erstmals sahen, aber wir waren nicht sicher, ob es sich dabei um die letzte Mahlzeit der Mutter oder um ihr ungeborenes Baby handelte», sagt Jun Liu von der Hefei University of Technology in China.

Langer Hals für Jagd auf Fische

Nach genaueren Untersuchungen sind die Forscher jetzt überzeugt, dass es sich tatsächlich um ein Junges handelt, das im Leib eines weiblichen Dinocephalosaurus heranwuchs. Vertreter dieser Gruppe schwammen im Mittleren Trias durch die Meere des südlichen China. Ihren aussergewöhnlich langen Hals schwenkten sie wohl auf der Jagd nach Fischen von Seite zu Seite.

Für die Annahme, dass es sich bei dem Fossil um ein Muttertier mit Embryo handelt, spreche die Tatsache, dass der kleine Körper vollständig vom grossen umschlossen ist. Eine Überlagerung durch ein anderes Tier sei somit ausgeschlossen.

Zudem weise der Kopf des Embryos nach vorne. Beute werde bei diesen wasserlebenden Tieren normalerweise mit dem Kopf voran verschlungen und auch so verdaut. Schliesslich liege der Embryo in einer klassischen Embryonalhaltung im Körper der Mutter – mit dem Kopf in Richtung Brustkorb gebeugt.

Keine Spur einer Eierschale

Dass die Jungen lebend zur Welt kamen, schliessen die Forscher unter anderem daraus, dass sie keine Hinweise auf eine kalkhaltige Eierschale fanden. Es wäre auch sehr ungewöhnlich, wenn die Tiere Eier mit derart weit entwickelten Jungtieren gelegt hätten, schreiben die Forscher.

Weitere Analysen legen nahe, dass das Geschlecht der Nachkommen wohl genetisch festgelegt war – und nicht wie etwa bei heutigen Krokodilen durch die Umgebungstemperatur im Nest bestimmt wurde. «Diese Kombination von Lebendgeburt und genetischer Geschlechtsbestimmung war anscheinend nötig für Tiere wie Dinocephalosaurus, um im Wasser leben zu können», erläutert Mitautor Michael Benton von der University of Bristol.

An Land hätten die Tiere mit ihren paddelförmigen Gliedmassen und dem extrem verlängerten Hals keine Nester bauen können – wie zum Beispiel heutige Meeresschildkröten. Im Wasser aber könnten Reptilieneier nicht ausgebrütet werden. Auch das dehnbare Becken des Muttertieres spreche für eine Lebendgeburt.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren