Aussergewöhnliches Sekret

Schleimaale haben es ETH-Forschern angetan

Schleimaale halten sich mit einem zähen, klebrigen Sekret ihre Feinde vom Leib. Nun wollen Forscher der ETH Zürich die Geheimnisse dieses Schleims ergünden.

Als Schönheiten kann man Schleimaale nun wirklich nicht bezeichnen. Ein schlangenförmiger Körperbau. Ein Mund mit komischen Raspelzähnen, die sich hin und her bewegen. Zurückgebildete Augen, die von einer Hautschicht überdeckt werden. Eine Vorliebe für Aas, das sich auf dem Meeresgrund ansammelt. Und natürlich der namengebende Schleim. All dies macht die Tiere, von denen es weltweit rund 80 Arten gibt, zu heissen Anwärtern für das hässlichste Lebewesen der Welt.

Auf der anderen Seite sind Schleimaale enorm erfolgreiche Tiere. Sie existieren seit 300 Millionen Jahren – und sind heute zumindest in einigen Meeresgebieten weit verbreitet. «In Norwegen gibt es nichts Einfacheres, als Schleimaale zu fangen», sagt Simon Kuster. «Man lässt in einem Fjord einige Reusen gefüllt mit Fischüberresten auf den Meeresboden hinunter – und zwei Stunden später zieht man hunderte Schleimaale in den Reusen hoch.»

Das Maul voller Schleim

Kuster forscht als Chemiker und Materialwissenschaftler am Labor für Lebensmittelverfahrenstechnik der ETH Zürich. Dass er sich mit Schleimaalen beschäftigt, ist dem Zufall zu verdanken. «Vor zwei Jahren habe ich einen Film über Atlantische Schleimaale gesehen. Ich war fasziniert von den Tieren und von ihrem Schleim – und fragte mich, woraus er besteht und wie er funktioniert», erzählt er.

| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="45fcf4d6-a4f2-4063-9745-ff7652c05dc6" data-langcode="de"></drupal-entity> |

ETH-Student Lukas Böcker zieht den Schleim in die Länge, um dessen Reissfestigkeit zu demonstrieren. Bild: ETH Zürich/Simon Kuster |

Denn der Schleim ist eines der Geheimnisse des evolutionären Erfolgs der Schleimaale: Wird ein Schleimaal von einem Fisch gepackt, stösst er aus Hautdrüsen winzige Mengen eines Sekrets aus. Kommt dieses mit Wasser in Kontakt, geliert es in Sekundenbruchteilen. Der klebrige Schleim füllt dem Raubfisch das Maul – der Schleimaal entkommt.

In Norwegen fündig geworden

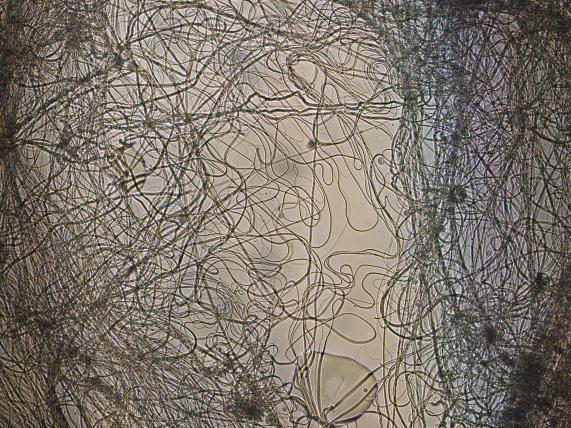

Kuster war fasziniert von dem Material, das an die von der Nahrungsmittelindustrie verwendeten Geliermittel erinnert. Es besteht aus zwei Komponenten: 15 bis 30 Zentimeter langen Proteinfäden, und winzigen, klebrigen Kügelchen. Im Wasser quellen die Kügelchen auf und bilden mit den Fäden ein Netz, das Wasser einfängt. «Dabei reicht ein einziges Gramm des «Geliermittels», um 26 Kilogramm Schleim zu produzieren», erklärt Kuster.

Kuster und seine Kollegen bekamen einen ETH-Forschungsgrant, um die Geheimnisse des Schleimaal-Schleims zu untersuchen. Vorerst mussten sie aber Schleimaale finden. «Das war nicht einfach», erzählt Kuster. «Ich erkundigte mich im Zoo Zürich, in Fachgeschäften, bei Fischimporteuren und klapperte Aquarien an der Atlantikküste ab. Schliesslich bekam ich den Tipp, dass es in Ålesund in Norwegen ein Aquarium gibt, das Schleimaale in freier Wildbahn fängt.»

Transport wäre tödlich

Dort werden nun auch die Untersuchungen durchgeführt. Die Tiere nach Zürich zu transportieren und hier in Aquarien zu halten, wäre laut dem Forscher nicht sinnvoll. «Zum einen wollen wir die Tiere wieder freilassen können, wenn wir ihnen Schleim abgenommen haben – das könnten wir in Zürich nicht mehr.» Zum anderen wäre schon der Transport selber schwierig und für die Schleimaale möglicherweise tödlich. «Werden Schleimaale durch einen Reiz stimuliert, schiesst ihnen Schleim aus den Poren. Beim Transport würde das bei jedem Schütteln, in jeder Kurve passieren – die Tiere könnten ersticken», sagt Kuster.

Schon jetzt konnten die Forscher nachweisen, dass der Schleimaal-Gel vermischt mit anderen Geliermitteln ein viel stärkeres Gel-Netzwerk macht als die einzelnen Gele. «Wie die Schleimbildung genau funktioniert, verstehen wir aber noch nicht. Das wollen wir nun herausfinden.» Denn erst dann, sagt der Forscher, werde sich zeigen, welchen Nutzen der Mensch aus den klebrigen Absonderungen des Schleimaals allenfalls ziehen kann.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren