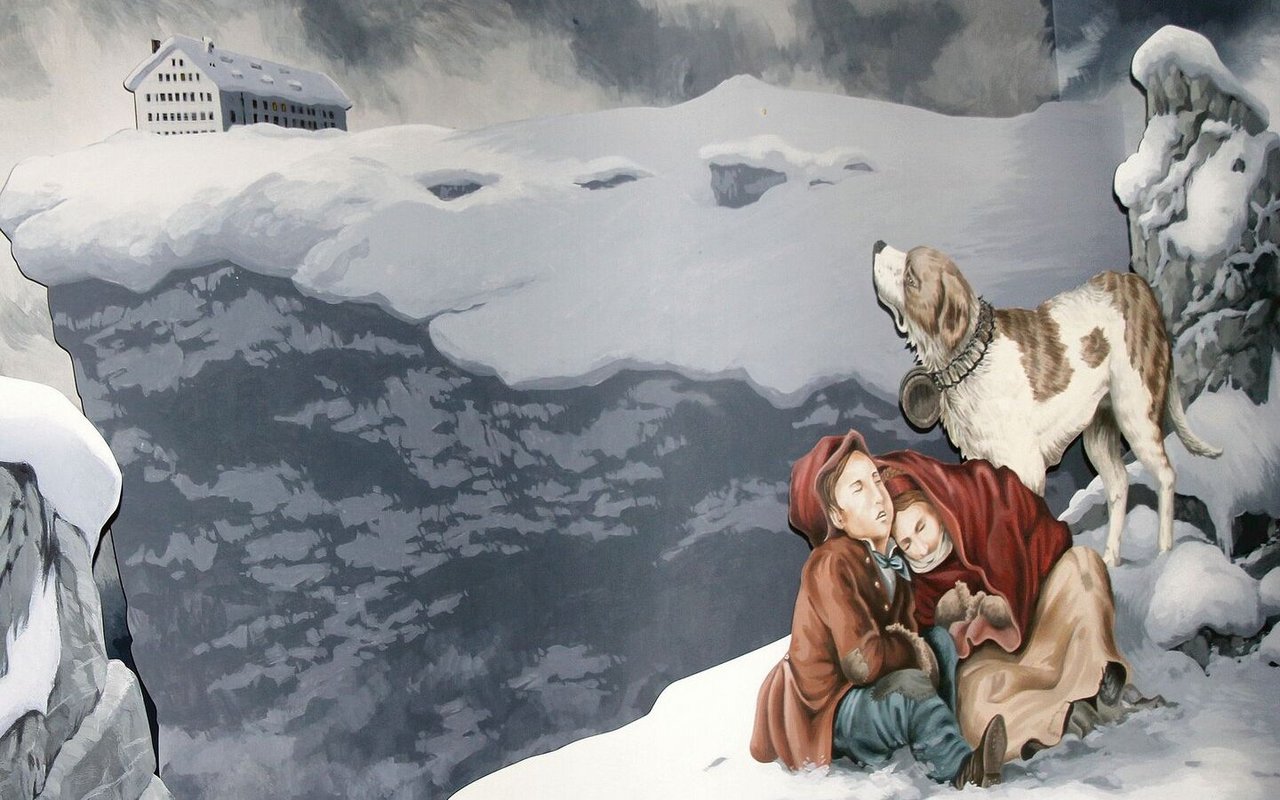

Vierbeiner als Lawinenretter

Wie Barry der Bernhardiner Menschen rettete

Zur Zeit, als die Hospiz-Bernhardiner auf dem Grossen Sankt Bernhard Menschen gerettet haben, galten die Berge als bedrohlich. Heute haben sie ihren Schrecken weitestgehend verloren. Gefahren lauern aber noch immer, auch wenn der Schnee schwindet.

Er steht mit liebem und geduldigem Blick in einer Vitrine. Barry. Der alte und legendäre Bernhardiner, der 40 Menschenleben gerettet hat. Stellvertretend für seine Rasse, deren Geschichte eng verknüpft ist mit dem Grossen-Sankt-Bernhard-Pass, der von Martigny im Wallis nach Aosta in Italien führt. «Barry ist kein wissenschaftliches Objekt, sondern eine Legende», sagt Dora Strahm vor dem Stopfpräparat des berühmten Bernhardiners im Naturhistorischen Museum Bern. Gerade das fasziniere sie. Strahm hat die beliebte Spezialausstellung zu Barry kuratiert und sagt, dass hinter jeder Barry-Legende ein wahrer Kern stecke. «Barry war im Hospiz auf dem Grossen Sankt Bernhard von 1800 bis 1812 im Einsatz.» Dieser Pass sei der Ursprungsort der Lawinenrettung.

Eine Alpenüberquerung sei in früherer Zeit sehr risikoreich gewesen. «Die Leute machten das aus Notwendigkeit, nicht zur Freude.» Sie seien ärmlich gekleidet gewesen, ein Wetterumschwung ereigne sich in den Bergen schnell, man erfriere rasch.…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren