Bestäubung zum Kaufen

Bienenbörse dümpelt vor sich hin

Die eingekaufte Bestäubung könnte sowohl für die Obstproduzenten wie für den Imker interessant sein. Doch so richtig in Schuss kommt die vor einem Jahr installierte nationale Bienenbörse nicht.

Der Film «More Than Honey» von Markus Imhoof zeigt es eindrücklich. Wenn grosse Imker in Kalifornien mit ihren Bienenvölkern quer durchs Land fahren, um die riesigen Obst- und Mandelplantagen zu bestäuben, dann klingeln die Kassen. Ohne die Zusammenarbeit zwischen den Plantagebetreibern und den Wanderimkereien würden die grossen Monokulturen im industriellen Massstab nicht mehr genügend bestäubt werden können. Die Rechnung geht auf. Die einen verdienen Geld mit den Produkten, die anderen mit ihren Bienen.

Der angestiegene Verlust von Bienenvölkern in den vergangenen Jahren führte auch in der Schweiz zu einem langsamen Umdenken. Auch wenn in der Schweiz die Bienen noch fliegen, ohne dass ihre Züchter dafür mehr erhalten als den Honig, entschied sich der Verein der Deutschschweizerischen und Rätoromanischen Bienenfreunden (VDRB) vor einem Jahr, eine Bienenbörse auf ihrer Homepage aufzuschalten. Auf dieser sollten Imker mit ihren Bienenvölkern Bestäubungsdienste anbieten und Obstbauern könnten gegen Bezahlung einer Prämie diese Dienste in Anspruch nehmen. Eine Vertragsvorlage mit Vergütungsempfehlungen, Richtlinien und Haftungsbestimmungen kann von der Homepage heruntergeladen werden. Eine tolle Sache, sollte man meinen.

Blühende Blumen statt grüne Wüsten

Richard Wyss, Zentralpräsident des VDRB stellt ernüchtert fest, dass die Börse kaum benützt wird. Eine entsprechende Statistik werde nicht geführt, deshalb wisse man nicht genau, wie viele Imker oder Obstbauern sich im vergangenen Jahr für die Sache interessiert haben. «Wir wollten mit möglichst kleinem Aufwand eine Dienstleistung sowohl für unsere 13'000 Mitglieder wie auch für andere Imker und für Obstproduzenten anbieten», erklärt Wyss.

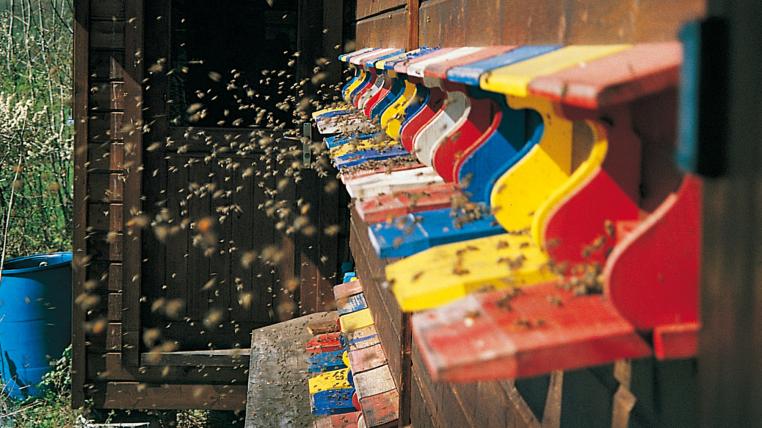

| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="7599da6f-bc60-4c32-a02d-df8d691745bc" data-langcode="de"></drupal-entity> |

| In der Schweiz gibt es rund 20‘000 Imker. Bild: Markus Seitz/landwirtschaft.ch |

Auch wenn man mit dem Bienensterben zu kämpfen habe und die Varroamilben, Bakterien, Viren und Insektizide den Imkern viel Arbeit und Kopfzerbrechen verursachen und die blühenden Blumen je länger je mehr fehlen, sei die Situation in der Schweiz noch nicht dramatisch. In der Schweiz gebe es noch ungefähr 20'000 Imker mit etwa 200'000 Völkern. Punktuell könne es zu Engpässen kommen, doch im grossen und ganzen sei man hier noch gut bedient. Verharmlosen will Wyss die Sache hingegen auch nicht. «Wir müssen alles unternehmen, dass den Bienen ihre Nahrungsgrundlagen nicht noch mehr entzogen werden.» Monokulturen lassen keinen Raum für die Biodiversität und müssen verhindert werden. «Wir brauchen blühende Blumen statt grüne Wüsten.»

Bedarf nach Wanderimkern vorhanden

«Allein der Kanton Thurgau zählt 700 Bienenstandorte», sagt Urs Müller, Leiter des Beratungsteams Obstbau Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. Ihm fällt auf, dass viele Obstproduzenten direkt mit den regionalen Imkern Kontakte pflegen und sich Bienenvölker zur Bestäubung beschaffen. Wenn die Frühlingsmonate nass und kühl sind und die Obstkulturen früh mit Netzen geschützt werden, lassen sich Landwirte gerne die Bienenvölker direkt unters Netz bringen. Er empfiehlt den Landwirten, die Imker mit 100 Franken pro Volk zu entschädigen.

Gemäss Müller ist der Bedarf nach Wanderbienen vorhanden: «Es ist immer effizienter, wenn Bienen, selbstverständlich auch Wildbienen, die Kulturen befruchten. Hummel und andere Insekten sind beim Befruchten bei weitem nicht gleich effizient.» Er plädiere auf ein gutes Verhältnis zwischen den Landwirten und den Imkern, beiden sollte die Biodiversität wichtig sein. Seines Erachtens brauche die Börse Zeit, sich zu etablieren.

Viele setzen auf Hummeln

Ungefähr 260 Mitglieder hat der Verein Schweizer Wanderimker (VSWI). «Wir haben das Ziel, die Wanderimkerei zu fördern», erklärt Jakob Künzle, Vizepräsident des Vereins. Er arbeitet heute aber nur noch mit vier Obstproduzenten zusammen, die seine Bienenvölker für die Bestäubung in Anspruch nehmen und ihn auch dafür bezahlen. Früher waren es mehr, sagt er. Sich zum Thema äussern will keiner. Das Interesse der Landwirte werde immer geringer, viele Obstproduzenten setzen lieber auf eingekaufte Hummel, das sei wahrscheinlich günstiger, sagt Künzle. Eine eigene Bienenbörse will der VSWI nicht lancieren. Der Verband setzt auf eine Bestäubungsplattform, welche hingegen nur zutrittsberechtigten Nutzern vorbehalten ist.

Robert Mayr aus Sulgen verdient heute ein Teil seines Lebensunterhaltes mit der Imkerei. Er produziert acht verschiedene Honigsorten, die er auf Märkten verkauft. Seine Bienen lässt er an seinem Wohnort, aber auch in Graubünden und im Malcantone im Tessin fliegen. Er verkauft verschiedene Zusatzprodukte aus der Bienenhaltung und bietet Imkerkurse an. Er pflegt den direkten Kontakt mit seinen Grundstückbesitzern, die ihm das Land für ein paar Gläser Honig zur Verfügung stellen. Zwei bis drei Obstproduzenten bezahlen ihm pro Volk 150 Franken. Auch er hat die Erfahrung gemacht, dass Obstproduzenten erst auf die Imker zukommen, wenn der Frühling nass und kalt ist. «Eine Bienenbörse braucht es nicht», sagt er überzeugt.

Jeder kann etwas für die Bienen tun

Und wie beurteilt Peter Neumann, Professor für Bienengesundheit an der Universität Bern das fehlende Interesse an einer nationalen Bienenbörse? «Die Bestäubungsprämien sind in der Schweiz viel niedriger als beispielsweise in den USA, deshalb kann man den Wanderimkern nicht verübeln, wenn diese wirtschaftlich denken», erklärt er auf Anfrage. Deshalb wundere ihn das schleppende Anlaufen der Bienenbörse nicht. Er findet die Schweizer Bevölkerung sehr bienenfreundlich, rät indes, dass jeder noch etwas mehr machen könnte für die Bienen. Beispielsweise selber Imker werden, eine gute Bienenweide mit Blüten während der ganzen Saison im Garten oder Balkon ansäen, Nisthilfen für Wildbienen anbringen und auf Pestizide verzichten. «Damit wäre schon sehr viel getan.»

Im Moment suchen auf der Internet-Plattform zwei Imker ein Rapsfeld für ihre Bienen. Der eine im Berner Seeland, der andere in der Ostschweiz. Der Bio-Imker aus dem Berner Seeland wünscht sich, dass blühendes Heugras nicht sofort abgeschnitten wird, denn nach der Obstblüte werde es für die Bienen meist schon schwierig, genügend Nektar zu finden. Auch wenn er seine Anfrage schon vor ein paar Wochen auf der Börsenplattform notiert hat, hofft er noch immer auf ein Angebot – seinen Bienen zuliebe. Richard Wyss will die Bienenbörse noch nicht endgültig abschreiben. «Doch wenn das Bedürfnis wahrhaftig nicht vorhanden ist, lassen wir die Börse wieder eingehen.»

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren