Archäologie

Ein Auerochse am Bielersee

Das Hausrind hat sich in der Jungsteinzeit mit dem heute ausgestorbenen Auerochsen vermischt. Dies sei nun klar, weil Basler Forscher am Bielersee Genmaterial des Ur-Rindes gefunden haben.

Das heutige Hausrind ist die domestizierte Form des Auerochsen, der im 17. Jahrhundert ausgestorben ist. Die Domestizierung des Auerochsen begann vor rund 10'000 Jahren im Nahen Osten. Dies lässt sich in der DNA der Tiere ablesen: Dortige Auerochsen besitzen eine bestimmte Variante von mütterlicherseits vererbtem Erbmaterial namens mtDNA, die T-Haplogruppe.

Die heutigen Rinderrassen tragen diese Haplogruppe noch immer, was ihre Abstammung von den frühen domestizierten Rindern jener Region belegt. Daraus lässt sich ableiten, dass mit der Ausbreitung des Bauerntums vom Nahen Osten nach Europa auch das domestizierte Hausrind eingeführt wurde, wie die Universität Basel am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Zur gleichen Zeit lebten in Europa einheimische wilde Auerochsen, die zur P-Haplogruppe gehörten. Bisher ging man davon aus, dass diese europäischen Auerochsen genetisch keinen Einfluss auf die nahöstlichen Hausrinder hatten, die in der Jungsteinzeit (Neolithikum) zwischen 5500 und 2200 vor Christus nach Europa eingeführt wurden.

Der Hausstier mit der Auerochs-Kuh

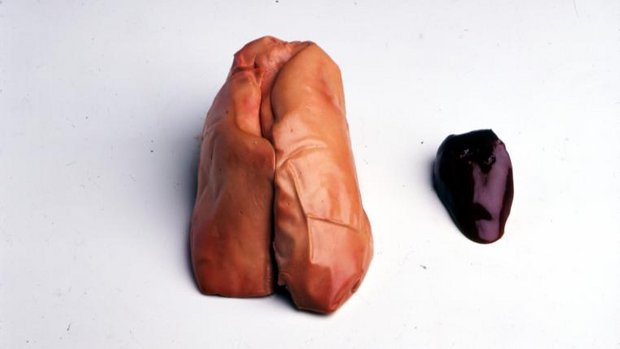

Jörg Schibler von der Universität Basel und Kollegen stiessen nun unter den Tierknochenfunden der Seeufersiedlung Twann am Bielersee zufällig auf einen sehr kleinen Mittelhandknochen. Er stammte von einem jungsteinzeitlichen Hausrind aus der Zeit um 3100 vor Christus. Diesen untersuchten sie auf seine Haplogruppe.

<drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="6903455b-c969-4284-983d-8aaf5137be2d" data-langcode="de"></drupal-entity>

Bild: Universität Basel, IPNA

Tatsächlich trägt der Knochen die P-Haplogruppe der europäischen Auerochsen. Dies sei der erste unzweifelhafte Beleg dafür, dass sich weibliche europäische Auerochsen – denn nur sie übertragen die mtDNA – auch mit männlichen Hausrindern aus dem Nahen Osten vermischt haben, berichten die Forschenden nun im Fachjournal «Scientific Reports».

«Ob es sich dabei um vereinzelte Zufälle oder eine gezielte Einkreuzung gehandelt hat, können wir aufgrund unserer Resultate nicht eindeutigen sagen», liess sich der Archäozoologe in der Mitteilung zitieren.

Kleine Arbeitstiere

Das Tier, von dem der Knochen stammt, war aussergewöhnlich klein: Die Schulterhöhe betrug gerade mal 112 Zentimeter. Die Forscher vermuten nun, dass die frühen Bauern aus der Horgener Kultur von 3400 bis 2750 vor Christus versucht haben könnten, wilde Auerochsen gezielt einzukreuzen.

So hätten sie kleinere aber robustere Hausrinder züchten können, die sich speziell als Arbeitstier eigneten. Diese Vermutungen würden zu archäologischen Funden aus der Horgener Kultur passen, zu denen die frühesten Nachweise von Holzrädern, Wagen und einem Joch gehören.

Originalpublikation:

Schibler, J., Elsner, J. & Schlumbaum A.: «Incorporation of aurochs into cattle hern in Neolithic Europe: single event or breeding?», Scientific Reports 4, 5798, published 23 July 2014

doi: 10.1038/srep05798

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren