Seidenraupen

Gefrässige Tierchen liefern uns einen edlen Stoff

Seide, made in Switzerland, war einst ein wichtiger Industriezweig. Nun wagen sich wieder einige Landwirte an die aufwendige Zucht von Seidenraupen. Dieses Jahr sind erste Produkte auf den Markt gekommen.

Es ist warm in dem kleinen Nebenraum auf dem Hof von Manuela Friedrich in Wiler bei Seedorf BE. Und es riecht ein wenig seltsam. Mehrere Holzrahmen sind auf einem grossen Tisch und auf dem Fenstersims verteilt. Darin wimmelt es von Raupen – Seidenraupen, die sich hier dick und gross fressen, um sich schliesslich zu verpuppen und dabei wertvollen Seidenfaden zu produzieren. Etwa 7000 Tiere sind es, die sich träge über welke Laubschnipsel bewegen. «Die haben jetzt Hunger», erklärt die Bäuerin und verteilt grob geschnittene Maulbeerbaum-Blätter in die Holzrahmen. Sofort kommt Leben in die nimmersatten Raupen, im Nu sitzen sie oben auf den Blättern und fangen an zu fressen. Man hört das leise Raspeln unzähliger Raupenkiefer. «Das ist jeweils so schön», sagt sie.

Als sie 2010 mit der Raupenzucht begann, tat sie dies allerdings nicht in erster Linie aus Liebe zu den Tieren. Friedrichs bewirtschaften einen eher kleinen Betrieb, im vergangenen Dezember stellten sie die Milchproduktion ein. Es galt, neue Verdienstmöglichkeiten zu finden. «Dann las ich einen Bericht über die Seidenproduktion und dachte: Das wäre doch etwas für uns.» Zumal die Investitionen überschaubar sind. Für Manuela Friedrich bedeutete es, Weisse Maulbeerbäume zu pflanzen, von denen sich die Raupen ernähren. Ferner brauchte es einen beheizbaren Raum und einige wenige Apparate. Zwar benötigen die Tierchen viel Aufmerksamkeit, doch der Aufwand scheint sich zu rechnen: Der Stundenerlös bewege sich im Rahmen des in der Landwirtschaft üblichen, sagt die Züchterin.

Vor allem mit Fressen beschäftigt

Die Seidenraupeneier bezieht die Bäuerin von einer landwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Padua, Italien. Auf einem Stück Papier kleben jeweils 500 der Eier, die etwa die Grösse und die Farbe von Mohnsamen haben. Es sei nicht möglich, den Raupennachwuchs selber zu züchten, sagt die Bäuerin. Inzucht und unfruchtbare Eier wären die Folge, und es sei nicht möglich zu sagen, mit wie vielen Raupen man schliesslich rechnen könne.

Vier Mal während ihres einmonatigen Raupenlebens häuten sich die vorerst winzigen Tiere, indem sie ihre alte Haut hinten mit einem Faden befestigen und vorne ganz einfach hinauskriechen. Im Übrigen sind sie vor allem mit Fressen beschäftigt. Zwei bis drei Mal pro Tag verteilt Friedrich eine Kiste Maulbeerblätter von ihren 300 Bäumen auf die Raupen. Denn die Tierchen sind wählerisch: Sie ernähren sich einzig von den Blättern des Weissen Maulbeerbaums.

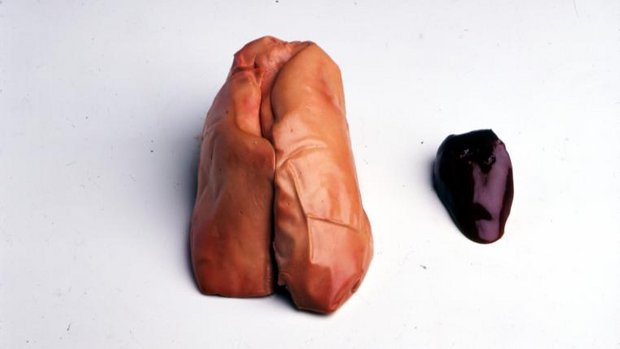

Dann, nach 27 bis 30 Tagen, ist es so weit: Die Raupen, inzwischen etwa so lang und so dick wie ein Finger und etwa 10 000 Mal so schwer wie als Ei, verpuppen sich. Auf der Suche nach einem dafür geeigneten Platz kriechen sie stets aufwärts. Die Raupenzüchterin stellt ihnen einen Gitterrahmen zur Verfügung, ähnlich einem Setzkasten ohne Rückwand. In jedem Fach verpuppt sich dann eine Raupe. Bis zu drei Kilometer lang ist der hauchdünne Faden eines einzigen Kokons, wovon 600 bis 1000 Meter zur Verarbeitung taugen. Das klingt nach einer grossen Menge, doch die Seide eines Kokons wiegt gerade mal zwei Drittel Gramm, und nur ein Teil davon ergibt die wertvolle glatte Rohseide. Für ein Kilogramm Maulbeer- oder Zuchtseide braucht es rund 4500 Kokons.

Zehn Fäden sind dünner als ein Haar

In der Färberei der alten Weberei Beitenwil bei Rubigen BE werden die Kokons von Manuela Friedrich und den zehn anderen Schweizer Seidenraupenzüchtern verarbeitet. Die Puppen und Kokons werden getrocknet, wobei die Puppen abgetötet werden. Dann landen die weissen, ovalen Gehäuse zu jeweils ein paar Dutzend im Wasserbad und werden aufgekocht. Dabei werden die Kokons aufgeweicht und der Anfang des Fadens löst sich. Der Präsident des Vereins Swiss Silk, Ueli Ramseier, rührt die Kokons um, bis sich die losen Enden der Seidenfäden am Stab verfangen und er eine Anzahl der Seidenkokons aus dem Wasser ziehen kann.

Nun landen die Kokons in der laut klappernden Abhaspelmaschine auf der anderen Seite des Raums. Diese ist laufend in Betrieb; immer etwa zehn Kokons werden abgehaspelt und ihre Fäden zu einem einzigen zusammengefasst, der dünner ist als ein Menschenhaar. Der durch ihren natürlichen Leim zusammengehaltene Faden wird von der Maschine auf eine Spule gewickelt. Die Prozedur lässt die Kokons auf der Wasseroberfläche lustig tanzen. Franziska Gerber wacht mit Argusaugen darüber, dass die Zahl der Kokons immer etwa gleich bleibt, um eine regelmässige Dicke des Seidenfadens zu gewährleisten. Ist ein Kokon abgehaspelt, wirft sie einen neuen dazu und fischt die gazeartige Hülle mit der toten Puppe des abgespulten Kokons aus dem Becken. Das lose Ende des neuen Seidenfadens wird von den übrigen Strängen automatisch mit nach oben gezogen; Knoten sind nur bei Fadenrissen nötig.

Noch steht die Seidenproduktion in der Schweiz ganz am Anfang. «Die Qualität unserer Seide hat sich stark verbessert. Sie soll aber noch besser werden», sagt Ueli Ramseier. Dieses Jahr kamen die ersten Produkte aus Schweizer Seide auf den Markt. Stolze 150 Franken kostete die Krawatte, 220 Franken der Schal. Wie kann da die kleine Schweizer Seidenindustrie mit der günstigen ausländischen Konkurrenz mithalten? «Wir können mit unserer Seide eine Geschichte erzählen; das kann ein Massenprodukt nicht.» In einer Wirtschaft, wo Dienstleistungen eine immer grössere Rolle spielen, sei Schweizer Seide ein Produkt, dessen Entstehung nachvollziehbar sei. Tatsächlich waren die Schals im Nu ausverkauft.

Knabberraupen und Handcreme

Seidenraupen werden in China seit 5000 Jahren gezüchtet. In der Schweiz erlebte die Seidenproduktion ab dem 13. Jahrhundert eine erste Blüte. Im 17. Jahrhundert flohen viele Hugenotten aus Frankreich in die Schweiz und brachten mit ihrem Know-how die Seidenherstellung erneut zum Blühen. Mitte des 19. Jahrhunderts legte die Seidenindustrie mit der Farbproduktion den Grundstein für die chemische Industrie und um 1900 war die Seidenindustrie einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Schweiz. Doch von da an ging es schnell bergab, und bis vor wenigen Jahren wurde in unserem Land während fast eines Jahrhunderts keine Seide hergestellt oder verarbeitet.

Nun erlebt die Seidenproduktion eine Wiedergeburt, und zwar nicht allein wegen des Fadens. Raupenzüchterin Manuela Friedrich ist fasziniert: «Von den Seidenraupen kann man einfach alles brauchen.» Aus den Blättern des Maulbeerbaums lässt sich ein Tee bereiten, der unter anderem den Blutdruck senkt. Aus den verpuppten Raupen, die bei der Verarbeitung der Kokons sterben, könnte man Fischfutter herstellen, was in der Schweiz mangels gesetzlicher Bestimmungen allerdings noch nicht möglich ist.

Nachdem eine Züchterin beobachtet hatte, dass sie beim Abhaspeln der Kokons jeweils zarte Hände bekam, stellte sie daraus eine wirksame Creme gegen rissige Haut her. Sogar der Raupenkot könnte in der Medizin verwendet werden; jedenfalls experimentierte eine deutsche Firma mit den Exkrementen aus dem Seeland, erzählt Manuela Friedrich.Und eine Multiallergikerin soll geröstete Raupen gar wie Erdnüsse geknabbert haben!

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren