Sponsored Content von Schweizer Bauern

Mit Gülle und Mist zum gesunden Boden

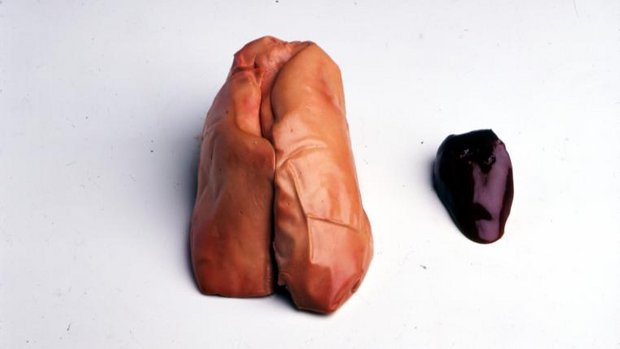

Gülle und Mist bringen wertvolle Nährstoffe auf die Felder. Die Gülle bringen Lüschers mit einem Schleppschlauchverteiler aus, der umweltschonend und effizient ist.

Oberhalb von Muhen im aargauischen Suhrental steht der Bauernhof der Familie Lüscher. 75 Milchkühe, bis zu 36 Jungrinder, 14 Mastkälber und 120 Mastschweine leben auf dem Betrieb. Alle diese Tiere produzieren Urin und Kot. Der Urin vermischt mit dem Abwasser aus Stall und Haushalt wird zur verdünnten Gülle, der Kot vermischt mit Stroh zu Mist.

Gülle und Mist, genannt Hofdünger, sind die Grundlage für die Ernährung der Pflanzen auf Bauernhöfen. Denn wie wir essen und Tiere fressen, benötigen Pflanzen Nährstoffe. Sie beziehen sie in den meisten Fällen aus dem Boden. Nur Kleearten können Stickstoff aus der Luft binden.

Deshalb war lange Zeit der typische Schweizer Bauernhof ein «gemischter» Betrieb, also Tierhaltung und Ackerbau. Die Tiere fressen das hofeigene Futter wie Gras, Heu und Mais und produzieren daraus Milch und Fleisch. Dabei entsteht Gülle und Mist, mit denen die Flächen gedüngt werden, auf denen Ackerkulturen und wiederum Futter für die Tiere angebaut werden. Wenn dieses System möglichst gut aufgeht, spricht man von einem geschlossenen Nährstoffkreislauf.

Aber natürlich werden Nährstoffe vom Hof weggeführt – bei der Familie Lüscher zum Beispiel in Form von Milch, Fleisch, Zuckerrüben, Herbstrüben, Getreide, Erdbeeren und Weihnachtsbäumen. Je nach Betrieb muss deshalb manchmal entweder Hofdünger von einem anderen Betrieb oder Mineraldünger im Sack zugekauft werden.

Bauernhof der Familie LüscherDer Bauernhof an der Talflanke des Suhrentals oberhalb von Muhen AG umfasst 45 ha landwirtschaftliche Nutzfläche und wird seit 2013 in einer Generationengemeinschaft von Vater Hans Ulrich Lüscher und Sohn Stefan betrieben. Im neuen Freilaufstall stehen 75 Holstein- und Red Holstein-Kühe. Zum Melken gehen sie selbständig in den Melkroboter. Für die Viehzucht ist Stefan Lüscher verantwortlich; Hans Ulrich kümmert sich um die 120 Mastschweine, den Ackerbau (Zuckerrüben, Mais, Weizen, Urdinkel, Gerste), die 1,6 ha Erdbeeren (Selberpflücken und Beliefern von 13 Läden in der Umgebung), die 1,8 ha Herbstrüben (eingemacht wie Sauerkraut) und die Weihnachtsbäume. Rund 500 verkaufen sie pro Jahr. Im alten Stall hat es Platz für 36 Jungrinder und 14 Mastkälber. Mit Holz und Heckenschnitt aus dem eigenen Wald betreiben Lüschers eine 65-kW-Schnitzelheizung, an der vier Häuser angeschlossen sind.

Hofdünger bringen organische Substanz in den Boden

Gülle enthält vor allem Stickstoff, Phosphor, Kalium und Magnesium. Die Nährstoffe in der Gülle sind rasch für die Pflanzen verfügbar. Während die Mengen an Phosphor, Kalium und Magnesium meist ausreichen, sind bei Lüschers die Stickstoffgehalte oft etwas knapp. Das gleichen sie mit zugekauftem Stickstoff-Dünger aus.

Hofdünger bringen neben den Nährstoffen organische Substanz in den Boden – Stroh aus der Einstreu und unverdaute Nahrungsfasern aus dem Kot. Die organische Substanz «füttert» den von Mikroorganismen und anderen Bodenlebewesen bewohnten Teil des Bodens. Sie stellen daraus Humus her. Humusreiche Böden enthalten mehr Nährstoffe und haben insgesamt eine bessere Struktur, so dass weniger Erosion entsteht, also Boden ausgewaschen oder weggeweht wird. Solche Böden vermögen auch Wasser besser zu speichern – was mit dem Klimawandel und den zunehmend trockenen Sommern immer wichtiger wird.

Lüschers setzen ihren Hofdünger in allen Ackerkulturen und auf dem Grasland ein. Dabei kommt Gülle aufs Grasland, ins Getreide, in den Mais und in die Zuckerrüben. Mist kommt zum Mais und zu den Zuckerrüben – er wird vor der Saat in den Boden eingearbeitet. Die Nährstoffe im Mist werden im Boden nach und nach abgebaut und den Pflanzen weniger schnell, dafür über einen längeren Zeitraum zur Verfügung gestellt.

«Wir bemühen uns, möglichst nicht mit schweren Maschinen in die Felder zu fahren», sagt Hans Ulrich Lüscher. «Sind wir zu weit von einem Güllenloch entfernt, fahren wir mit den Fässern an den Feldrand und von dort arbeiten wir mit Schläuchen.» Hier ist oft nachbarschaftliche Zusammenarbeit gefragt, ein oder zwei Fahrer mit den Fässern und eine Person im Traktor, die mit dem Schleppschlauch die Gülle ausbringt. Bei diesen Arbeiten können die beiden Lehrlinge ihre Passion für Maschinen voll ausleben.

[IMG 7]

Umweltschonender Schleppschlauchverteiler

Lüschers verwenden den gesamten Mist, können aber nicht alle Gülle in ihren Kulturen ausbringen. Man darf nämlich nicht beliebig viel düngen. Wenn der Bedarf der Pflanzen gedeckt ist und sie die Nährstoffe nicht aufnehmen können, können diese ausgewaschen werden. Damit gelangen sie ins Grundwasser oder in Bäche und Seen und bringen dort das Ökosystem durcheinander. Deshalb ist gesetzlich festgehalten, dass zum Beispiel bei wassergesättigtem, gefrorenem oder mit Schnee bedecktem Boden nicht gedüngt werden darf.

Seit rund zwanzig Jahren bringen Lüschers Gülle mit dem Schleppschlauchverteiler aus. Damals war diese Technik neu. «Wir haben oft im Lohn Gülle ausgebracht», erzählt Hans Ulrich Lüscher, «da wurde neue Technik gewünscht. Ausserdem hat sie mich überzeugt, weil sie umweltschonender und effizienter ist.» Mit dem Schleppschlauch entstehen weniger Emissionen, denn weniger Nährstoffe können in die Luft entweichen, weil die Gülle direkt auf den Boden fliesst. «Mit dem Schleppschlauch entsteht auch weniger Geruch, was für uns hier so nah am Siedlungsgebiet ein wichtiges Argument ist», erklärt der Landwirt.

Lüschers arbeiten nicht nur viel mit ihren Nachbarn zusammen, sie besitzen auch manche Maschinen gemeinsam. Dazu gehören neben dem Schleppschlauchverteiler auch ein Traktor, ein Mähwerk und ein Doppelschwader für die Heuproduktion. «Die Zusammenarbeit funktioniert seit Jahren gut», sagt Hans Ulrich Lüscher. «Natürlich kann aber nicht jeder spontan güllen, mähen oder schwaden. Man muss zusammen reden.»

Unser BodenUnter «Boden» verstehen wir die belebte Schicht unseres Untergrundes. Ein gesunder Boden ist nämlich ein Lebensraum mit einer ungeheuer grossen Biodiversität. Mikroorganismen lösen Minerale aus dem darunterliegenden Gestein und beschleunigen deren Verwitterungsprozesse. Dabei werden Nährstoffe freigesetzt. Bodentierchen wie Asseln oder Regenwürmer ernähren sich von abgestorbenen Pflanzenteilen wie Blätter und Gras, aber auch Holzstückchen sowie Mist und Gülle und verwandeln diese in organische Substanz. Dieser Humus ist der wertvollste Teil des Bodens. Je höher der Humusgehalt, desto dunkler der Boden. Während bei uns in der Schweiz vor allem Braunerden vorkommen, gibt es zum Beispiel in der Ukraine sogenannte Schwarzerden – der Humusgehalt dieser sehr fruchtbaren Böden ist dort so hoch, dass die Erde schwarz wirkt.

Die Schweine leben in einem Höhlen-Stall

Bei den Schweinen setzen Lüschers auf einen «Höhlenstall» – das niedrige Gebäude ist mit Erde bedeckt, darauf wächst Gras. Dieses «Höhlenklima» bewirkt, dass es drin im Sommer nicht so heiss und im Winter nicht so kalt wird. Zum Stall gehört ein Auslauf, in dem Fütterungsautomat und Selbsttränke stehen. Klettert das Thermometer draussen auf über 25 Grad, schalten sich automatisch Vernebler ein. Schweine haben keine Schweissdrüsen und können nicht schwitzen – deshalb sind sie auf kühlenden Nebel, ein Schlammbad und/oder ein schattiges Plätzchen angewiesen.

1985 hat Hans Ulrich Lüscher den Betrieb von seinem Vater übernommen; seit 2013 bewirtschaften Vater Hans Ulrich und Sohn Stefan den Hof in einer Generationengemeinschaft. «Es ist schön, wenn jemand weitermacht», sagt Hans Ulrich Lüscher, und als der vierjährige Enkel Hilfe braucht, weil er die Eisschollen nicht selbst aus dem Entenbad stemmen kann, merkt man, dass man vom Betrieb nicht nur bis in den Solothurner Jura, sondern auch in die Zukunft sieht.

[IMG 8]

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren