Arbeitspferde

Ruhige und saubere Maschine mit 1 PS

Benoît Breton ist in der Schweiz der einzige, der hauptsächlich vom Holzrücken mit Pferden lebt. Er erhält Aufträge von Städten wie Lausanne und Genf und lockt mit seiner Arbeit Zuschauer an.

Ho, Chaline!», ruft Forstwart Benoît Breton seinem Pferd zu. Chaline hält an, und Breton legt die Kette, die an ihrem Kummet befestigt ist, um zwei kleinere Baumstämme. Auf sein Kommando hin läuft Chaline los, zieht die Stämme den kleinen Waldweg entlang bis zum Strässchen. Mit Worten wie «recule» (zurück) oder «un pas» (ein Schritt) und über eine Leine, die mit dem Halfter verbunden ist, dirigiert er das Pferd, bis die Stämme säuberlich neben denjenigen liegen, die Chaline zuvor schon geholt hat.

Die Szene im Wald im waadtländischen Bussigny mag aussehen wie aus vergangenen Tagen. Doch vielleicht ist Benoît Breton seiner Zeit auch voraus. «Es ist eine Frage des Respekts gegenüber der Natur», sagt Breton über seine Arbeit. Das Pferd macht keinen Lärm, hinterlässt kaum Spuren, verdichtet den Boden viel weniger stark als ein Traktor und verbraucht keine fossilen Brennstoffe. Zudem arbeitet Breton mit den Pferden oft an steilen Abhängen oder auf schmalen Wegen, wo für eine Maschine schlicht kein Durchkommen ist.

Die Arbeit mit Pferden steckt in der Krise

In Bussigny ergänzen sich Maschinen und Pferd; Chaline bringt die gefällten Stämme zum Strässchen, ein Fahrzeug wird sie später von dort abtransportieren. Forstaufseher Laurent Robert erklärt: «Die Gemeinde will der Bevölkerung etwas bieten und zeigen, dass man die Holzrückarbeiten auch mit Pferden verrichten kann.»

Der 37-jährige Waadtländer Benoît Breton ist schweizweit der Einzige, der hauptsächlich vom Holzrücken mit Pferden lebt, und dies seit über zehn Jahren. «Das Arbeiten mit Pferden ist derzeit in der Krise, es gibt wenig Aufträge», sagt er. «Doch ich rechne damit, dass sich dies ändern wird – spätestens, wenn die fossilen Brennstoffe knapp werden.» Allerdings befürchtet er, dass bis dahin viel Fachwissen verloren geht. Sogar in Belgien, wo Breton das Arbeiten mit Pferden Anfang des Jahrtausends gelernt hat, ist inzwischen kaum noch jemand aktiv.

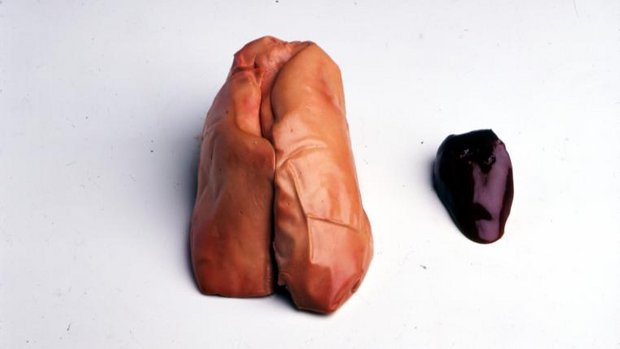

So verschwindet auch das Wissen um die Herstellung der Ausrüstung für Arbeitspferde. Während für Reiter ein unermessliches Sortiment an Produkten auf dem Markt ist, muss Breton die Kummete für seine Tiere selber machen. Auch das hat er in Belgien abgeguckt. Die Form muss genau auf das Pferd passen, und für die Füllung verwendet er eigens angepflanztes Stroh, dessen Halme er einzeln hineinsteckt. «Ein Kummet herzustellen dauert eine Woche», sagt Breton.

Ruhig trotz schwieriger Vergangenheit

Doch die Sorgfalt lohnt sich, denn das Kummet ist letzten Endes entscheidend, damit das Pferd grosse Lasten schleppen kann, ohne sich zu verletzen. «Ein Arbeitspferd bringt bis zu einer Tonne Zugkraft hin», sagt er. Chaline ist denn auch ein richtiges Muskelpaket, 900 Kilogramm schwer, mit tellergrossen Hufen, die sie in den Boden stemmen kann.

Trotz Minustemperaturen und eisiger Bise kommen vereinzelte Spaziergänger eigens in den Wald bei Bussigny, um das Pferd bei der Arbeit zu sehen. Sie wissen, dass Breton hier den Winter durch jeden ersten Mittwoch im Monat am Holzrücken ist. In der Regel ist er mit zwei Tieren unterwegs, mit Chaline und ihrem Sohn Maquis. Er kann die beiden dann auch vor ein Wägelchen spannen, auf das er das Holz mit einem kleinen motorisierten Kran lädt. Doch derzeit ist der Hengst am Fuss verletzt und darf nicht arbeiten.

Trotzdem sind Chaline immer wieder Pausen vergönnt, denn Breton nimmt sich Zeit, mit interessierten Zuschauern zu plaudern – auch das gehört hier zu seiner Arbeit. Ohne die Leine in der Hand zu halten, lässt er Chaline auf eine Mutter mit einem Dreikäsehoch zugehen. «Wollen Sie das Pferd streicheln?», fragt er. Doch der Bub traut sich nicht, das Tier ist zu imposant. Er hat sie vorher mit Baumstämmen im Schlepptau vorbeistürmen sehen und kann nicht ahnen, wie sanft ihr Wesen ist.

Der ruhige Charakter ist typisch für die Rasse Belgisches Kaltblut und wichtig für ein Arbeitspferd. Chaline hat ihn beibehalten, obwohl sie in Belgien misshandelt worden war. Der Schweif, den man ihr abgeschnitten hatte, wuchs inzwischen etwas nach und überdeckt zumindest wieder den After. Böser sieht es mit der Zunge aus. Sie ist halb durchgeschnitten – grobe Pferdeführer hatten zu stark am Zaum gerissen. Bei Breton hat Chaline deswegen keinen Zaum im Maul. Den Kontakt zum Körper des Tiers hält er beim Arbeiten nur über die Leine. Und auch die taugt nicht dazu, das Pferd in eine bestimmte Richtung zu ziehen, vielmehr kann Breton Chaline damit feine Signale für links und rechts geben.

«Es ist schwierig, gute Arbeitspferde zu finden», sagt Breton. Bei der Zucht wird kein Wert mehr auf Eigenschaften gelegt, die für ihn entscheidend sind. Schon Maquis, der Sohn der Stute Chaline, sei mental nicht ganz so stark und reagiere nicht ganz so schnell wie seine Mutter. Doch er ist erst sechs Jahre alt, und im besten Fall kann Breton noch ein Dutzend Jahre mit ihm arbeiten – Breton wird dann gegen die 50 gehen und sich Gedanken machen müssen über seine berufliche Zukunft. Denn Holzrücken macht man nicht bis zur Pensionierung. «Es ist eine sehr körperliche und gefährliche Arbeit», sagt er. Eine Zeit lang hatte er einen Angestellten, doch dieser erlitt bei der Arbeit einen Beinbruch und musste sich in der Folge ein anderes Metier suchen.

Nicht mit Geld aufzuwiegen

Zu Bretons Alltag gehören jedoch auch Arbeiten, die weniger Risiken bergen als das Holzrücken. Im Sommer ist er manchmal mitten in Lausanne unterwegs und sammelt mit Chaline, die einen Anhänger zieht, Abfälle zusammen. Im Herbst fallen dann Arbeiten in den Weinbergen an – das Pferd passt zwischen den Reben durch und ist auch auf dem oft abschüssigen Gelände trittsicher. Gelegentlich arbeitet Breton auch auf Gemüsefeldern, etwa zum Pflügen. «Wer im Traktor sitzt, spürt nur den Motor. Mit den Pferden spüre ich dagegen den Boden», sagt er.

Die meisten Aufträge verrichtet er in urbanen Gegenden. Seine grössten Arbeitgeber sind neben Lausanne der Kanton und die Stadt Genf. Auf den ersten Blick ist seine Arbeit zwar teurer als diejenige mit Maschinen. Doch wer die volle Rechnung machen will, bezieht auch den verminderten Lärm, den schonenden Umgang mit dem Boden, den Beitrag zur Umwelt und nicht zuletzt die Freude, die er den Zuschauern bereitet, mit ein. Es sind Effekte, die sich nicht mit Geld aufwiegen lassen.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren