Umfrage

Schweizer Bauern interessiert an Ebermast

Der Anteil der Schweinezüchter in der Schweiz, die ihre Tiere nicht kastrieren, ist verschwindend gering. Doch eine Umfrage zeigt: Grundsätzlich wären die meisten Bauern bereit, Ebermast zu betreiben.

In Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft FiBL, BioSuisse und IP-Suisse hat KAGfreiland eine Umfrage mit knapp 400 Schweinezüchtern- und Mästern durchgeführt. Herausfinden wollte die Nutztierschutzorganisation, wieso gerade die Schweiz mit ihren strengen Tierschutzgesetzen in Sachen Ebermast im europäischen Vergleich hinterherhinkt.

In Irland sowie auf der Iberischen Halbinsel ist sie längst etabliert, in Deutschland schlachtet dem Grossbetrieb Tönnies 30'000 Eber pro Woche und in Holland soll die Ferkelkastration ab 2015 verboten werden: Die Ebermast ist auf dem Vormarsch. Und auch in der Schweiz tut sich etwas. Das Dienstleistungszentrum für die Schweineproduktion Suisag züchtet gerade eine neue Linie, die besonders geruchsarm sein soll.

| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="cc744742-a867-48f5-a240-82ae9fd1f7e1" data-langcode="de"></drupal-entity> |

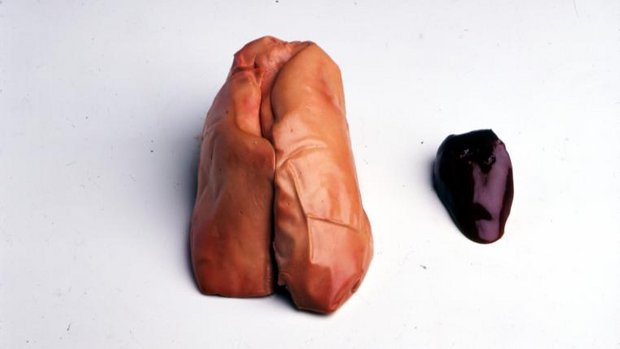

| Die Nachteile der Ebermast (Quelle: Studie). |

Geruch schlägt auf den Profit

Genau dieser Geruch ist nämlich momentan noch das Problem und der Vorbehalt der Schweinezüchter. 5 bis 10 Prozent der Eber haben den Wirkstoff, der ihr Fleisch ungeniessbar macht («Tierwelt Online» hat berichtet). Und das wissen die befragten Schweinezüchter und -Mäster. Die Umfrage hat ergeben, das 73% der Befragten Nachteile durch Abzüge für geruchsbelastetes Fleisch sieht, während andere Nachteile und Probleme bei deutlich weniger Züchtern ins Gewicht fielen.

Auf die Frage, ob sich die Züchter und Mäster eine Ebermast vorstellen könnten, antworteten nur 28 Prozent mit einem klaren «nein». 44 Prozent können es sich «unter Umständen», 25 Prozent sogar eindeutig vorstellen. Bei den drei Prozent, die bereits Eberzucht betreiben, handelt es sich laut der Studie mehrheitlich um Bauern mit einigen wenigen Schweinen.

| <drupal-entity data-embed-button="media" data-entity-embed-display="view_mode:media.teaser_big" data-entity-embed-display-settings="[]" data-entity-type="media" data-entity-uuid="c5b0db83-9653-4c18-9935-88bbc2e1432c" data-langcode="de"></drupal-entity> |

| Die Vorteile nach Bio-Bauern (dunkel) und IP-Suisse-Bauern (Quelle: Studie). |

Bio-Höfe legen Wert auf Tierwohl

Doch trotz einer generellen Bereitschaft zur Schweinezucht ist der Weg dahin noch weit. Während gerade einmal 5 Prozent der Befragten keine Nachteile bei der Ebermast sehen, hat diese Haltungsform für 16 Prozent der Züchter keine Vorteile. Und diejenigen, die Vorteile sehen, nannten an erster Stelle die geringeren Kosten, die für sie anfallen würden, wenn die Kastration der Ferkel ausbliebe.

Immerhin: Auf Platz zwei der Vorteile liegt mit 45 Prozent die Antwort «mehr Tierwohl». Wobei hier die Betreiber von Bio-Höfen (KAGfreiland und Bio Suisse) und die IP-Suisse-Betriebe sehr uneinig sind. 66 Prozent der Bio-Bauern sehen in der Ebermast einen Vorteil für das Tierwohl, bei den IP-Suisse-Bauern sind es nur 39 Prozent.

Laut KAGfreiland zeigt die Umfrage die wichtige Erkenntnis, dass ein grundsätzliches Interesse der Schweizer Schweinemäster und -züchter an der Ebermast besteht. Doch sei eine «funktionierende Wertschöpfungskette» nötig, um die Abzüge für geruchsbelastetes Fleisch beschränken zu können, da ansonsten die Bereitschaft zur Ebermast «rasch absinken» dürfte.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren