Naturmuseum Solothurn

Ausstellung mit Sprengkraft

Im Naturmuseum Solothurn erfahren die Besucher, welche Rolle Stickstoff in der Natur spielt und wie die Menschen ihn zu nutzen lernten: vom Dünger bis zum Sprengstoff.

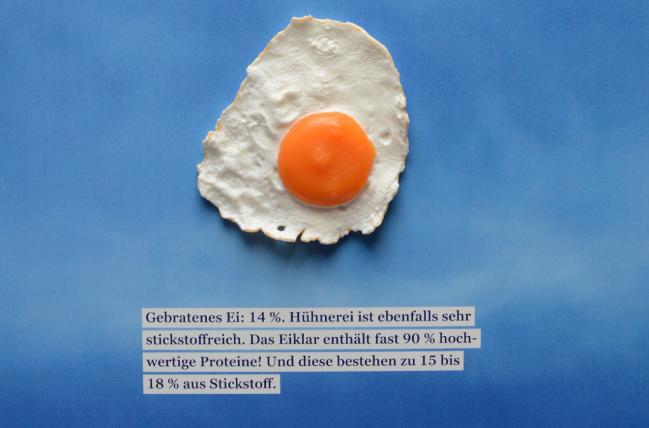

Was haben Luft, Haare, Spiegeleier, Dünger und Airbag-Systeme gemeinsam? Sie enthalten Stickstoff. Die Luft besteht gar zu 78 Prozent daraus. Kein Wunder also, ist dieser Stoff entscheidend für des Leben der Pflanzen und Tiere, die sich über Jahrmillionen unter der Lufthülle der Erde entwickelt haben. Schon die Inkas beobachteten, dass ihre Kulturpflanzen besser wuchsen, wenn sie die Erde mit stickstoffhaltigem Vogelkot, genannt Guano, vermischten. Und sie gingen dabei um einiges schlauer vor als spätere Kulturen: Der Abbau war streng reglementiert und sie schützten gar die Vogelarten, die Guano produzierten – mehrere Hundert Jahre bevor «Nachhaltigkeit» zum Schlagwort wurde.

In der Ausstellung im Naturmuseum Solothurn erfahren die Besucher, welche Bedeutung Stickstoff für Pflanzen, aber auch im menschlichen Körper hat, wo der Stoff in der Natur zu finden ist und wie die Menschen ihn nutzten und nutzen. Dabei geht es nicht nur um das friedliche Wachstum von Gemüse. Stickstoffverbindungen wie Salpeter sind die entscheidenden Bestandteile von Sprengstoffen. Der Stickstoff verleiht Dynamit und Bomben Sprengkraft, aber auch Feuerwerksraketen und Airbag-Systemen, die sich explosionsartig öffnen müssen.

Der erste Sprengstoff, der grössere Bedeutung erlangte, war das Schwarzpulver. Der Bedarf war schon im Mittelalter so hoch, dass er einen neuen Beruf entstehen liess: Die Salpetersieder zogen von Dorf zu Dorf auf der Suche nach stickstoffreicher Erde, aus der sie durch einen Siedeprozess den Salpeter gewinnen konnten, den die Kriegsherren zur Herstellung von Schwarzpulver benötigten. Diese Erde fanden die Salpetersieder in den Ställen der Bauernhöfe, denn Kot und Urin von Tieren enthalten sehr viel Stickstoff – deshalb verwenden Bauern Mist und Gülle auch als Dünger.

Nicht überall ist Dünger erwünscht

Inzwischen ist die intensive Landwirtschaft aber etwas in Verruf geraten, denn sie ist mitverantwortlich dafür, dass in der Umwelt zuweilen zu viel Stickstoff zu finden ist. Von den Feldern, aber auch aus den Abgasen von Ölheizungen, Kohlekraftwerken und Autos gelangt Stickstoff in Form von Stickoxiden, welche die Atemwege schädigen, in die Luft. Hinzu kommt, dass sie mit dem Regen wieder heruntergewaschen werden und nicht nur auf Feldern landen, sondern auch in Mooren und an anderen Standorten, wo Dünger nicht erwünscht wäre – dort verschwinden seltene Pflanzen, die magere Böden mögen.

Ein Zeichen für einen hohen Stickstoffgehalt der Luft sind Gelbflechten an den Bäumen. Ein Stück Holz mit solchen Flechten ist denn auch in Solothurn ausgestellt. Die Exponate bilden den Schwerpunkt der Sonderausstellung, aufgelockert werden sie durch Fotos und Kurzfilme, und an den Binokularen können Kinder nach Belieben an Knöpfen drehen. Doch nicht nur der Sehsinn wird angesprochen: Ein Riechsalzfläschchen verströmt den stechenden Geruch der Stickstoffverbindung Ammoniak, womit edle Damen einst Ohnmachtsanfälle zu vertreiben suchten. Heutzutage ist dieser Geruch eher vom Schweiss bekannt, der in Fitnessstudios fliesst. Denn für den Muskelaufbau muss der Mensch Proteine zu sich nehmen, etwa in Form von Fleisch. Einen Teil des darin enthaltenen Stickstoffs schwitzt er an den Fitnessgeräten in Form von Ammoniak wieder heraus.

Solche Wissenshappen vermitteln die Texte an der Ausstellung prägnant und verständlich, sodass auch weniger geduldige Menschen sich die Zeit nehmen mögen, sie zu lesen. Die gesamte Ausstellung ist überschaubar und so klein, dass die Besucher nicht durch Informationen erschlagen werden. Trotzdem erfährt man genug, um im Alltag künftig auf Schritt und Tritt und mit jedem Atemzug dem Stickstoff zu begegnen. Hoffentlich nicht allzu oft in Form von Stickoxiden.

Die Ausstellung läuft bis zum 23. Oktober.

Öffnungszeiten: Di –Sa 14 –17 Uhr, So 10 –17 Uhr.

www.naturmuseum-so.ch

Die Arbeit der Salpetersieder:

[EXT 1]

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren