Tiermedizin

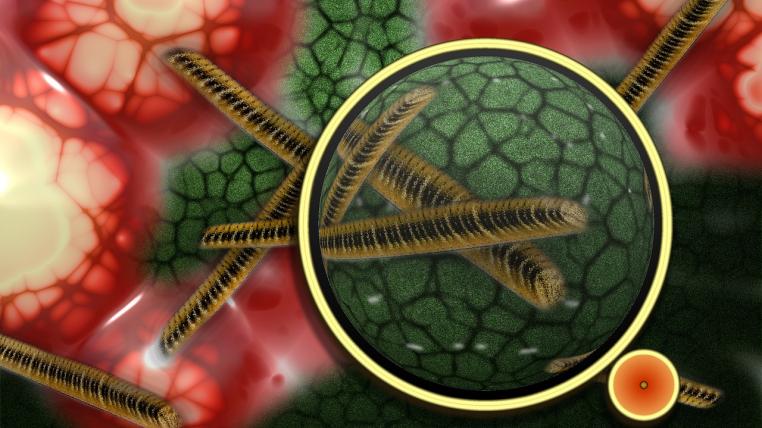

Die Unbesiegbaren

Einst galten Antibiotika als Wunderwaffe gegen Infektionen. Nun drohen sie unwirksam zu werden. Tierhalter und -mediziner können dazu beitragen, dass dieses Horrorszenario nicht eintrifft.

Wenn Andreas Widmer die Isolierstation des Universitätsspitals Basel betritt, streift er Mundschutz, Gummihandschuhe und eine Einwegschürze über. Damit will der Stellvertretende Chefarzt und Leiter Spitalhygiene des Unispitals verhindern, dass er Bakterien von Patienten aus den Zimmern in andere Spitaltrakte trägt. Denn diese Bakterien sind mehrfach resistent, fast alle heute verfügbaren Antibiotika versagen im Kampf gegen sie. Die Träger solcher multiresistenten Keime sind deshalb gefährdet, einen Eingriff nicht zu überleben.

Das Thema Antibiotikaresistenz ist nicht nur im Kantonsspital Basel drängend, sondern weltweit, und das Fazit, das Widmer soeben von einer internationalen Konferenz in Washington mitbrachte, klingt ernüchternd: «Es gibt in den nächsten 20 Jahren keine neuen Substanzen, die Resistenzen nehmen rasant zu, und niemand hat ein schlagkräftiges Konzept.» Das hätte sich Mitte des letzten Jahrhunderts niemand vorstellen können. Zu gross war die Begeisterung über die Wunderwaffe Penicillin, die der Bakteriologe Alexander Fleming 1928 eher zufällig entdeckt hatte. Wundbrand, Lungenentzündungen und Blutvergiftung – die Schrecken der früheren Zeiten schienen plötzlich besiegbar. Mediziner frohlockten schon, die Zeiten der tödlichen Infektionskrankheiten seien vorbei.

Bakterien lernen schnell

Aber schon ziemlich bald zeigte sich: Penicillin ist der Raffinesse der Bakterien nicht gewachsen. Anfangs noch locker mit dem Antibiotikum behandelbare Erkrankungen wurden rasch wieder zur medizinischen Herausforderung: Jene Bakterien, die eine Behandlung überlebt hatten, gaben den Schutz vor Antibiotika an ihre Mitbakterien weiter. Heute weiss man nur zu gut, wie dieser Mechanismus abläuft: Diese Bakterien haben überlebt, weil zu oft Antibiotika verschrieben wurden, weil sie falsch dosiert oder falsch eingesetzt, unregelmässig eingenommen oder zu früh wieder abgesetzt wurden.

Die Forscher gaben nicht auf und entwickelten unverdrossen neue Antibiotika, und ebenso unverdrossen passten sich die Bakterien an. Schon Mitte des letzten Jahrhunderts waren etliche Stämme gegen zwei, drei oder sogar mehr Antibiotikaklassen gewappnet, ab dann gelten sie als «multiresistent». Verglichen mit dem Tempo, in dem sich die Bakterien anpassen, geht die Entwicklung neuer Antibiotika viel zu langsam voran.

«Wenn wir nicht rasche Massnahmen ergreifen», warnt Roger Stephan, Professor für Lebensmittelsicherheit und -hygiene an der Universität Zürich, «ist es durchaus möglich, dass wir in den nächsten Jahrzehnten wieder auf den Stand vor Antibiotika zurückfallen.» Stephan untersuchte 2013, wo resistente Bakterienstämme in der Schweiz vorkommen. Die Resultate seiner Studie sind aufrüttelnd: In jeder dritten Wasserprobe von Gewässern unter 1000 Metern fanden die Forscher multiresistente Keime. Und bei zwei Dritteln der untersuchten Hühner liessen sich im Darm multiresistente Bakterien nachweisen.

Es muss nicht immer eine Spritze sein

Stellt sich also die Frage, wer für diesen Zustand verantwortlich ist. Jahrelang hatten Ärzte zu häufig und zu wenig gezielt Antibiotika verschrieben, oft sogar gegen virale Erkrankungen, gegen die sie vollkommen nutzlos sind. «Tatsächlich handelten – und handeln immer noch – viele Ärzte zu sorglos, weil Antibiotika oft rasch wirken und vergleichsweise günstig sind», räumt Infektiologe Andreas Widmer ein. Aber: «Dazu tragen auch die Patienten ihren Teil bei, denn viele sind mit ihrer Behandlung erst zufrieden, wenn sie von ihrem Arzt eine Spritze oder ein Antibiotikum erhalten.»

Ausserdem zeigte sich schon vor Jahren: Die Humanmediziner tragen längst nicht die alleinige Verantwortung. Auch die Tierproduktion und die Tierärzte setzten das kostbare Medikament zu unbekümmert ein. Fast routinemässige Antibiotikagaben bei ganzen Tiergruppen boten den Bakterien beste Möglichkeiten, Resistenzen aufzubauen.

Genaue Zahlen sind nicht erhältlich. Zwar weiss man, wie viele Antibiotika jedes Jahr für die Veterinärmedizin verkauft werden. 2013 wurde ein Viertel weniger Antibiotika verkauft als im Spitzenjahr 2008. Aber: «Es gibt keine Datenbank und daher auch keine Statistik darüber, welcher Tierhalter bei welcher Tierart welche Menge von welchem Antibiotikum einsetzt», sagt Peter Spring, Dozent an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL). «Gewiss ist jedoch, dass auf vielen Betrieben durch eine Optimierung der Haltung und der Abläufe der Antibiotikaverbrauch wesentlich reduziert werden kann.» Beispielsweise werden Jungschweine mit 25 Kilogramm Gewicht von verschiedenen kleineren Zuchtbetrieben auf einen grössen Mastbetrieb verkauft und dort gemästet. Auch Kälber müssen meist einen solchen Wechsel durchmachen. «Dieser Wechsel bedeutet für die Tiere einen enormen Stress, und im neuen Stall kommen zudem ganz verschiedene Bakterienkulturen aus den Herkunftsbetrieben zusammen», sagt Spring.

Keine Antibiotika auf Vorrat

Um sicherzustellen, dass die Tiere nicht erkranken, unterziehen dann zu viele Mäster alle angelieferten Tiere in den ersten Tagen einer Antibiotika-Kur. «Durch eine Verbesserung der Abläufe zwischen den Zucht- und den Mastbetrieben und ein gutes Stallmanagement kann man enorm viel für die Tiergesundheit tun – und so viel Antibiotika einsparen», sagt Spring. Gutes Stallmanagement heisst für ihn ein gutes, stressfreies Stallklima mit Heu oder Stroh als Beschäftigungsmaterial, genügend Licht und Luft und einem warmen Liegebereich. Zusätzlich ist die Ernährung sehr wichtig. «Ferkel und Kälber müssen nach der Geburt viel Kolostrum trinken dürfen», sagt er. «Diese erste Muttermilch ist sehr wichtig für den Aufbau der Immunabwehr.»

Ärzte, Bauern, Veterinäre oder gleich alle zusammen – wer die Schuld trägt, ist letztlich nebensächlich: «Wenn wir ein Boot, in dem alle sitzen, in der Mitte durchsägen, sinken alle», bringt es Roger Stephan auf den Punkt. «Wir müssen aufhören, einander den Schwarzen Peter zuzuschieben, und stattdessen gemeinsam wirksame Massnahmen auf allen Ebenen ergreifen.» Neue Vorschriften sind nötig, aber auch Möglichkeiten, diese wirkungsvoll durchzusetzen und beispielsweise bei Bauern zu intervenieren, die deutlich mehr Antibiotika einsetzen als andere.

Einen ersten Schritt hat der Bund mit der Entwicklung einer Antibiotika-Strategie getan. Bis die Massnahmen daraus greifen, verstreicht allerdings viel Zeit. «Der Wille weltweit ist noch mager», fasst Infektiologe Widmer zusammen. «Noch ist nicht klar, wer wie was macht, und vor allem: Wer was finanziert.»

Kampf gegen Resistenzen Fachleute sind sich einig: Nicht eine Gruppe, ja nicht einmal ein Land allein kann der Entwicklung und Ausbreitung immer neuer Resistenzen Einhalt gebieten – es braucht eine gross angelegte, weltweite Strategie. Und dennoch können auch alle einzeln etwas dazu beitragen. Humanmedizin: Veterinärmedizin: Landwirtschaft: Haustierhalter: Tierhalter: Konsumenten: |

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren