In-vitro-Burger

Wer probiert den Laborburger?

Niederländische Forscher kultivieren aus Stammzellen Retortenfleisch. Auch ein Unternehmen aus der Schweiz ist mit 2,3 Millionen Franken beteiligt. Muss bald niemand mehr aus ethischen Gründen Vegetarier werden?

Wenn der Biomediziner Mark Post Erfolg hat, wird es bald Hacktätschli geben, für die kein Tier sterben musste. Und wir sprechen nicht von Soja, Seitan oder anderem gut gemeintem «Fleischersatz». Der Wissenschaftler von der Universität Maastricht arbeitet an richtigem Fleisch: an Fleisch, das im Labor heranwächst – ohne Tierleid. «Die technischen Schwierigkeiten sind zu 95 Prozent gelöst», sagt Post.

Tissue Engineering heisst sein Forschungsschwerpunkt: die Züchtung von Gewebe im Reagenzglas. Die Niederlande gehören auf diesem Gebiet zur Weltspitze. Seit den 1990er-Jahren kultiviert man dort aus menschlichen Zellen Haut, Knochen, Knorpel oder Herzgewebe für Transplantationen. «Da lag es natürlich nahe, aus Tierzellen auch Fleisch für den Verzehr heranreifen zu lassen», sagt Post.

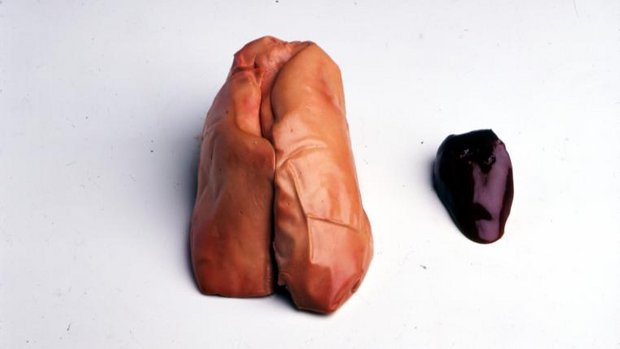

Zumal das Prinzip der Fleischmacherei simpel ist: Mit feinen Nadeln entnimmt man Spendertieren auf Bauernhöfen winzige Gewebeproben. Für Rinder und Schweine sei das nicht schmerzhafter als ein Mückenstich, sagen Biotechnologen. Im Labor werden mit einer Pipette dann einige adulte Stammzellen aus dem Gewebe in Kunststoffbehälter gegeben, und man lässt sie in einer Nährlösung aus Wasser, Zucker, Vitaminen und Aminosäuren über Tage und Wochen zu Muskelzellen und -fasern heranwachsen. Noch spielt sich das im Zentimeterbereich ab. Doch schon in zwei Jahren soll Retortenfleisch in Containern reifen.

Gut für Tiere, gut fürs Klima

Im Labor gewachsenes Fleisch könnte das Leid der Nutztiere beenden, versprechen die Biotechnologen um Post. Rinder, Schweine, Hühner werde es weiterhin geben, versichern sie, aber in viel geringerer Zahl. Statt in Massenställen eingepfercht zu werden, hätten sie dann allen Platz der Welt. Und noch ein Problem könnte der Ansatz lösen: Die klassische Art der Fleischherstellung ist ein Klima-Killer. Und obwohl die Nutztierhaltung mehr zur Erderwärmung beiträgt als die Abgase aller Autos, Lastwagen und Flugzeuge zusammen, will die Menschheit nicht auf Fleisch- und Wurstwaren verzichten. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird der globale Fleischkonsum bis 2050 sogar um 70 Prozent steigen.

In der Schweiz sind die Zahlen leicht rückläufig: 2017 wurden hierzulande pro Kopf rund 50 Kilogramm Fleisch verspeist – 13 Kilogramm weniger als noch 1987. Das habe mit einer generellen Verbreiterung des Nahrungsmittelsortiments zu tun, vermutet Heinrich Bucher, Direktor der Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft Proviande. «Aber auch die meisten Schweizer essen nach wie vor sehr gerne Fleisch», betont er und verweist auf eine repräsentative Markterhebung vom Januar 2018: Fast 90 Prozent der rund 750 Befragten aus der Deutsch- und Westschweiz gaben darin an, dass bei ihnen mindestens zwei bis vier Mal pro Woche Fleisch auf den Tisch komme.

Der erste Burger aus Labor-Produktion wurde am 5. August 2013 in London verkostet. Die Testesser – Ernährungsexperten aus Europa und den USA – waren von der Konsistenz angetan. Den Geschmack fanden sie allerdings noch etwas fade. «Bei dem Preis haben sie wahrscheinlich mehr erwartet», scherzt Mark Post selbstironisch. Die Herstellung dieses einen Burgers hatte satte 250 000 Euro verschlungen.

In den letzten Jahren aber hat sich viel getan: Post und seine Kollegen können mittlerweile auch Fettzellen kultivieren – die als Geschmacksträger eine wichtige Rolle spielen. Und sie haben eine Art Zell-Bodybuilding entwickelt: Durch Stimulation mit Elektroden regten sie die Zellkulturen im Reagenzglas zur Bewegung an und beschleunigten dadurch ihr Wachstum.

Herstellungskosten stark gesenkt

Inzwischen könnte er einen Burger für weniger als zehn Euro herstellen, schätzt Post. Und mittelfristig werde Laborfleisch günstiger werden als herkömmliches Fleisch. «Denn unsere Methode ist effizienter und nachhaltiger.» Eine Studie der britischen Universität Oxford stützt diese Einschätzung: Experten verglichen darin die herkömmliche Fleischproduktion mit der In-vitro-Methode. Für die Herstellung des Kunstprodukts werden nur 55 Prozent der Energie benötigt, die die Produktion von «natürlichem Fleisch» verschlingen würde, fanden sie heraus. Und die Laborfleisch-Herstellung benötigt erst noch 99 Prozent weniger Fläche und setzt bis zu 96 Prozent weniger Treibhausgase frei.

Bereits 2021 wollen Mark Post und der niederländische Lebensmitteltechnologe Peter Verstrate über ihr neu gegründetes Unternehmen Mosa Meat erste Restaurants und Fachgeschäfte versorgen. Und dies mit finanzieller Unterstützung aus der Schweiz: Seit Juli 2018 ist die Bell Food Group AG aus Basel mit rund 2,3 Millionen Franken an diesem Start-up beteiligt. Mosa Meat plant den Bau von Bioreaktoren, die 25 000 Liter Nährflüssigkeit fassen und bis zu 10 000 Menschen jährlich mit Fleisch versorgen. Eine Kampfansage an die traditionelle Fleischwirtschaft?

Michael Sittinger, Experte für Tissue Engineering am Berliner Universitätsklinikum Charité, hält das Konzept zumindest für spannend. «Ich denke, dass diese Art der Fleischherstellung funktionieren wird», sagt der Wissenschaftler. Allerdings habe er doch noch Zweifel, dass sich In-vitro-Fleisch tatsächlich preiswert genug kultivieren lasse, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein. «Und selbst dann gäbe es noch das Akzeptanzproblem.»

Fleischproduzenten bleiben gelassen

In der Tat denken viele Menschen bei Retortenfleisch eher an Dr. Frankenstein als an ein saftiges Plätzli. Umfragen in Europa und den USA ergaben, dass nur eine Minderheit – je nach Studie zwischen 20 und 50 Prozent der Befragten – sich vorstellen kann, solches Fleisch zu kosten. Mark Post beunruhigt das nicht. «Es wird mehr als genug Early Adopters geben», sagt er gut gelaunt – Trendsetter, die das Eis brechen und die breite Masse auf den Geschmack bringen werden.

Die Vertreter der klassischen Fleischwirtschaft in der Schweiz reagieren gelassen. «Der Ansatz bereitet mir keine schlaflosen Nächte», sagt Heinrich Bucher, Direktor von Proviande. «Selbst wenn es tatsächlich gelingen sollte, im grossen Stil zu akzeptablen Preisen zu produzieren, erwarten wir keinen Massenansturm auf Laborfleisch.» Vorstellen kann er sich vielmehr ein «interessantes Zusatzgeschäft»: Firmen wie Mosa Meat könnten mit solchen Produkten vielleicht Leute ansprechen, die bisher aus ethischen oder ökologischen Gründen auf Fleisch verzichten. «Und ich halte es sogar für möglich, dass auch echte Fleischliebhaber in Zukunft hin und wieder ein solches Imitat wählen werden», so Bucher. «Aber ich bin überzeugt, dass sich das traditionell hergestellte Original auf dem Markt klar behaupten wird.»

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren