Den Regenwald nie gesehen

Import von seltenen Zimmerpflanzen

Tropenpflanzen bringen auch im Winter frisches Grün ins Wohnzimmer. Woher aber stammen die Exoten? Sind sie gar geschützt und illegal eingeführt? Eine Erkundungstour im Handel und bei den Behörden.

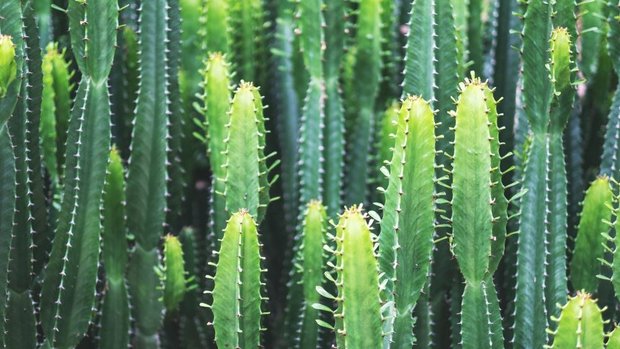

In den letzten Monaten gingen manche Schreckensmeldungen durch sozialen Medien: Geschützte Kakteengewächse (Cactaceae) würden vermehrt unrechtmässig in europäische Länder eingeführt. Die gute Nachricht vorweg: Der illegale Pflanzenimport in der Schweiz unterliegt keinem Trend – obwohl in den sozialen Medien oft verwirrliche Meldungen zu lesen sind. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) verzeichnet weder beim legalen noch beim illegalen Import von Cites-Pflanzen eine signifikante Zunahme. Und auch Hans Walter Müller vom Wyss-Gartenhaus sagt, dass die Nachfrage nach Grünpflanzen, insbesondere nach hochpreisigen Exemplaren, bereits wieder etwas nachgelassen habe.

Nichtsdestotrotz: Tropenpflanzen zaubern einen Hauch von Exotik in die winterliche Wohnung. Besonders solche mit attraktiven Blattformen und -farben sind beliebt. Hans Walter Müller, Mitglied der Geschäftsleitung der Wyss Samen und Pflanzen AG, sagt: «Die Nachfrage nach speziellen, exotischen…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren