Im Angesicht des Matterhorns

Europas höchster Alpingarten am Gornergrat

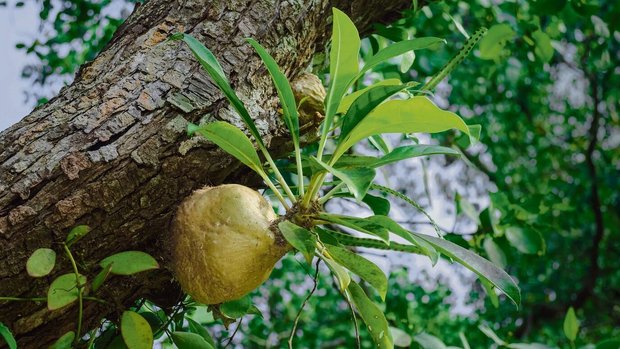

Unterhalb des Gornergrats gedeiht eine besonders grosse Vielfalt an Alpenpflanzenarten. Der Botaniker Adrian Möhl führt durch den neuen Alpingarten mit dem Matterhorn im Hintergrund und erklärt, warum die Vegetation in dieser Gegend einzigartig ist.

«Die Pflanzen waren bereits da. Der Garten ist zu ihnen gekommen», sagt der Botaniker Adrian Möhl. Vor ihm leuchten Blüten der Goldprimel, im Hintergrund verziehen sich die letzten Wolkenfetzen am Matterhorn.

Am 12. Juli 2024 eröffneten auf 2800 Meter über Meer Vertreter der Gornergratbahn und Adrian Möhl den höchstgelegene Alpingarten Europas. Er ist frei zugänglich und liegt auf dem Rotenboden, der zweitletzten Station der Walliser Gornergratbahn. Wendelin Schwery, Produktmanager der Bahn, erzählt: «Die Idee nahm vor vier Jahren ihren Anfang, als wir Adrian Möhl anfragten, ob er es für möglich halte, in dieser Höhe einen Alpingarten einzurichten.» Bisher hätten sie lediglich negative Meldungen von Spezialisten erhalten. Zu hoch, zu harsches Klima, hiess es. Adrian Möhls Antwort damals machte Hoffnung: «Es ist nicht unmöglich, man muss mit den Arten arbeiten, die hier wachsen.»

[IMG 2]

Möhl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Botanischen Gartens Bern, arbeitet bei Info Flora,…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren