Vom Vielfrass zum geflügelten Kunstwerk

Schmetterlinge züchten statt Ferien machen – Noa Ammanns Mission für die Artenvielfalt

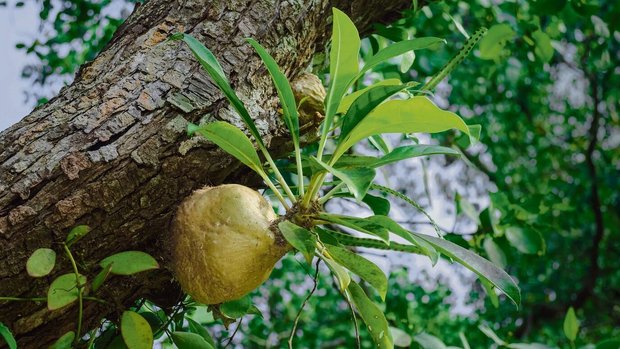

Die Verwandlung von der nimmersatten Raupe zum prachtvollen Schmetterling fasziniert jedes Jahr aufs Neue, auch Schmetterlingsexperte Noa Ammann, der jährlich bis zu 700 Raupen grosszieht und sich für eine insektenfreundliche Landschaft – auch im urbanen Raum – stark macht.

Sie frisst, frisst und frisst: Von Montag bis Sonntag beisst sich die Raupe durch Unmengen von Leckereien, bis sie vor lauter Fressexzessen schier platzt. Im Kinderbuchklassiker «Die kleine Raupe» von Eric Carle lernen bereits die Kleinsten, dass diese Völlerei mit der Verpuppung ein jähes Ende nimmt und dem Kokon nach wenigen Wochen ein wunderschöner Schmetterling entschlüpft. Gross werden, die Flügel ausbreiten, in die Welt fliegen – eine Metapher, die beflügelt.

Auch Noa Ammann. Seine Leidenschaft für diese Verwandlungskünstler ist im Alter von sechs Jahren entflammt, als er auf einem Streifzug durch die Natur mit seiner Familie am Waldrand Raupen erspähte und diese vorsichtig mitsamt Futter nach Hause transportierte. Raupe, Puppe, Schmetterling – was er da hautnah innert weniger Wochen zu sehen bekam, liess ihn nicht mehr los. «Zu beobachten, wie die Raupe in kürzester Zeit ein x-Faches an Gewicht zulegt und sich dann an einem dünnen Faden zu einem komplett anderen Wesen…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren