Ökologie

Wie Pflanzen bei Dürre im tropischen Wald aufeinander achtgeben

Setzt man tropische Wälder unter starken Trockenstress, dann zeigen Pflanzen mit sehr verschiedenartigem Wasserbedarf eine interessante Mischung an Reaktionen, die letztlich die Bedürfnisse aller einigermassen befriedigt.

Diese Form der Achtsamkeit gegenüber anderen Mitgliedern des Ökosystems offenbarte ein aufwendiges Projekt im US-Forschungszentrum «Biosphere». Dieses wurde in den frühen 1990er-Jahren im US-Bundesstaat Arizona errichtet. In dem riesigen Glashaus befindet sich auch ein von der Umwelt weitestgehend abgeschotteter tropischer Wald. Diesen setzte das Team um die Erstautorin der Studie, Christiane Werner von der Universität Freiburg, über fast zehn Wochen hinweg unter kontrollierten Bedingungen Wassermangel aus.Teil des rund 80 Wissenschaftler aus aller Welt umfassenden Teams unter der Leitung von Forschern aus Deutschland, der Schweiz und den USA war auch Johannes Ingrisch vom Institut für Ökologie der Universität Innsbruck, wie es am Freitag in einer Mitteilung der Uni heisst.«Wälder sind in freier Natur sehr schwer zu untersuchen - aufgrund ihrer Grösse, aber auch aufgrund der schweren Zugänglichkeit zum Beispiel im Amazonas-Gebiet. 'Biosphere 2' macht das aber möglich: Wir konnten viele Prozesse im Detail untersuchen und das ist in diesem Umfang bisher einzigartig÷, wird Ingrisch zitiert.So schickte das Team etwa durch Isotope markiertes Kohlendioxid (CO2) und Wasser durch das künstliche Ökosystem. Was damit im Verlauf des ausgeklügelten Versuchs geschah, wurde akribisch aufgezeichnet.

Video (englisch): «Biosphere» — das grösste Wissenschaftsexperiment

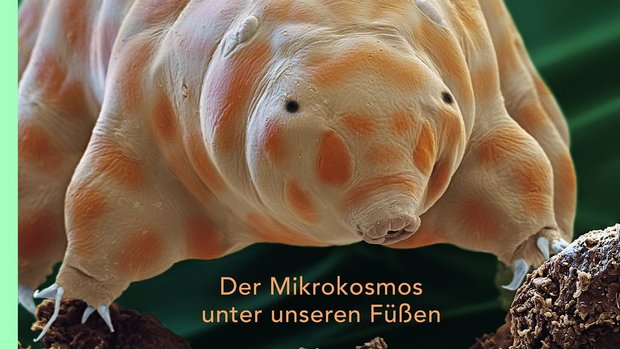

[IMG 2]

Reserven lange geschont

Über zwei Monate befanden sich die Tiroler Forscher vor Ort. Sie überwachten die Atmung des Bodens und der Stämme der Bäume und detektierten mit einen Speziallaser das markierte Wasser und CO2. Ein derart gross angelegtes Markierungsexperiment sei vorher noch nicht durchgeführt worden.Die Wissenschaftler unterschieden in der Untersuchung zwischen vier Pflanzengruppen: Nämlich jener, die gegenüber Trockenheit relativ resistent sind, sowie solchen, die relativ viel Wasser benötigen. Dazu kam eine Unterscheidung zwischen grossen kronenbildenden Bäumen und Unterwuchsarten.Vom Trockenstress als erstes stark getroffen wurden - wenig überraschend - die Pflanzen, die viel Wasser brauchen. Sie greifen normalerweise auf Ressourcen in oberen Bodenschichten zurück, die aber am schnellsten austrocknen. Anstatt aber die Reserven in den tieferen Schichten anzuknabbern, «drosselten sie ihren Wasserverbrauch drastisch und griffen erst unter sehr extremer Dürre auf ihre Tiefwasserreserven zurück. Damit schonten sie möglichst lange die tiefliegenden Wasserreserven, auch für die trockenheitstoleranten Bäume», so Werner.

Blätterdach schont niedrigere Pflanzen

Diese wiederum behielten auch im Mangel ihr Blätterdach lange. Dies schont in der Folge die niedrigeren Pflanzen im Unterwuchs, die die verbleibende Feuchtigkeit dann länger im oberen Boden halten konnten, was den besonders durstigen Bäumen half. Insgesamt offenbarte sich ein komplexes Wechselspiel, in dem unterschiedliche Pflanzen zwar unterschiedliche Strategien unter Trockenstress anwenden, das Ergebnis aber mehr oder weniger im Sinne aller ist.«Die Pflanzen schonen also unter Stress die Wasseraufnahme aus dem tiefen Boden, obwohl sie Zugang zu dieser Ressource hätten. Das so zu beobachten war für uns sehr überraschend», sagte Ingrisch.Trotz der abgestimmten Vorgehensweise wurde aber für die Forscher klar ersichtlich, dass sich unter den trockenen Bedingungen vieles im System änderte. So konnte der gestresste Wald um 70 Prozent weniger Kohlenstoff einlagern als bei normalem Niederschlag.Dagegen erhöhte sich der Ausstoss an flüchtigen organischen Verbindungen, die in der Atmosphäre zu einer Zunahme der Ozon-Konzentration führen können. Ausserdem stiessen die Pflanzen mehr Verbindungen aus, die die Bildung von Wolken über ihnen anregen. Hier dürfte es sich um einen Schutzmechanismus gegen Dürre handeln. Diese Erkenntnisse seien daher auch für die Klimaforschung interessant.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren