Tief gesunken

Tiefseebergbau: Warum der Wettlauf um Rohstoffe die Ozeane bedroht

Goldgräberstimmung macht sich breit – diesmal in den dunklen Tiefen der Ozeane. Staaten und Konzerne drängen voran, getrieben von der Gier nach wertvollen Metallen. Doch sie dringen in einen kaum erforschten Lebensraum vor, der nun Gefahr läuft, zerstört zu werden.

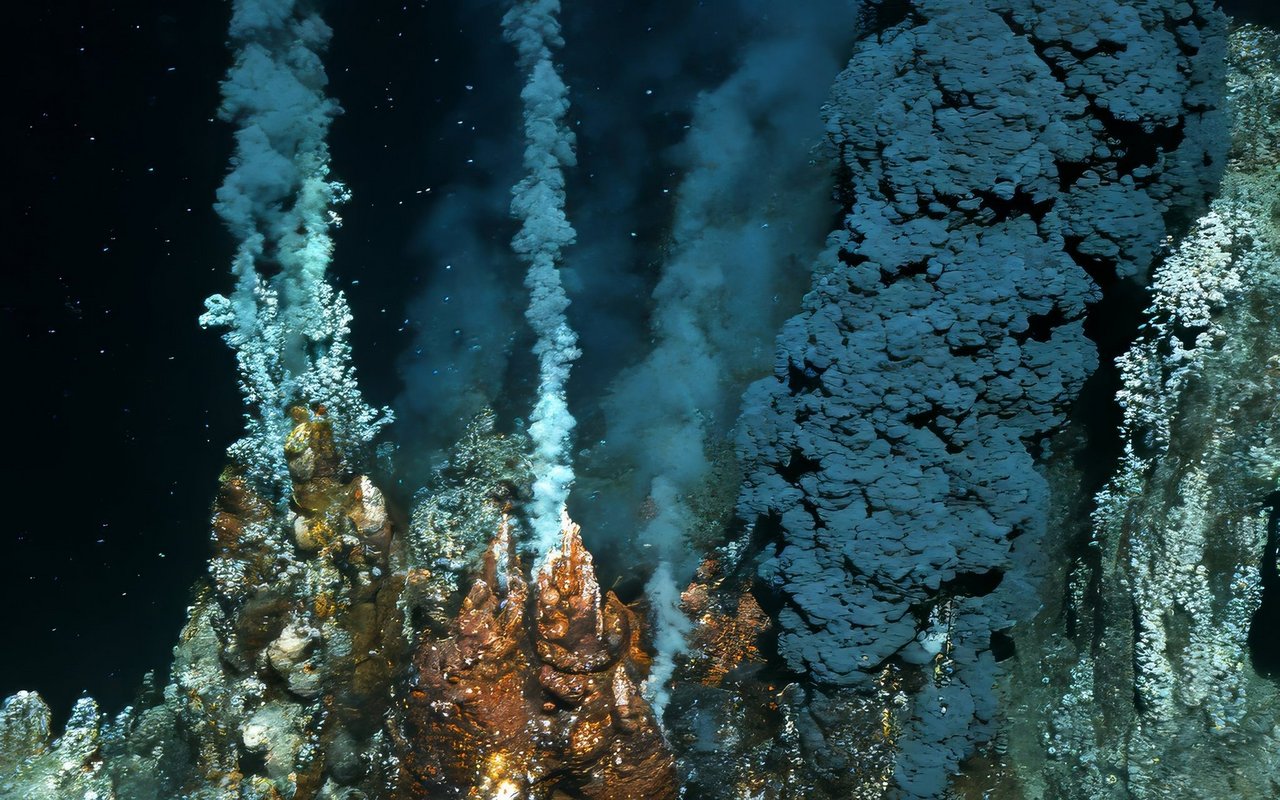

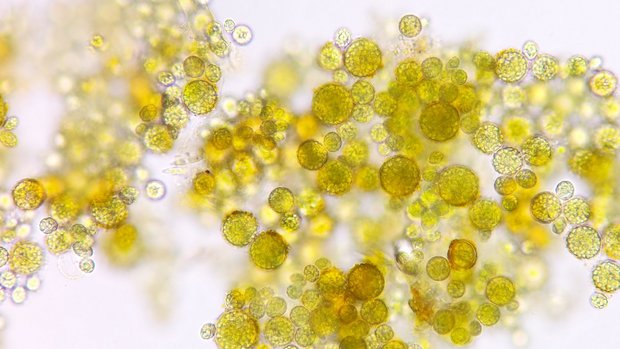

Tief in den dunklen Weiten der Ozeane, weit entfernt von Sonnenlicht und menschlicher Zivilisation, liegt ein bislang kaum erforschtes Reich. Hier, in bis zu 6000 Metern Tiefe, herrschen extreme Bedingungen: Eiseskälte, enorme Druckverhältnisse und ewige Dunkelheit. Dennoch ist auch dieser Teil der Welt voller Leben. Biolumineszierende Quallen, Riesenkalmare oder bizarr aussehende Tiefseeasseln – sie alle haben sich perfekt an den harschen Lebensraum angepasst. Doch dieses Ökosystem gerät nun in Gefahr. Der Mensch fängt an, seine Fühler nach den Rohstoffen der Tiefsee auszustrecken. Mit dem industriellen Tiefseebergbau könnte einer der wenigen letzten unberührten Lebensräume des Planeten in Mitleidenschaft gezogen werden, um den vermeintlich unersättlichen Bedarf zu decken.

In der Tiefsee schlummern nämlich riesige Vorkommen an Manganknollen, kobaltreichen Krusten und polymetallischen Sulfiden. Sie enthalten begehrte Metalle wie Kupfer, Nickel, Kobalt und Seltene Erden – essenzielle…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren