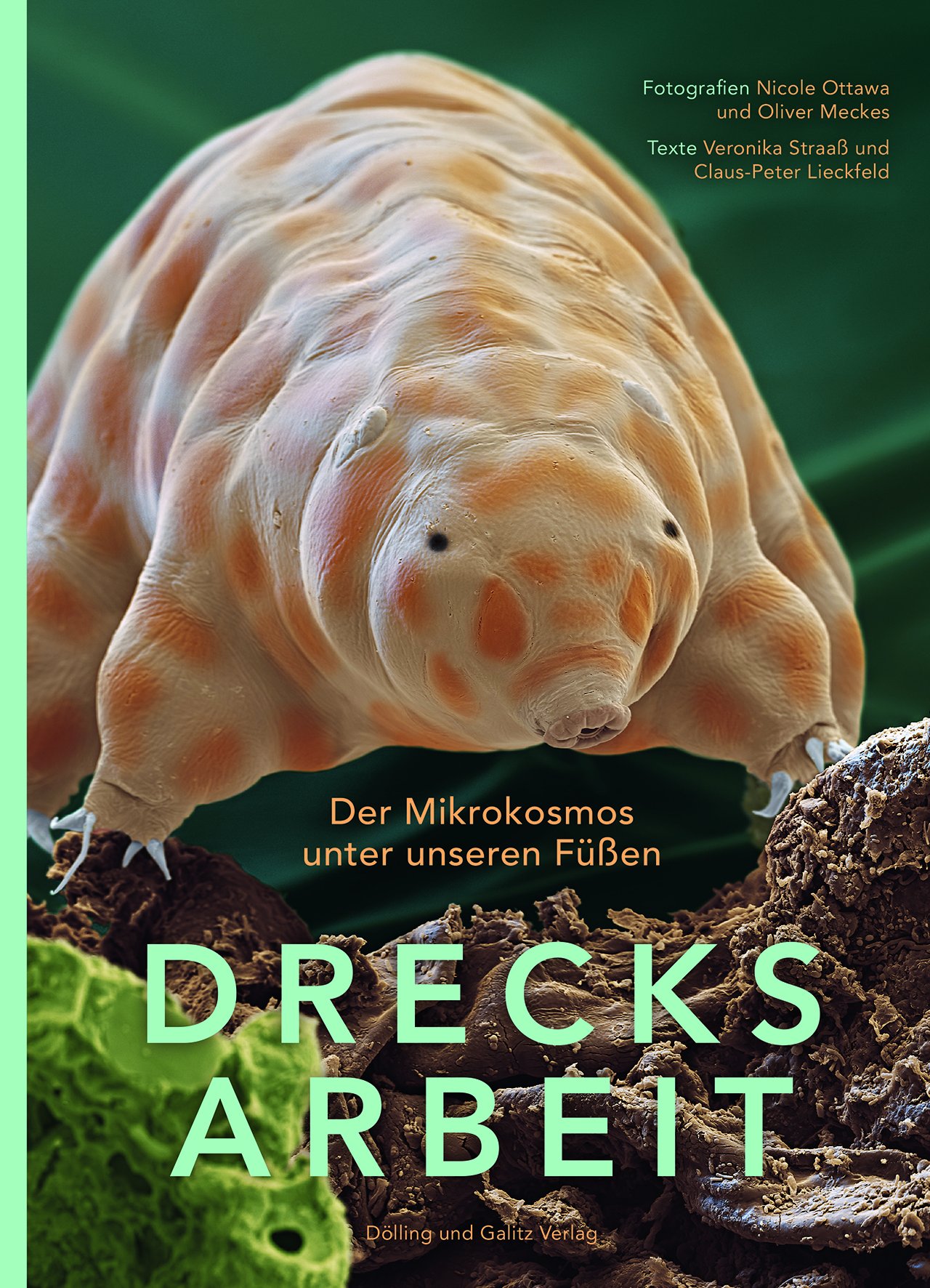

Wer macht die Drecksarbeit?

Mikrokosmos: Faszinierende Aufnahmen von Lebewesen im Boden

Im Boden tummeln sich unzählige unsichtbare Lebewesen – sie arbeiten unermüdlich daran, die Natur im Gleichgewicht zu halten. Der Fotograf und Mikroskopiker Oliver Meckes enthüllt diesen faszinierenden Mikrokosmos und macht sie sichtbar.

Herr Meckes, welche Lebewesen befinden sich unter unseren Füssen, wenn wir durch den Wald spazieren?

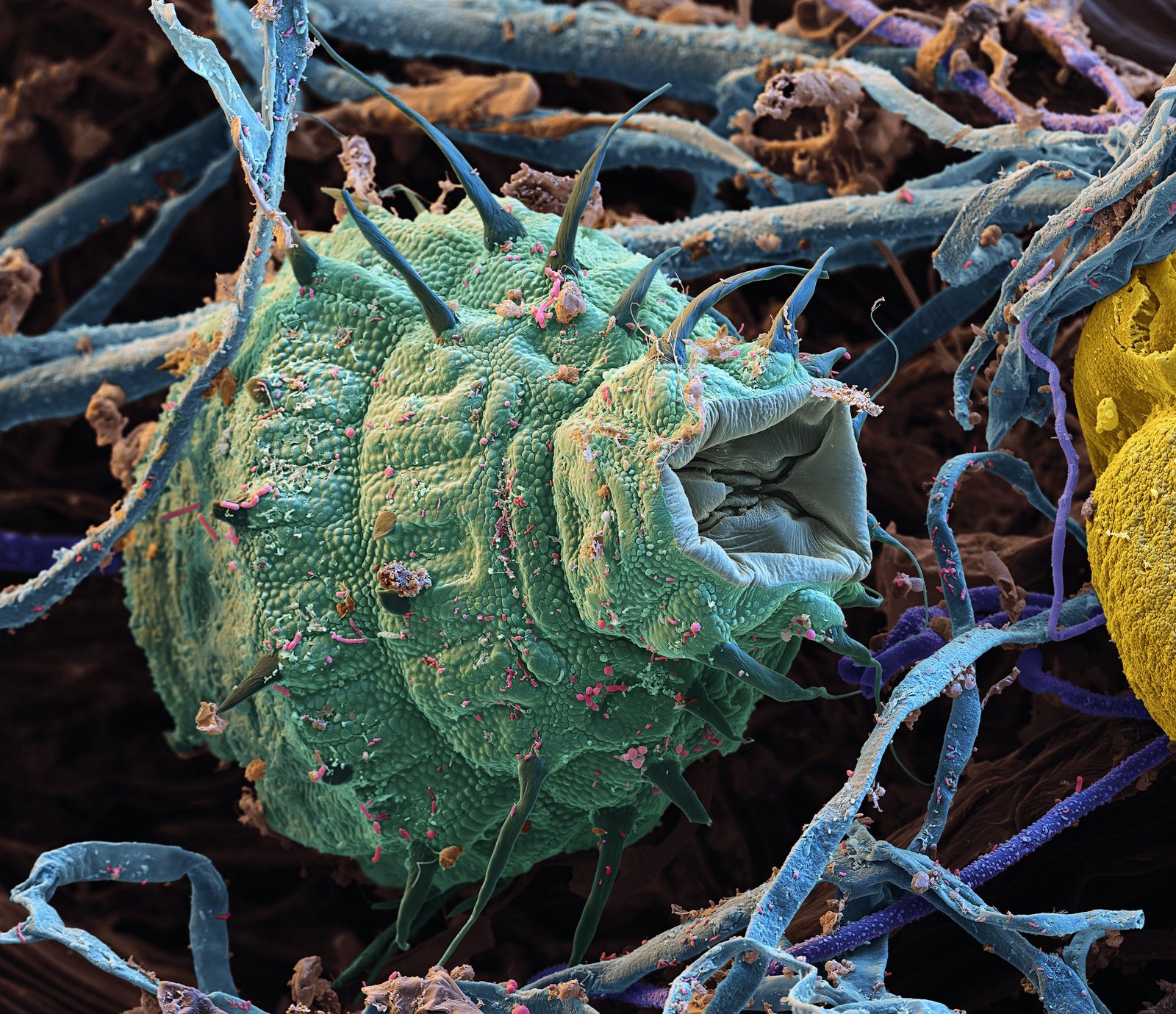

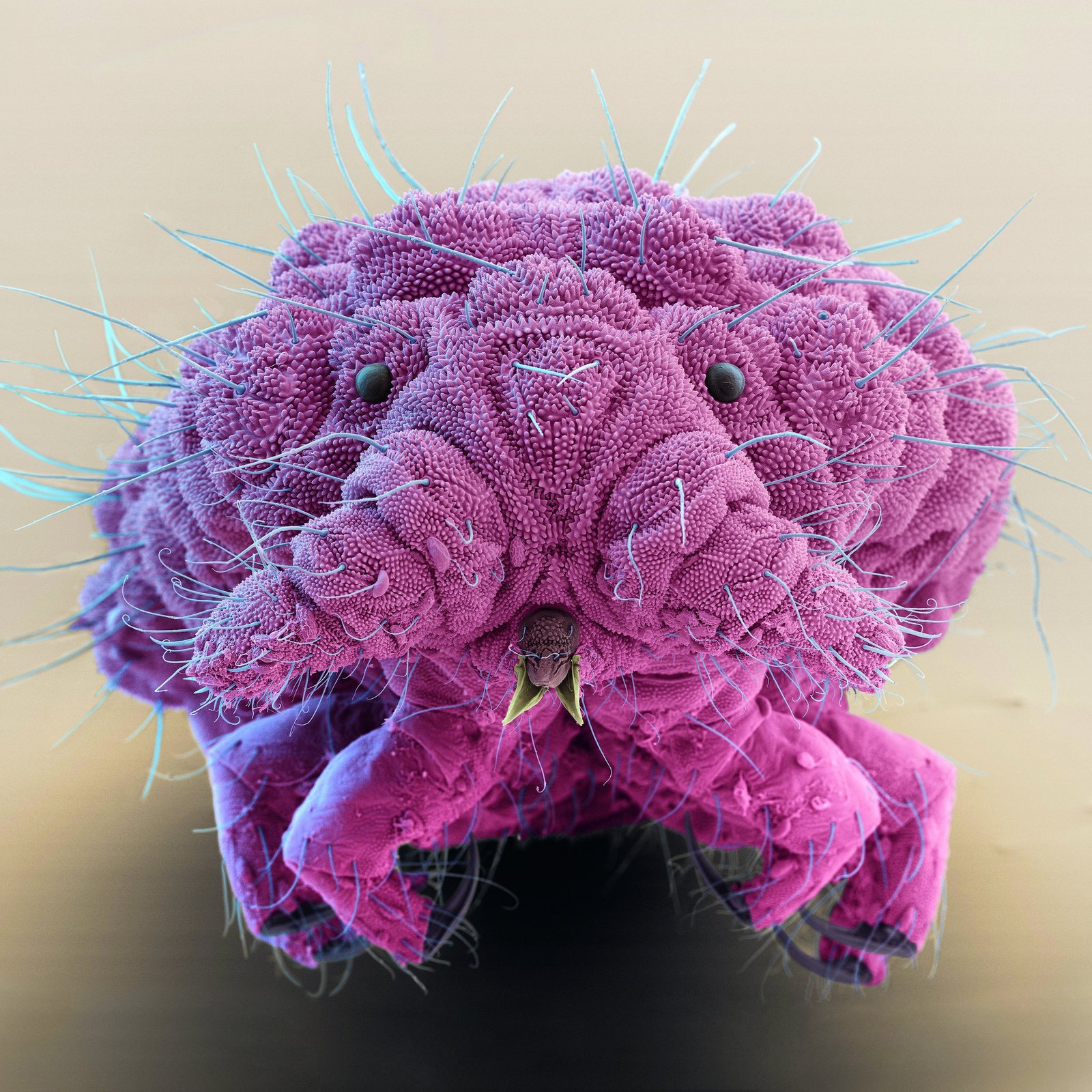

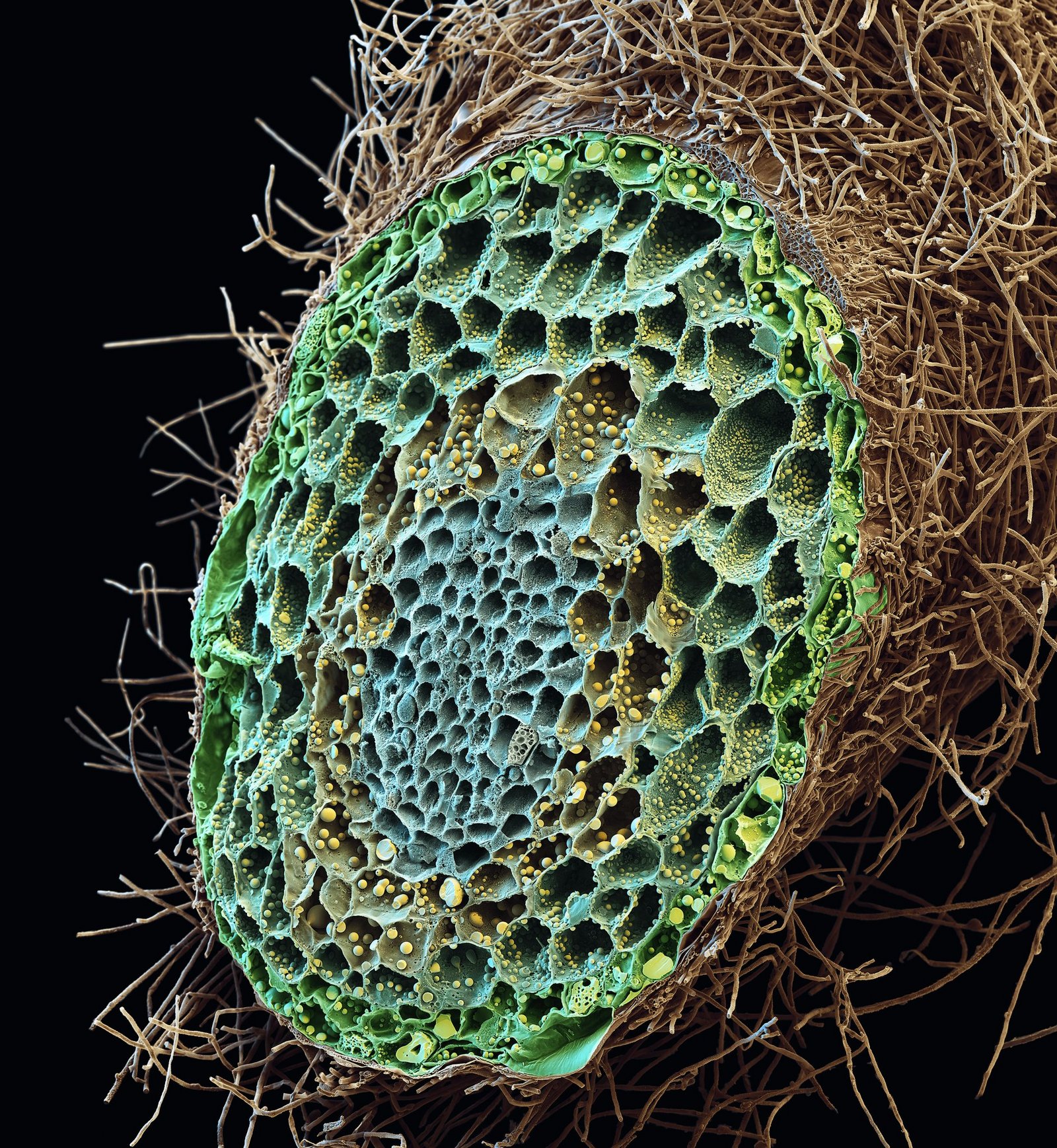

Oliver Meckes: Unglaublich viele! Die grösste Masse machen mit Sicherheit die Pilzmyzel aus. Sie sind in der Lage, alles pflanzliche Material, wie Holz und Laub, aufzuspalten. Zellulose, die in Pflanzen enthalten ist, können viele andere Organismen nicht verdauen, aber die Pilze zersetzen sie und ermöglichen so, dass andere Lebewesen an Nährstoffe gelangen, an die sie sonst nicht kämen. Viele dieser Kleinstlebewesen beherbergen wiederum Hefezellen und Bakterien in ihrem Körper, die ihnen bei der Verdauung helfen. Es ist ein Mikrokosmos im Mikrokosmos! Die grössten dieser Mikroorganismen, die man noch mit blossem Auge erkennen kann, sind Springschwänze und Milben – zwischen zwei Millimetern und einem Fünftel eines Millimeters klein. Dann wird es noch winziger: Nematoden, winzige wurmartige Wesen, die nur aus wenigen Dutzend oder Hundert Zellen bestehen, sowie Rädertierchen, die…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren