Hundezucht

Wie aus dem Wolf ein Chihuahua wurde

Alle heutigen Haus- und Nutztiere stammen von wild lebenden Ahnenarten ab. Die Entstehung von Rassen mit vielfältigen Ausprägungen liegt jedoch gar nicht so weit zurück.

Tierzucht trägt teilweise unglaubliche Früchte. So ist es etwa kaum mehr vorstellbar, wie aus dem Wolf ein Chihuahua werden konnte. Um das zu verstehen, ist ein Blick in die Geschichte des Zuchtwesens nötig. Und die beginnt beim Wildtier. Es stand dem Menschen, der sich als Jäger und Sammler betätigte, zunächst mehr als Feind denn als Freund gegenüber. Erst, als er sesshaft wurde, begann der Mensch, die wild lebenden Tiere unter seine Kontrolle und in seine Obhut zu nehmen.

Wann dieser Prozess, den man heute als Domestikation bezeichnet, begonnen hat, lässt sich nicht eindeutig sagen. Aufgrund von Knochenfunden, Grabbeigaben und Höhlenmalereien geht man davon aus, dass die Domestikation von Wölfen vor rund 30 000, jene der Wildkatzen vor 10 000 und jene der landwirtschaftlichen Nutztiere vor circa 9000 Jahren begann – neuere Forschungsergebnisse vorbehalten.

Der Mensch greift in die Natur ein

Die Domestikation bildete einen ersten Einschnitt in die Entwicklung unserer späteren Haus- und Nutztiere. Die natürliche Selektion wurde durch eine künstliche ersetzt. Statt dass sich die Stärksten miteinander paarten, entschied der Mensch, welche Tiere sich wie oft fortpflanzen können. Er begann also allmählich, seine Vorstellungen und Vorlieben in der Auswahl der Tiere und Verpaarungen umzusetzen. Indem etwa besonders angriffslustige oder unruhige Tiere sowie solche, die sich nicht fortpflanzten, aus dem Bestand aussortiert wurden.

Zusätzlich gelangten die so domestizierten Tiere durch die Wanderungen der Menschen in Gebiete, in denen die Wildformen nicht beheimatet waren. So wurden die in Menschenobhut gehaltenen Tiere auf verschiedene Merkmale hin selektioniert, sodass sich die Tiere nach und nach veränderten und im Vergleich zu ihren wilden Ahnen etwa eine erhöhte Milchproduktion, eine gesteigerte Fruchtbarkeit und eine reduzierte Fluchtbereitschaft aufwiesen. Auch kam es zu Veränderungen in der Körpergrösse, -gestalt sowie von Fell und Gefieder.

Bis dahin basierte die Selektion, also die Auswahl der zu verpaarenden Tiere, auf Erfahrungswerten. Die ersten gezielten Zuchtversuche setzten erst viele Jahre später ein, im Spätmittelalter, als Bauern in Deutschland für eine bessere Qualität der Wolle erstmals ihre Schafe mit spanischen Merino-Schafen kreuzten. Und erst während der britischen Agrarrevolution im 18. Jahrhundert etablierte sich die selektive Züchtung als wissenschaftliche Praxis. Massgebend dafür war ein Farmer namens Robert Bakewell (1725 – 1795). Er beobachtete die Leistungsfähigkeit seiner Schafe und konnte so durch gezielte Paarung und mittels Einkreuzung von importierten Rassen neue leistungsfähigere Rassen züchten.

Die mit modernen wissenschaftlichen Methoden betriebene Zucht geht auf Gregor Mendel (1822 – 1884) zurück. Der Augustinermönch entdeckte durch Experimente mit Erbsen, dass Eigenschaften nach bestimmten Regeln an den Nachwuchs weitergegeben wird. Die daraus abgeleiteten «Mendel’schen Regeln» bilden bis heute eine Grundlage in der Tierzucht.

Rassenvielfalt entsteht

Der Trend, einen Rassenvertreter hauptsächlich nach seinem äusseren Erscheinungsbild zu beurteilen, begann erst im 19. Jahrhundert. In dieser Zeit entstanden auch die ersten Zuchtorganisationen und -programme und infolgedessen eine Vielfalt von Rassen. Als Rasse wird eine Gruppe von Individuen oder Population der gleichen Art verstanden, die sich in ihrem Erbgut und «anhand mehr oder weniger willkürlich gewählter Ähnlichkeiten beispielsweise in Bezug auf Farbe, Grösse und Schädelform von Populationen derselben Art unterscheiden», erklärt Christine Baes, Oberassistentin am Institut für Genetik der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern. Die moderne Systematik von Haushunden nutzt Rassestandards, in denen das Aussehen und Verhalten dieser Rasse beschrieben wird. «Der Rassestandard beschreibt also den idealen Hund dieser Rasse und kann gleichzeitig als Zuchtziel verstanden werden», so Baes. Knapp 400 Hunderassen sind heute vom Dachverband der Hundezüchter FCI anerkannt. Schätzungen zufolge soll es aber doppelt so viele Hunderassen weltweit geben.

Doch auch wenn sich die entstehenden Rassen teilweise frappant von ihrem Urahn unterscheiden, sind sie genetisch noch immer fast identisch. «Der Unterschied in der DNA zwischen Hunden und Wölfen beträgt weniger als 0,5 Prozent», erklärt Baes. In Bezug auf das Beispiel des Chihuahuas verweist sie auf eine neue Studie der University of California in Los Angeles. Die Forscher konnten dort mittels einer aufwendigen Genanalyse bestätigen, dass kleinere Hunde wahrscheinlich von Wölfen aus dem Nahen Osten abstammen. Die Wissenschaftler fanden bei nahöstlichen Wolfspopulationen eine ähnliche Variante eines Gens, die bei kleinen Hunden schon in früheren Studien entdeckt wurde, bei grösseren Artgenossen und deren wilden Verwandten nur selten zu finden war.

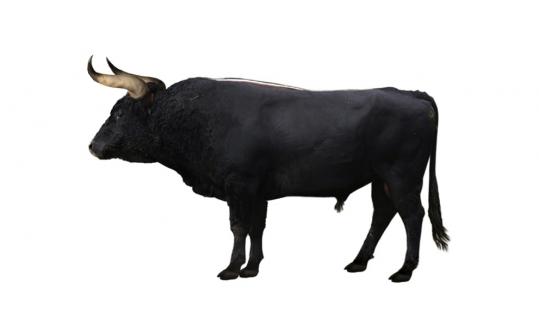

[IMG 2-21]

Mutationen und ihre Schattenseiten

Die Menschen im Nahen Osten, so das Fazit der Studie, haben Wölfe domestiziert, die dann die spezielle Genmutation entwickelten. Die wiederum führte in den letzten 12 000 Jahren zur Entwicklung kleiner Hunde und seit 1904 zum offiziellen Zuchtstandard der Rasse Chihuahua. Wie die Körpergrösse beim Chihuahua sind auch andere Merkmale beim Hund auf spontane Genmutationen zurückzuführen. So beispielsweise die Form des Schädels und der Rute, die Art der Behaarung sowie die Frage, wie viele Muskeln ein Hund hat. Genmutationen machen einerseits eine Vielfalt an Rassen erst möglich, werden aber gerade durch die selektive Zucht begünstigt. Der Grund: Um eine Rasse mit vorhersehbaren Merkmalen zu etablieren, ist ein gewisses Mass an Inzucht, also der Verpaarung von nahen Verwandten, unumgänglich.

Erst nach vielen Inzuchtgenerationen erreicht man das, was gemeinhin als Reinrassigkeit verstanden wird. So entsteht eine Rasse, deren Vertreter nicht nur gleich aussehen, sondern die diese Eigenschaften auch immer wieder zuverlässig an ihre Nachkommen weitergeben. Durch die hierfür notwendige Inzucht erhöht sich aber auch das Risiko für das Auftreten von rezessiv vererbten Krankheiten, welche heutzutage wirksam mittels Gentests bekämpft werden können.

Der Schweizer Tierschutz (STS) weist deshalb darauf hin, dass ein langer Stammbaum nicht immer ein Garantieschein für einen gesunden Rassehund ist. Die Zukunft liege vielmehr darin, «die Grenzen für eine tiergerechte Hundezucht zu setzen und sich für deren Einhaltung rigoros einzusetzen». Ein Schritt in diese Richtung wurde mit der Einführung der Verordnung über den Tierschutz beim Züchten gemacht, die unter anderem die Zucht von Chihuahuas mit weniger als 500 Gramm verbietet. Wiegt ein Hund weniger als eine durchschnittliche Salatgurke, ist es in der Tat kaum noch vorstellbar, dass er vom Wolf abstammt.

Literaturtipp

Alfons William, Henner Simianer: «Tierzucht», UTB-Verlag, ISBN 978-3-8252-4805-5, ca. Fr. 46.–

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren