Ohne Pestizide

Biodiversität und Landwirtschaft: Ein Landwirt in Suhr (AG) zeigt, wie es geht

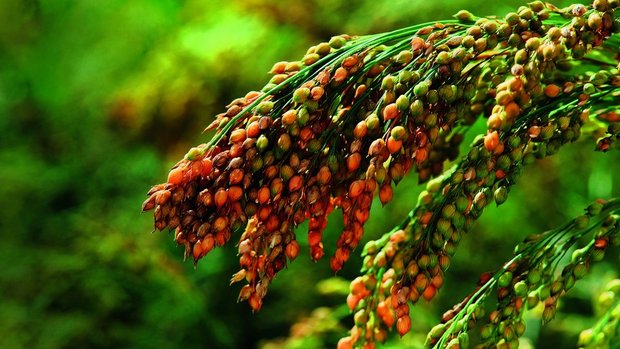

Der Hof Galeggen in Suhr (AG) zeigt eindrücklich, wie Nahrungsmittelproduktion Hand in Hand mit Förderung der Biodiversität funktionieren kann. Für den Agrarökologen Lukas Pfiffner ein Konzept, das zwingend nötig ist, wenn wir dem Artensterben in der Schweiz entgegenwirken möchten.

Die drei Schweine kommen neugierig angegrunzt, als wir uns ihrem Gehege nähern. Auf 50 Aren Gras, Hecken sowie zwei Tümpeln können sie wühlen und planschen, wie es ihnen gerade passt. Was sie dabei nicht wissen: Mit ihrem liebsten Zeitvertreib verrichten sie eine wichtige Arbeit für den Artenschutz. Denn in ihrem Gehege gedeihen Kreuzkröten, die in der Schweiz als stark gefährdet gelten. Ihr Lebensraum sind natürliche Gewässer mit lockeren Uferregionen, die zu einem Grossteil verschwunden sind. Solche künstlich intakt zu halten, wäre eine mühselige Arbeit, welche die Schweine einfach so nebenher machen. Brotreste und Molke aus der Ziegenmilch-Käserei, die auch zum Biohof Galeggen gehört, sind das einzige Futter, das die drei Säue zusätzlich bekommen, um innert sechs Monaten auf ihr Schlachtgewicht von 150 Kilogramm zu kommen. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. «Ich könnte auf dieser Fläche theoretisch auch 30 Schweine halten», sagt Pächter und Landwirt Thomas Baumann. «Doch…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren