Plüschige Workaholics

Hummeln: Fleissige Helfer im Gewächshaus

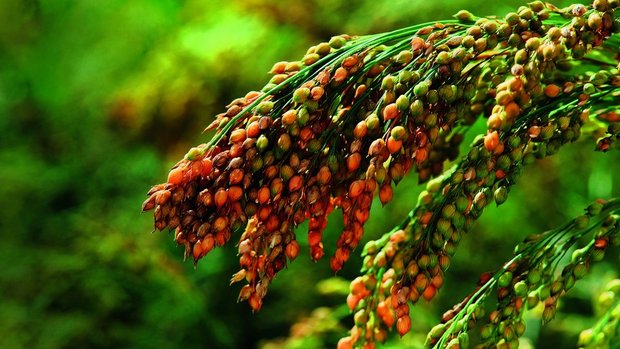

Ohne sie gäbe es kaum Tomaten, Paprika oder Erdbeeren im Überfluss: Hummeln sind die stillen Helden hinter der Bestäubung im Gewächshaus. Ihr weltweiter Einsatz ist jedoch nicht ohne Risiko. Feri Jusko setzt deshalb auf eine nachhaltige Alternative mit Hummeln aus lokaler Zucht.

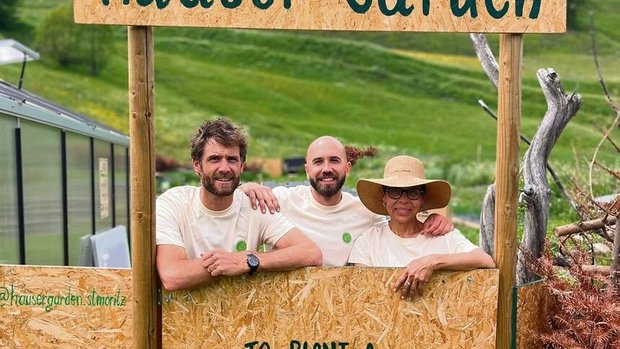

Die Schutzkleidung sitzt. Nur wer von Kopf bis Fuss eingepackt ist, darf passieren, denn jede Verunreinigung muss vermieden werden. «Ab hier keine Fotos oder Videos», bittet Feri Jusko. Eine breite Tür öffnet sich in einen dunklen Raum, schwaches rotes Licht lässt schemenhaft Regale erkennen. Dann setzt ein tiefes, vibrierendes Brummen ein. «Willkommen in meinem Rotlichtmilieu», scherzt er. Im High-Tech-Center im thurgauischen Tägerwilen züchtet der Agrarbiologe einen Superorganismus. Ohne ihn müssten Menschen mit Pinseln durch Gewächshäuser streifen, um Tomaten, Paprika und Co. zu bestäuben – ein Szenario, das sich Jusko lieber nicht ausmalt.

Schon im 19. Jahrhundert standen britische Kolonialisten in Neuseeland vor einem Rätsel: Der ausgesäte Rotklee blühte zwar, setzte aber keine Samen an. Erst nach einiger Zeit erkannten sie den Grund – es fehlte ein entscheidender Bestäuber: die Hummel. Ohne das pelzige Kraftpaket, das in Grossbritannien für reiche Rotkleeernten sorgte, blieb die…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 14 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren