Moosarten der Schweiz

Pflanzliche Helden: Die unterschätzte Welt der Moose

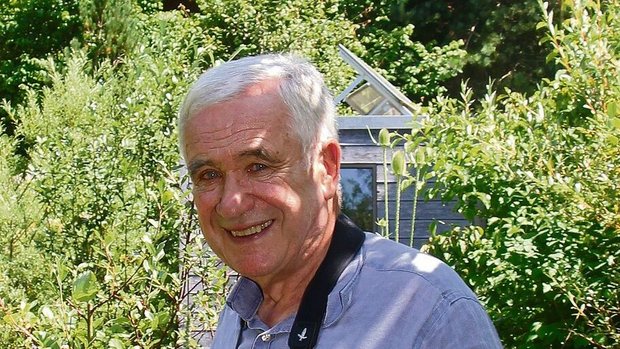

Moose gab es bereits, bevor die Dinosaurier die Erde beherrschten und auch, nachdem sie wieder verschwanden. Die Pflanzen sind robust und widerstandsfähig. Nur der Klimawandel, der macht vielen Arten zu schaffen. Oft übersehen und kaum wahrgenommen, sollte ihre Bedeutung für den Menschen nicht unterschätzt werden. Botanikerin Heike Hofmann führt in die unscheinbare, aber faszinierende Welt der Schweizer Moose.

Weit muss Heike Hofmann wahrlich nicht laufen, um auf eine seltene Art zu stossen. In ihrem Garten zeigt sie auf Entosthodon fascicularis, das Büschelige Drehmoos. An nur 13 Fundorten konnte das Moos seit dem Jahr 2000 in der Schweiz nachgewiesen werden. Einer davon ist das Blumenbeet der Biologin in einem Vorort von Biel. Klein ist es und unauffällig, für das ungeübte Auge leicht zu übersehen. «Es ist oft so, dass ein seltenes Moos wenig spektakulär ist», erzählt Hofmann mit einem Schmunzeln. Nur wenige Hundert Meter weiter, auf einem Spielplatz im naheliegenden Wald, hat die Moosforscherin eine für die Schweiz neue Art entdeckt. «Das ist das Schöne an Moosen, es gibt immer noch viel zu entdecken.»

Ausser Salzwasser haben die kleinen Pflanzen alle Lebensräume besiedelt. Selbst die Arktis. Seit 470 Millionen Jahren bevölkern sie die Erde und waren die ersten Landpflanzen, die den Schritt vom Wasser aufs Land wagten. Sie haben den Aufstieg und den Fall der Dinosaurier erlebt, mehrere…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 15 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren