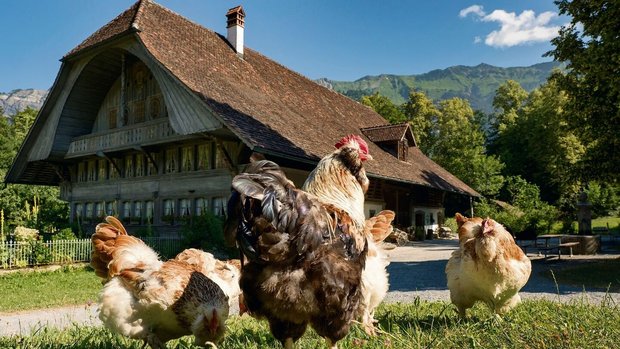

Oberscherli (BE)

Der Ziegenhof Brönnimann macht beim Tierwohl keine Kompromisse

Dank einer aufgeweckten Ziegenherde, hofeigener Käserei und Gastronomie hat sich der Ziegenhof Brönnimann zu einem beliebten Ausflugsziel für die nahe Stadtbevölkerung gemausert. Besonders macht ihn jedoch vor allem der Umgang mit dem meckernden Nachwuchs.

Wer von Bern südwärts fährt, erlebt innert weniger Minuten einen kompletten Szenenwechsel: Kaum endet das schier endlose Häusermeer der Agglomeration, befindet man sich bereits inmitten einer idyllischen Hügellandschaft. Hier, am Rande der Grossgemeinde Köniz scheint die Welt noch in Ordnung und der Alltagsstress in weiter Ferne. Diese Entschleunigung ist jedoch nur einer der zahlreichen Gründe, weshalb der Ziegenhof Brönnimann in Oberscherli (BE) immer häufiger frequentiert wird. Die wohl grösste Anziehungskraft üben die rund 60 Ziegen aus, die den Hof mit ihren einzigartigen Charakteren beleben. Auch die meckernde Meute scheint ihren Spass an Besuch zu haben. Mit interessiertem Blick inspizieren sie alles, was fremd ist – die mutigsten Gitzi knabbern sogar ein bisschen daran.

Jungtiere in der Herde ist für die Brönnimanns jährliche Routine. Bis zu drei Monaten lassen sie diese bei der Mutter aufwachsen und ihre Milch saugen. Dies bietet den Gitzi einen besonders gesunden Start ins…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 8 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren