Tierberufe

Die Doktorinnen und das widerspenstige Vieh

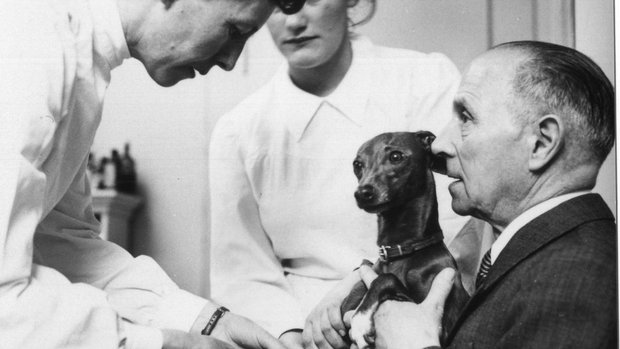

Viele Mädchen antworten mit «Tierärztin», werden sie nach ihrem Traumberuf gefragt. Zwischen notfallmässiger Kuhbehandlung und anspruchsvollem Katzenultraschall erfahren wir von zwei Nachwuchstierärztinnen, wie es in Realität ist, in diesem Job zu arbeiten.

Kater Max bäumt sich auf und langt mit einer Vorderpfote energisch nach Sofia Benagli. Praktikantin Eva Fankhauser gelingt es nur mit Müh und Not, die rote Katze in Schach zu halten. Von der bevorstehenden Impfung hält Max rein gar nichts. «Wir müssen uns eine andere Behandlungsmöglichkeit überlegen», sagt die junge Tierärztin mit dem sympathischen Tessiner Akzent und setzt den Kater erst einmal zurück in seine Transportbox.

Da hat sich die erste Patientin dieses Morgens, die 14-jährige Hündin Luna, umgänglicher gezeigt. Auch ihr waren die Impfung, Ohren- und Zahnkontrolle nicht ganz geheuer. Sie zitterte trotz des guten Zuredens der Tierärztin wie Espenlaub, liess die Behandlung aber ohne Widerrede über sich ergehen.

[IMG 2]

Sie würde Max gerne im Zwangskäfig sedieren, um zusätzlich zur Impfung noch eine Blutentnahme, einen Ultraschall sowie Röntgenbilder zu machen, erklärt Sofia Benagli ihrem Chef Bruno Lötscher. Denn es besteht der Verdacht auf ein Nieren- oder…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 8 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren