Völkerschauen

Zoo Basel: Sorgfältiges Aufarbeiten von Menschenzoos

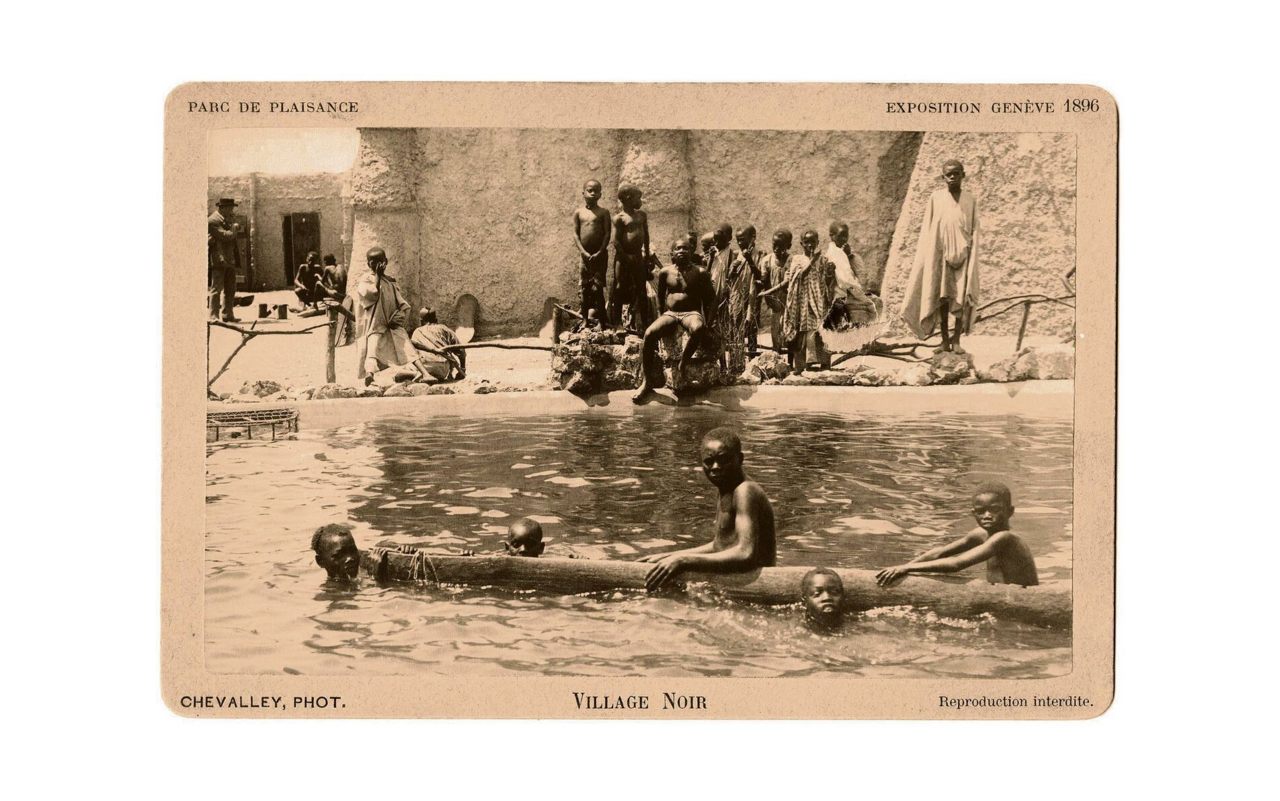

Es ist gar noch nicht so lange her, da wurden in Zoos nicht nur Tiere zur Schau gestellt, sondern auch Menschen aus fremd empfundenen Ethnien. Solche sogenannten Völkerschauen gab es auch in der Schweiz.

Als der Zoologische Garten Basel 1874 als erster Zoo in der Schweiz seine Tore öffnete, konnten sich die Besucher erstmals heimische Wildtiere aus der Nähe ansehen. Doch bald musste der Zoo erkennen, dass die Schaulustigen exotische Tiere sehen wollen. So waren herumziehende Tiertransporte und Wandermenagerien bald willkommene Gäste in Basel. Während weniger Tage konnten nun im Zolli Strausse, Zebras oder Flusspferde bestaunt werden.

Beim Flamingo-Weiher im Zoo Basel erinnert heute nichts mehr daran, dass hier einst die grosse Festwiese war, auf der nebst wilden Tieren auch Menschen zur Schau gestellt wurden. Bei den Wandermenagerien zogen nämlich häufig auch Schautruppen aus fernen Ländern mit. 1879 machte erstmals eine von Carl Hagenbeck geführte «Nubier-Karawane» in Basel halt. Die Truppe bestand aus Elefanten, Zebus, Kamelen und nicht zuletzt auch aus 15 Männern aus Ägypten. Gemeinsam mit den Tieren wurden diese während gut zwei Wochen auf dem Zoogelände ausgestellt. Das war die…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 4 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren