Porträt

Bei ihr lernt Barry fliegen

Ein Leben lang hat Maya Delaquis mit Hunden zu tun gehabt. Sie hat sie aufgepäppelt, gezüchtet, gemalt und bewertet. Jetzt hat sie den wohl berühmtesten Hund der Schweiz auf einer Münze verewigt.

Es ist das ideale Gassi-Territorium. Hier in Gwatt, etwas ausserhalb der Stadt Thun BE, ist das Seeufer schon am frühen Nachmittag gespickt von Hündelern, die ihre Vierbeiner ausführen. So überrascht es, dass kein Gebell den Besucher bei Maya Delaquis empfängt. Immerhin hat die 68-Jährige ein Leben lang mit Hunden verbracht.

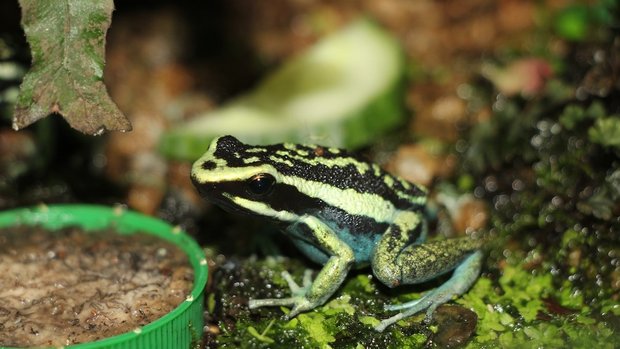

«Als der letzte gestorben ist, haben wir uns gegen einen neuen Hund entschieden», sagt Delaquis. Mit «wir» meint sie sich und ihren Lebensgefährten Ralf Lamers, mit dem sie die Wohnung keine dreihundert Meter vom See entfernt teilt. Man wisse ja nie, wie lange man noch fit genug sei, fügt sie als Grund an, doch wer der Frau mit der frechen Kurzhaarfrisur und dem zackigen Tonfall zuhört, hat keine Angst um ihre Gesundheit. Auch ohne eigene Haustiere hat Delaquis genug mit Hunden zu tun. Den Anfang hat das ganz früh genommen, wie sie selbst erzählt: «Ich war etwa zweijährig und sass im Kinderwagen. Da ist ein riesiger Bernhardiner auf mich zugegangen. Dann hab ich ihm halt mein Brötchen gegeben und er hat es genommen.» Ganz fein. «Höchstens etwas Sabber habe ich auf die Hand bekommen.»

Aufpäppeln und begraben

Ihre Mutter sei damals starr vor Angst gewesen und habe gar nicht erst reagiert. «Dafür bin ich meinem Mami sehr dankbar», sagt Delaquis heute. «Hätte es damals geschrien, wäre ich wohl so erschrocken, dass ich nie mehr einen Hund angefasst hätte.» Es kam anders. Und der Bernhardiner sollte noch eine grosse Rolle in ihrem Leben spielen.

Zunächst einmal musste Maya Delaquis ohne eigene Haustiere aufwachsen. Einen Hund durfte sie nie haben, dafür ging sie mit den Vierbeinern aus der Nachbarschaft spazieren. «Und in der Nähe lebte ein Züchter von Deutschen Schäfern. Da war ich auch oft.» Ausserdem nahm Delaquis jedes verunglückte Mäuschen, jeden bruchgelandeten Vogel mit nach Hause, um sie aufzupäppeln oder zu begraben. «Ich habe ihnen Kreuze gemacht, ihnen Namen gegeben und sie mit Blümchen begraben.» Ein kleiner Friedhof ist im elterlichen Garten entstanden.

Als Delaquis dann ihre erste eigene Wohnung bezog, zeichnete sich ihre spätere Karriere schon ab. Sie hatte gerade ihre Ausbildung zur Grafikerin und wissenschaftlichen Zeichnerin abgeschlossen und begann, für das Naturhistorische Museum in Bern zu arbeiten. Sie lernte, Vögel zu präparieren, Tieren das Fell abzuziehen, und studierte deren Anatomie. Und kam dann zu ihrem ersten Hund. «Aber dem ging es nicht gut», sagt sie über den Mischling. Sie hat ihn eine Weile lang aufgepäppelt, aber er wurde bald wieder krank und sie musste ihn einschläfern lassen. «Das tat weh.»

[EXT 1]

Wenn Maya Delaquis so erzählt, klingen ihre Geschichten wie die vom letzten Sommer, nicht wie vor vierzig Jahren. Sie schmückt ihre Erzählungen mit farbigen Details, mal heiter, mal nachdenklich. Ihre Worte stocken nie und sind, so glaubt man, eher an eine ganze Schulklasse gerichtet denn an einen einzigen Journalisten. Umso mehr, wenn sie wirklich die Märchentante spielt und aus ihren Bilderbüchern vorliest, von denen sie inzwischen eine Handvoll geschrieben und gezeichnet hat. Wobei: Viel mehr als sie vorliest, erzählt sie die Geschichten nach. Etwa die von Finn, dem Bären aus dem Berner Bärenpark. Der bricht nämlich aus und macht sich in zwei Bänden auf Sightseeing-Tour in der Altstadt. Oder die Geschichte von «Barrys Erben», den Bernhardinerwelpen, die auf dem Grossen Sankt Bernhard nach ihrem berühmten Vorfahren suchen.

Sie lässt sich nicht reinlegen

Diese Geschichte brachte Delaquis ihren jüngsten und wohl prestigeträchtigsten Auftrag ein – von der Eidgenössischen Münzstätte Swissmint: Eine goldene Sondermünze zu Ehren von Barry. Delaquis zeigt sie nicht ohne Stolz vor, die Münze mit dem Kopf des berühmten Bernhardiners, von ihr gestaltet. «Ich musste ihn nach dem Barry aus dem Naturhistorischen Museum gestalten», sagt sie und betont besonders das erste «dem» – nach dem Modell, das sie schon zig Male besucht und fotografiert hatte, das sie in- und auswendig kannte. Dabei hatte sie erst noch Bedenken: «Der Barry hat ein Stachelhalsband an, mit nach aussen gerichteten Stacheln, zum Schutz gegen Bisse von anderen Tieren wie Wölfen oder Bären», sagt sie. «Das könnte Probleme geben mit Tierschützern.» Doch die Auftraggeber wollten ihn originalgetreu haben. Mit Stachelhalsband.

Bernhardiner, erzählt sie nun, sahen vor 200 Jahren, also zu Barrys Zeiten, ganz anders aus als die Rasse heute. «Sie waren leichter, etwas kleiner und hatten längere Schnauzen.» Delaquis kennt sich aus mit Hunderassen und ihrer Entwicklung. Denn neben dem Zeichnen gilt ihre Leidenschaft der Hundezucht. Erst hat sie Lakeland Terrier gezüchtet, dann Shiba, japanische Spitze.

Auf die Frage, wie Erstere denn aussehen, nimmt sie einen Kugelschreiber zur Hand und beginnt mit feinen Strichen zu zeichnen. Erst die Ohren, dann die Schnauze, und kommentiert: «Die haben Hängeohren, ziemlich viel Bart, damit sie etwas geschützt sind, wenn ihnen der Fuchs im Bau eine Ohrfeige verpassen will.» Die Bewegungen sind rasch und geübt, man erkennt die Zeichenlehrerin, die Maya Delaquis lange war. Man erkennt auch die Preisrichterin, die sie auch heute noch ist. An internationalen Hundeausstellungen ist sie Expertin für rund vierzig Hunderassen, kennt sie alle haargenau. Im wahrsten Sinne des Wortes: «Es gibt Züchter, die mogeln ein bisschen mit auftoupierten Frisuren», erzählt sie. Aber darauf falle sie nicht rein.

Der Kaffeetisch als Malunterlage

Das Atelier von Maya Delaquis ist gleichzeitig ihr Stubentisch. Hier malt und zeichnet sie, mit Pinseln, Federn und Stiften, auf Papier oder Leinwand. Dafür muss sie nur die Kaffeetassen wegstellen, das Tischtuch wegziehen und den Tisch ans Stubenfenster rücken. Ihre Malutensilien sind alle griffbereit in einem Servierboy auf Rollen. Fast jeden Tag setzt sie sich hierhin und arbeitet an etwas. Zum Beispiel am Bilderbuch, das an Weihnachten 2018 erscheinen soll. Sie hat es schon fast fertig und verrät, worum es sich darin dreht. Nämlich – Überraschung! – um einen Bernhardiner. Diesmal um einen, der fliegen lernen will. «Danach ist dann aber wohl vorläufig fertig mit Bernhardinerbüchern», sagt die Künstlerin.

Mit ihren Ideen ist Delaquis aber noch lange nicht am Ende angelangt. «Die kommen mir einfach. Ich hatte schon als Kind sehr viel Fantasie. Dafür bin ich schon dankbar.» Besonders lukrativ sind ihre Bilderbücher nicht, aber wer ihr beim Zeichnen über die Schultern schaut oder beim Erzählen zuhört, merkt, worum es Maya Delaquis wirklich geht. «Es ist einfach meine Passion. ‹Es isch mi Schnuuf.›» Und dann ergänzt sie in ihrem ureigenen, gleichzeitig heiteren und nachdenklichen Tonfall: «Ich glaube ohne würde ich nicht mehr lange leben.»

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren