Lärmverschmutzung

Warum Lärm krank macht – und Tiere in Gefahr bringt

Lärm ist allgegenwärtig: Vom Verkehr auf der Autobahn über Flugzeuge am Himmel bis hin zu lauter Musikin der Nachbarschaft. Doch während wir Lärm oft als unvermeidlichen Teil unseres modernen Lebens akzeptieren, ist er ein ernstes Umweltproblem mit weitreichenden Folgen.

Lärm wird nicht nur als störend empfunden, sondern kann auch ernsthafte gesundheitliche und ökologische Schäden verursachen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betrachtet Lärmverschmutzung als eines der drängendsten Umweltprobleme in Europa, mit einer direkten Verbindung zu gesundheitlichen Risiken und dem Verlust von Lebensqualität.

Für den Menschen ist Lärm also mehr als nur ein lästiges Geräusch – er ist ein Stressfaktor, der Körper und Geist belastet. Studien zeigen, dass dauerhafter Lärm zu Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und erhöhtem Stress führt. Besonders Verkehrslärm steht im Verdacht, das Risiko für Bluthochdruck und Herzinfarkte zu erhöhen. Kinder, die in lärmbelasteten Gebieten leben, zeigen oft schlechtere schulische Leistungen, insbesondere in Fächern wie Lesen und Mathematik. Doch nicht nur der Mensch kränkeln unter Lärmverschmutzung, auch Tiere leiden.

Für Tiere ist Lärmverschmutzung oft lebensbedrohlich. Viele Tiere sind auf ihre Sinne angewiesen, um zu kommunizieren, zu jagen oder Gefahren zu erkennen. Laute Geräusche können diese Fähigkeiten beeinträchtigen. Vögel etwa passen ihre Gesänge an, indem sie lauter oder höher singen, um gegen den Hintergrundlärm anzukommen. Dies kostet Energie und beeinträchtigt die Qualität ihrer Kommunikation, etwa bei der Partnersuche oder der Reviermarkierung. Unter Wasser ist Lärmverschmutzung durch Schiffe, Sonarsysteme oder Bohrungen besonders verheerend. Wale und Delfine, die auf Echolot und Geräusche angewiesen sind, verlieren die Orientierung, stranden oder sterben sogar. Wildtiere flüchten oft vor Lärmquellen, was ihre Fortpflanzung und ihr Überleben beeinträchtigen kann. In städtischen Gebieten müssen sich Tiere wie Füchse oder Igel an den Verkehrslärm anpassen, was zu stressbedingten Krankheiten führen kann. Das ökologische Gleichgewicht wird durch Lärm massiv gestört, da Tierpopulationen sich zurückziehen oder abnehmen, was sich wiederum auf Pflanzen und andere Organismen auswirkt.

Was kann getan werden?

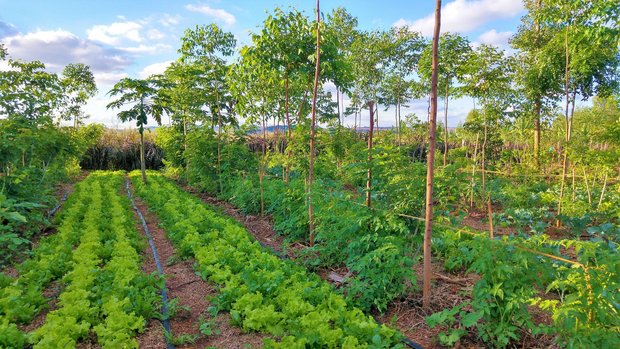

In der Schweiz regelt beispielsweise die Lärmschutz-Verordnung (LSV) den Umgang mit Lärmquellen. Strengere Kontrollen und Strafen für Verstösse könnten die Situation verbessern. Verkehrsplanung kann entscheidend dazu beitragen, Lärm zu reduzieren. Der Ausbau von Tempolimits, Lärmschutzwänden oder autofreien Zonen sind effektive Mittel. Parks, Wälder und andere grüne Zonen wirken wie natürliche Lärmpuffer. Sie bieten Rückzugsorte für Menschen und Tiere und tragen dazu bei, die Geräuschkulisse zu dämpfen. Packen wir es an, denn «Ruhe ist die Quelle jeder grossen Kraft».

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren