Die Natur in die Zivilisation bringen

Städte als grüne Oasen

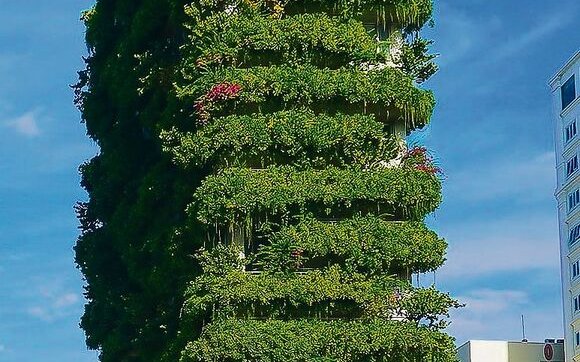

Immer mehr Menschen leben in Städten. Lärm, Betonschluchten, Hochhäuser, das muss nicht sein. Es gibt Möglichkeiten, Städte wohnlicher und grüner zu machen, sodass sich Tiere und Pflanzen ansiedeln. Nicht nur die Landwirtschaft steht in der Pflicht, ökologischer zu werden.

Warum die Stadt zur grünen Oase machen? Sie ist doch für den Menschen da. Ist es nicht eher eine Bankrotterklärung an die Artenvielfalt auf dem Land, wenn für die Biodiversität in der Stadt geworben wird? «Nein, dies zeigt lediglich, dass alle ihre Verantwortung für die Natur begriffen haben, so nun auch die Siedlungsgebiete», sagt Andrea Haslinger, Projektleiterin Schutzgebiete und Naturvielfalt bei Pro Natura, der ältesten Naturschutzorganisation der Schweiz.

Die Geografin setzt sich auch mit den Themen Stadtentwicklung und Ökologie auseinander. Sie stellt klar: «Lange dachte man, dass Siedlung und Natur im Widerspruch stehen.» Heute sei aber klar, dass es Natur in der Siedlung nicht nur gebe, sondern auch brauche. «Gebiete für die Natur sind wichtig, auch wenn klar ist, dass die Stadt primär ein Lebensraum für die Menschen ist. Biodiversität in der Stadt hat aber ihren Platz und muss bei den diversen Nutzungen miteinbezogen werden.»

[IMG 2]

Andrea Haslinger gibt zu bedenken, dass…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 14 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren