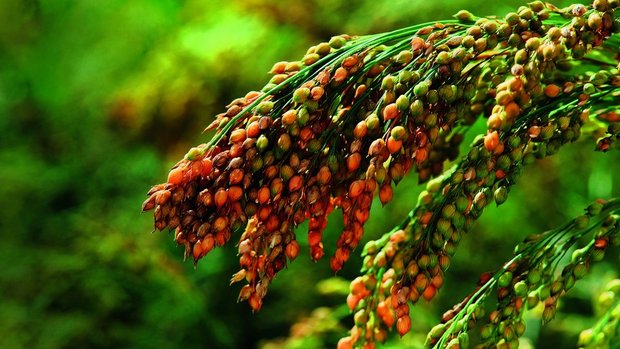

Nachhalziger Baustoff Pilz

Bauen wir bald Häuser aus Pilzen?

Wir sammeln, kochen, essen sie: Doch Pilze – vorausgesetzt es sind die richtigen – machen nicht nur auf dem Teller eine gute Figur, sie könnten für die Zukunft der Menschheit entscheidend sein. Ob als Bau- und Werkstoff, bei der Sanierung verseuchter Böden oder in der Medizin: Pilze verfügen über ein Potenzial, das wir derzeit nur erahnen können.

Er steht Daniel Düsentrieb, der umtriebigen Comicfigur aus dem Hause Disney, in nichts nach, was seine Einfälle und seine Leidenschaft für das, was er tut, anbelangt. Doch im Gegensatz zum zerstreuten Erfinder in Gestalt eines anthromorphen Huhns sind Patrik Mürners Tüfteleien von Erfolg gekrönt. Nicht immer, aber immer öfter. Und sie stossen auf grosse Resonanz: Der 51-jährige Produktdesigner, Mykologe und Gründer von Mycosuisse, dem Kompetenzzentrum für angewandte Mykologie, konnte vor wenigen Monaten den Umweltpreis 2024 der Albert Koechlin Stiftung entgegennehmen. Patrick Mürner leiste einen wichtigen Beitrag hin zu einer umweltbewussten und zukunftsfähigen Gesellschaft, begründete die Stiftung ihren Entscheid.

Nachwachsender, nachhaltiger Baustoff«Pilze können uns Menschen helfen, grosse Probleme zu lösen – gerade in ökologischer Hinsicht», ist Patrik Mürner überzeugt. Er schnappt sich aus einem weitläufigen Regal, auf dem seine jüngsten mykologischen Coups fein säuberlich…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 10 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren