Plastikersatz

Ist Bambus eine nachhaltige Alternative zu Plastik?

Socken, Teller, Zahnbürste – immer mehr Produkte werden heute aus Bambus als Ersatz für Plastik hergestellt. Macht das wirklich Sinn?

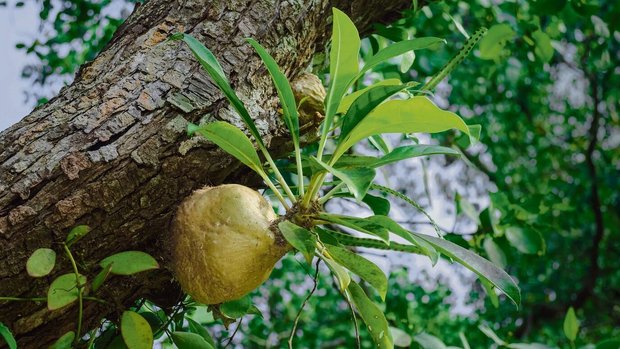

Bambus hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Ersatzmaterial für Plastik entwickelt, vor allem aufgrund seiner schnell nachwachsenden und umweltfreundlichen Eigenschaften. In vielen Bereichen des täglichen Lebens finden sich mittlerweile Produkte aus Bambus, die traditionell aus Plastik hergestellt wurden. Beispielsweise werden Zahnbürsten aus Bambus als Alternative zu den üblichen Plastikmodellen angeboten, was nicht nur für eine Reduzierung des Plastikmülls sorgt, sondern auch eine nachhaltigere Mundhygiene ermöglicht. In der Küche sind Mehrwegbecher, Spiesse, Strohhalme und Brettchen verbreitet, die eine umweltbewusste Alternative zu Einwegplastikgeschirr oder Plastikbrettchen darstellen. Auch im Textilbereich findet Bambus mittlerweile Verwendung, etwa bei der Herstellung vonSocken, wobei die Bambusfasern als Ersatz für synthetische Materialien dienen. Der vielfältige Einsatz von Bambus als Ersatz für Plastik, um den ökologischen Fussabdruck zu reduzieren und…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren