Umweltsünde

Food Waste im Haushalt reduzieren – eine Expertin zeigt wie

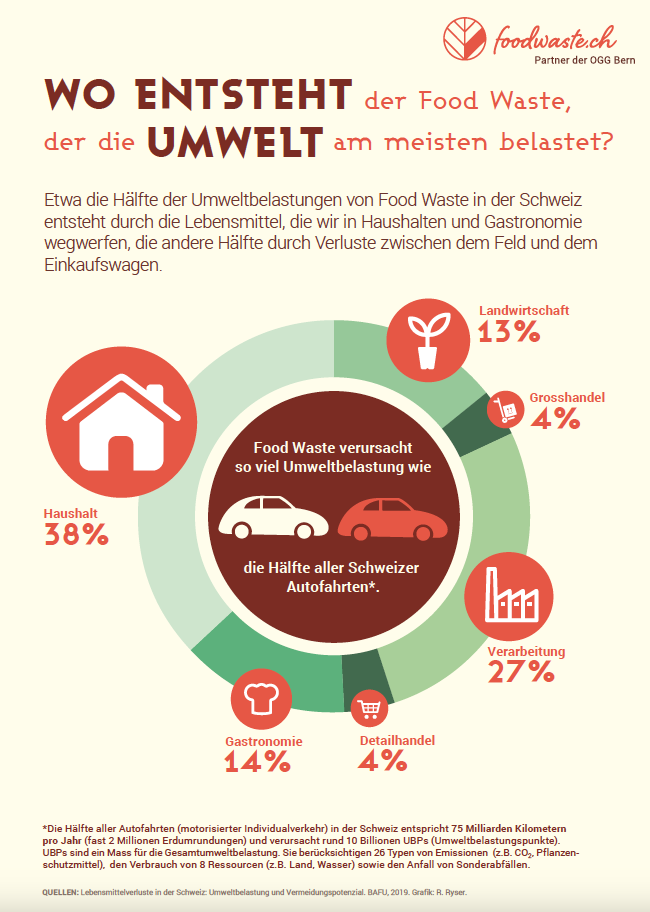

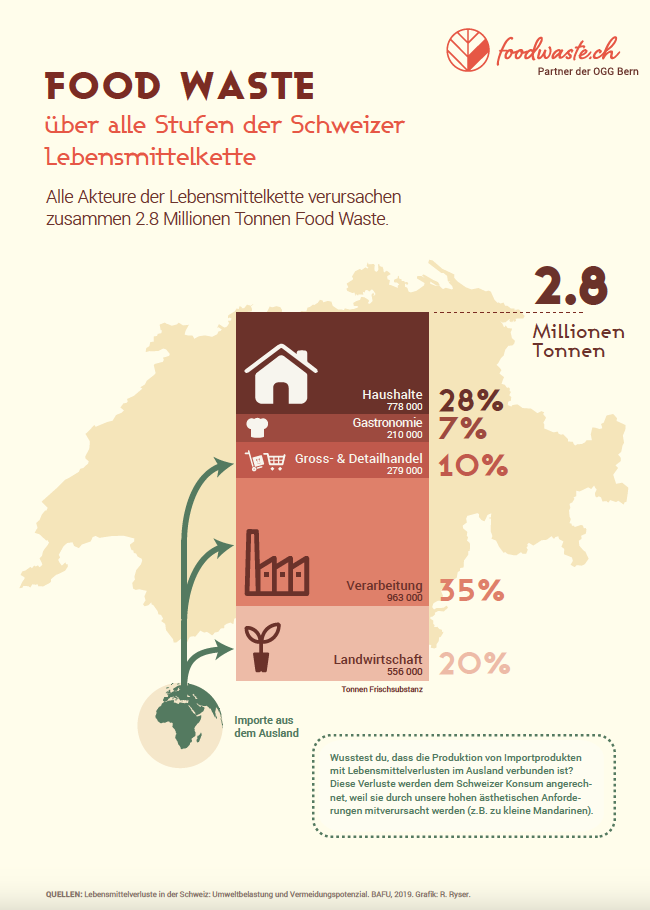

An den Überfluss von perfekten Lebensmitteln hat sich die Gesellschaft gewöhnt: Nur die schönsten Früchte und Gemüse schaffen es in die Läden. Und die vollen Regale im Supermarkt laden ein, mehr zu kaufen als nötig. Ein Grund, dass viele Lebensmittel im Abfall landen und so die Umwelt belasten. Annekathrin Jezler von Foodwaste.ch zeigt am eigenen Beispiel, wie Haushalte Food Waste reduzieren können.

Es ist ein verschneiter Donnerstagmorgen in Burgdorf. In der fast leeren Schmiedegasse warten eine Handvoll Marktstände mit Gebäck, Käse und frischem Gemüse auf Kundschaft. Ihre warmen Lichter und der Geruch von frischen Gipfeli und leckeren Mutschli lockt in der morgendlichen Kälte zum Konsum. «Ich muss mich zusammenreissen, da ich noch nichts zum Frühstück gegessen habe», sagt Annekathrin Jezler und nähert sich dem Stand mit lokalem Käse.

Die 38-jährige Bernerin ist sowohl Hauswirtschaftslehrerin als auch Umweltingenieurin und leitet Food-Waste-Kochkurse bei Foodwaste.ch – einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Bern, die sich der Reduktion von Lebensmittelverschwendung in der Schweiz verschrieben hat. Die Verschwendung entsteht bei Konsumentinnen und Konsumenten aus verschiedenen Gründen: vom Einkauf über die Lagerung bis zur Verwertung der Lebensmittel. Jezler will zeigen, wo die Fallen im Alltag liegen und welches Umdenken notwendig ist, um Food Waste im Alltag zu…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 14 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren