Fressen und gefressen werden

Was der Verlust von Grossraubtieren für die Ökosysteme bedeutet

Es ist ein eingespielter Mechanismus, der für das Funktionieren von verschiedenen Ökosystemen wichtig ist. Die grossen Raubtiere werden jedoch weltweit immer weniger. Wie wirkt sich das auf andere Tier- und Pflanzenarten aus?

Seit Jahrzehnten dezimieren die Menschen die Tierwelt. Mittlerweile stehen weit mehr als die Hälfte der Grossraubtiere auf der Roten Liste. Fehlen die Jäger in der Nahrungskette, wirkt sich das allerdings auf die Bestände der anderen Tier- und Pflanzenarten aus. Daher untersuchte William Ripple von der Oregon State University vor einigen Jahren diese Veränderungen anhand von sieben Grossraubtieren, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren: Löwe, Dingo, Puma, Leopard, Luchs, Wolf und Seeotter.

Sein Fazit: «Wenn wir die grossen Raubtiere sterben lassen, wäre das eine Tragödie. Die Ökosysteme der Erde würden verarmen, die Nahrungsnetze verkrüppeln und der Mensch würde den ökonomischen und ökologischen Nutzen verlieren, den diese Tiere uns bieten.»

So haben sich etwa in Westafrika die Anubispaviane stark vermehrt, da Löwen und Leoparden immer weniger werden. Die Affen sind bei der Auswahl ihrer Nahrung flexibler als die grossen Raubtiere und pflanzen sich daher rascher fort. In vielen Fällen sind das vegetarische Menüs, doch auch vor Eiern, Vögeln, Reptilien, Fischen und anderen Säugetieren machen sie nicht Halt. Neun Antilopenarten sind seither auf dem Rückzug, und auf dem Savannenboden nistende Vögel bringen weniger Küken durch.

Für die Einwohner der umliegenden Dörfer verheisst der Vormarsch der Paviane ebenfalls nichts Gutes. Da die Affen Felder plündern und Vieh reissen, müssen etliche Familien ihre Kinder als Pavian-Wachen abstellen, sodass die Schulbesuchsrate gesunken ist. Zudem leben die Paviane nun dichter zusammen, werden öfter krank und infizieren nicht selten auch die Menschen.

Von Menschen gemacht

Auf der anderen Seite des Erdballs sind es Meeresbewohner, die die Gemüter bewegen: Kuhnasen-Rochen. Bis 2019 waren sie im US-Bundesstaat Maryland die Hauptfiguren in einem als Wettbewerb getarnten Massaker. Mit Pfeil und Bogen bewaffnete Teilnehmer erlegten aus Booten heraus so viele Rochen wie möglich – sogar trächtige Weibchen und Jungtiere. Wer die meisten Knorpelfische zur Strecke brachte, bekam ein Preisgeld. So wurden bei solchen Veranstaltungen zuletzt rund 186 Tonnen Kuhnasen-Rochen pro Jahr gefangen. Wie kam es dazu?

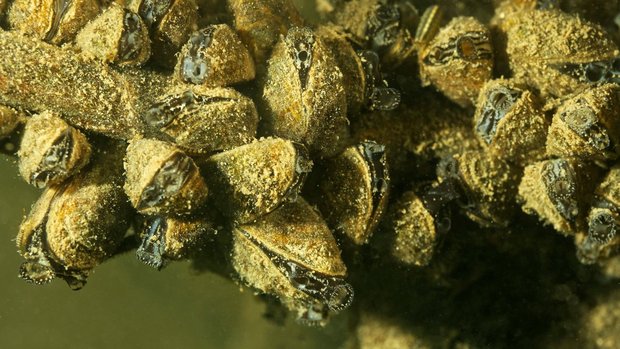

Kuhnasen-Rochen hatten sich seit den 1970er-Jahren explosionsartig vermehrt. Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als 40 Millionen Exemplare zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor der US-Atlantikküste lebten, die jedes Jahr bis zu 840 000 Tonnen Meeresfrüchte vertilgten. Nicht irgendwelche, sondern am liebsten Verkaufsschlager wie Kammmuscheln, Venusmuscheln und Austern.

Kein Wunder, dass die Muschelfischer vielerorts enorme Ertragseinbussen hatten. Das Problem war jedoch hausgemacht. Tiger-, Bullen- und Hammerhaie wurden zuvor so stark bejagt, dass die Bestände massiv geschrumpft waren. Mancherorts gab es einen Rückgang um 95 Prozent. Die Folge? Ihre Beutetiere – wie eben auch die Rochen – konnten sich unbeschwert ausbreiten.

[IMG 2]

Das Grossraubtier, das auch hierzulande die Gemüter bewegt, ist der Wolf. Dieser wird in vielen Gegenden der Welt bejagt, wodurch sich die Zahl der Elche, Hirsche und Rehe erhöht, die wiederum viele Pflanzen fressen. Der Rückzug der Vegetation wirkt sich dann auf Vögel oder kleinere Säugetiere aus.

Als klassisches Beispiel dafür gilt der amerikanische Yellowstone National Park. 1995 kehrten nach fast 70 Jahren Wölfe in den Park zurück. Entgegen allen Befürchtungen, dass sie die dortigen Wapitihirsche ausrotten könnten, haben die Raubtiere das Gegenteil erreicht. Indem sie schwache und kranke Hirsche erlegen, schaffen sie widerstandsfähigere Herden. Normalerweise töten Wölfe vor allem ältere Hirschkühe, da sie am leichtesten zu jagen sind. Ist es aber besonders trocken, sodass Gras, Sträucher und Wildblumen nicht mehr so üppig wachsen, jagen sie vermehrt Stiere.

Diese sind aufgrund des verringerten Nahrungsangebotes eh schon geschwächt. Kommt dann der Herbst, fressen sie kaum noch, sondern konzentrieren sich stattdessen auf ihre Kämpfe um die Hirschkühe. Anstrengungen, die die Stiere auf dem Weg in den Winter noch weiter schwächen. Der schlaue Wolf denkt sich also, lieber einen geschwächten 340-Kilogramm-Stier als eine 200 Kilogramm schwere Hirschkuh jagen.

Was sie nicht wissen, ist, dass sie dadurch den Kühen die Chance geben, sich fortzupflanzen, und somit den Hirschbestand stabil halten. Denn Herden mit einer stabilen Anzahl Wapitiskommen besser mit häufigeren Dürreperioden zurecht. «Fraglich ist aber, ob solche Effekte auch ausserhalb von grossen Nationalparks zu erwarten sind. Einflüsse vom Menschen könnten stärker sein als Effekte von Wölfen auf ihre Beutetiere», so Nina Gerber, Wildtierbiologin bei der Stiftung KORA.

Als die Wölfe im Yellowstone National Park verschwunden waren, schoss die Zahl der Hirsche in die Höhe. Eine Zeitlang wurden die Tiere daher bejagt. Als der Park diese Praxis wieder einstellte, vermehrten sie sich um das Vierfache. Zu viel, vor allem im Winter. Häufig war der Boden zur kalten Jahreszeit von Hunderten Hirschkadavern übersät – die Tiere waren einfach verhungert. Auch die Vegetation veränderte sich. Durch die vielen Paarhufer verringerten sich unter anderen die Uferstreifen der Bäche und die Bäume erreichten kaum mehr ihre volle Grösse, da fast all ihre neuen Sprossen weggefressen wurden. Viele Vögel verloren ihre Nistplätze, wodurch sich ihre Bestände reduzierten.

Flexible Opportunisten

Auch abseits des Parks haben Tiere von der weitgehenden Ausrottung der Wölfe im Westen Nordamerikas profitiert, wie Wissenschaftler William Ripple anhand von Kojoten verdeutlicht. Ähnlich wie Paviane sind diese Tiere anpassungsfähig und beim Fressen nicht wählerisch. Zudem können sie durch grosse Würfe die Verluste in ihren Beständen schnell wieder ausgleichen und wandern dann wieder in unbesetzte Gebiete ein. Eine erfolgreiche Taktik. Trotz intensiver Bejagung leben heute allein in den elf westlichen Bundesstaaten der USA rund eine Million Kojoten.

Diese mittelgrossen Raubtiere werden sogar unbeabsichtigt zum Naturschützer, indem sie Füchse, Dachse und verwilderte Katzen in Schach halten. Zumindest laut mehreren Untersuchungen, die sich mit dem Beifusshuhn auseinandersetzen. Dieses ernährt sich fast ausschliesslich von Beifussblättern, brütet auch unter diesen Pflanzen und ist trotz intensiver Schutzbemühungen vom Aussterben bedroht.

Lange stand der Kojote als Verursacher in Verdacht, doch das Gegenteil scheint der Fall. Durch sein Jagdverhalten scheint er Beifusshühner sogar zu schützen, da er die Tiere frisst, die sich sonst die Eier und Küken schmecken lassen. Zum anderen erbeuten Kojoten zahlreiche Hasen und dezimieren damit nicht nur den Fressfeind Nummer eins der Hühner, sondern auch die Beute von Steinadlern, die wiederum zu den grössten Feinden der erwachsenen Beifusshühner zählen.

Ob es um Löwen in Afrika geht, um Wölfe in Nordamerika und Europa oder um Haie in den unterschiedlichsten Teilen der Welt, es braucht noch weitere Untersuchungen, um zu einem eindeutigen Ergebnis zu gelangen. Dennoch deutet bereits jetzt vieles darauf hin: Grosse Raubtiere scheinen einen positiven Einfluss auf den Klimawandel zu haben, indem sie Pflanzenfresser im Zaum halten, sodass die Vegetation besser gedeihen und Kohlendioxid einlagern kann. Keine schlechte Daseinsberechtigung.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren