Neophyten

In Schweizer Wäldern liegt Japan in Gehdistanz

Knapp 60 invasive Neophyten zählt die Schweizer Flora. Da ist es nicht schwierig, der einen oder anderen gebietsfremden Pflanze zu begegnen, wie ein Waldbesuch mit einem Experten zeigt.

Erwin Jörg befasst sich seit über 15 Jahren mit Pflanzen aus Asien, Amerika und Afrika. Um sie zu erforschen, muss der promovierte Biologe jedoch weder Europa noch die Schweiz verlassen. Seine Forschungsobjekte haben sich nämlich längst in der Schweiz niedergelassen und sich hier als sogenannte invasive Neophyten ausgebreitet.

Als Neophyten gelten gebietsfremde Pflanzenarten, die nach dem Jahr 1500 absichtlich oder unabsichtlich eingeführt wurden und sich wildlebend etabliert haben. In der Schweiz sind dies zirka 500 bis 600 Pflanzen. Die Mehrheit von ihnen hat sich gut in unsere Umwelt integriert und die heimische Flora bereichert wie zum Beispiel die Rosskastanie oder das Kleine Springkraut. Rund zehn Prozent aller gebietsfremden Pflanzenarten in der Schweiz breiten sich jedoch so stark und rasch aus, dass sie Schäden anrichten. Sie bezeichnet man als invasive Neophyten.

Mit ihnen hat sich Erwin Jörg als Mitarbeiter der Abteilung Naturförderung des Kantons Bern bis zu seiner Pensionierung vor drei Monaten in zahlreichen kantonalen und schweizerischen Gremien befasst sowie Ausbildungskurse und Vorträge zum Thema gehalten. Doch auch im Ruhestand muss Jörg nicht in die Ferne schweifen, um invasive Neophyten zu entdecken: Sein langjähriges Forschungsobjekt liegt quasi vor seiner Haustür in Sursee LU, wo er seit sieben Jahren wohnt.

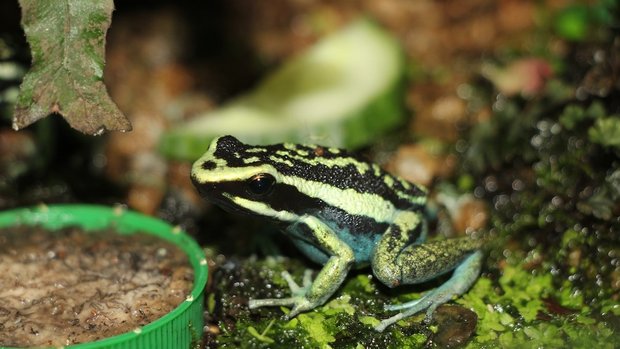

[IMG 2]

Gefährliches wird weiterhin verkauft

Schon nach wenigen Schritten im Soorsiwald wird Jörg fündig. Am schmalen Waldweg blitzen glänzende Blätter hervor: Mehrere mannshohe Sträucher des Kirschlorbeers (Prunus laurocerasus) haben sich im Dickicht des Waldes eingenistet. «Der aus Asien stammende, immergrüne Strauch mit glänzenden, lederartigen Blättern und weis-sen Blüten kann bis zu acht Meter hoch werden», erklärt Jörg. Wie die meisten Neophyten wurde auch der Kirschlorbeer wegen seiner Optik eingeführt und seither häufig als Hecken- und Zierpflanze angepflanzt – so auch in einer Siedlung ganz in der Nähe. «Durch illegale Entsorgung von Gartenmaterial gelangt der Kirschlorbeer in die freie Natur», erklärt Jörg. «Ausserdem fressen Vögel gerne seine Kirschen und verbreiten so die Samen.»

Da er sich stark ausbreitet und neben den schwarzen Kirschen die ganze Pflanze hochgiftig ist, befindet sich der Kirschlorbeer zusammen mit 39 weiteren invasiven Neophyten auf der von einer Expertengruppe unter der Leitung der Stiftung Info Flora erarbeiteten «schwarzen Liste». Sie beinhaltet invasive Neophyten, bei denen ein hohes Ausbreitungspotenzial in der Schweiz gegeben oder zu erwarten ist und der Schaden in den Bereichen Biodiversität, Gesundheit oder Ökonomie erwiesen und hoch ist. 16 Neophyten stehen ausserdem auf der sogenannten «Watch List». Sie weisen ein mittleres bis hohes Ausbreitungspotenzial auf und müssen beobachtet werden.

[IMG 3]

Das Vorkommen und die Ausbreitung invasiver Neophyten sollen verhindert werden. Wieso aber werden Arten, die auf der schwarzen Liste stehen und nachweislich invasiv sind, wie etwa der Sommerflieder (Buddleja davidii) oder auch der giftige Kirschlorbeer, in Gärtnereien immer noch verkauft? Das sei zwar absurd und unverständlich, sagt Jörg, habe aber mit dem lediglich empfehlenden Charakter der schwarzen Liste zu tun. Und damit, dass sich die Gärtnereien bei der Vernehmlassung zur Freisetzungsverordnung (FrSV) erfolgreich für ihre meistverkauften Pflanzen eingesetzt hätten. Die Verordnung verbietet seit 2008 für nur elf der invasiven Neophyten (siehe Text Seite 14) auf der schwarzen Liste jeglichen Umgang wie etwa deren Verkauf, Pflege und illegale Entsorgung.

[IMG 4]

Unscheinbare Gefahr unter der Erde

Einer dieser invasiven Neophyten auf der schwarzen Liste, der im Gegensatz zum Kirschlorbeer gemäss FrSV verboten ist, ist der Japanische Staudenknöterich (Reynoutria japonica). Auch ihn muss man im Soorsiwald nicht lange suchen. Keine 50 Meter von der Hauptstrasse entfernt spriesst er am Wegrand inmitten von Brennesseln aus dem feuchten Boden. Noch reicht die Pflanze den Spaziergängern kaum bis zum Knie. «Sie kann aber bis zu drei Meter hoch werden und andere Pflanzen verdrängen», sagt Jörg. Und auch wenn der Staudenknöterich an der Oberfläche unscheinbar wirkt – eine weitere Gefahr lauert im Untergrund: Seine Wurzeln können bis zu drei Meter tief in den Boden wachsen und überwintern, während die sichtbare Pflanze an der Oberfläche abfriert.

Gemäss der Invasiv-App, bei der Funde invasiver Neophyten in einer Karte angeschaut und eingetragen werden können, ist der Japanische Staudenknöterich an diesem Standort tatsächlich kein Unbekannter. Die erste Beobachtung liegt fast sieben Jahre zurück, eine Bekämpfung ist nicht dokumentiert. Wieso lässt man ihn hier gewähren? Das sei immer auch eine Frage der Ressourcen, erklärt Jörg. Staudenknöteriche gehören zu den invasiven Neophyten, die am schwierigsten zu bekämpfen sind. Herbizide sind im Wald verboten, und die

Pflanze würde selbst bei kleinsten Wurzelresten im Boden wieder ausschlagen. «Man müsste also mit einem Bagger auffahren und den Knöterich samt Wurzelwerk grossflächig ausgraben», sagt Jörg. Da stelle sich die Frage, wie dringlich dies sei. «Hier scheint der Staudenknöterich keine anderen gefährdeten Pflanzen zu verdrängen. Der dafür nötige Riesenaufwand, ihn zu bekämpfen, wäre meines Erachtens unverhältnismässig.»

Und auch wenn der Japanische Staudenknöterich gemäss FrSV verboten ist, so ist seine Bekämpfung nicht verpflichtend. Das könnte sich jedoch demnächst ändern – mit einer Revision des Umweltschutzgesetzes, die der Bund im Mai 2019 vorgeschlagen hat. Zwar werden die Kantone in der Freisetzungsverordnung in allgemeiner Art mit der Bekämpfung der verbotenen elf invasiven Neophyten beauftragt. Diese Bestimmung habe sich jedoch als ungenügend erwiesen, ist im Bericht des Bundes zu lesen.

[IMG 5]

So habe sich gezeigt, dass die Kantone aufgrund der sehr offen gehaltenen Norm Bekämpfungsmassnahmen in vielen Fällen nur vereinzelt durchführen. Ausserdem fehle die Rechtsgrundlage, um Grundeigentümer wie Wald- und Gartenbesitzer zur Bekämpfung invasiver Neophyten verpflichten zu können. Mit einer Gesetzesrevision soll es möglich werden, invasive gebietsfremde Arten auch ausserhalb von Landwirtschaftsflächen und Wald besser zu bekämpfen. So sollen neu auch Privatpersonen dabei mithelfen, bestimmte Arten von ihren Grundstücken fernzuhalten. Welche invasiven Neophyten dann bekämpft werden müssen, soll auf Verordnungsebene neu beurteilt werden.

Pragmatismus ist gefragt

Bis letzten September konnten sich Kantone, Parteien und Verbände im Rahmen einer Vernehmlassung zur Vorlage äussern. Die umfangreichen Stellungnahmen werden derzeit ausgewertet und es werde geprüft, ob Anpassungen an der Vorlage vorzunehmen wären, heisst es auf Anfrage beim Bundesamt für Umwelt. Aufgrund der derzeit Corona-Lage könne noch keine Angabe über den Zeitplan und zum weiteren Vorgehen gemacht werden. Klar ist hingegen, dass das Gesetz dem fakultativen Referendum untersteht.

Jörg befürwortet die vom Bund angestrebte Revision des Umweltschutzgesetzes. «Dann hätte man endlich ein griffiges Gesetz, um die Bekämpfungspflicht durchsetzen zu können.» Das bedeute seiner Meinung nach jedoch nicht, dass alle invasiven Neophyten überall bekämpft werden müssen. «Das wäre angesichts der ungeheuren Kosten wohl auch gar nicht machbar.» So könne man gerade den am weitesten verbreiteten invasiven Neophyten, die Kanadische Goldrute (Solidago canadensis), wohl gar nicht mehr überall bekämpfen.

[IMG 6]

Jörg plädiert daher für einen pragmatischen Umgang mit invasiven Neophyten. Bei der Abteilung Naturförderung des Kantons Bern beschränke man sich beispielsweise auf Schutzgebiete. «Ich gehe davon aus, dass das auch so sein wird, wenn eine Bekämpfungspflicht besteht. Dass man sich auf Gebiete beschränkt, die wertvoll sind oder in denen seltene Arten wachsen.»

Neophyten können durchaus auch eine Bereicherung sein, sagt Jörg. So könne etwa die Goldrute auch eine willkommene Nektarquelle für Insekten sein. «Vorausgesetzt natürlich, sie macht keine dichten Bestände.» Ob dies auch rund um den an den Soorsiwald angrenzenden Mauensee der Fall ist, wo im vergangenen Jahr Kanadische Goldruten gesichtet wurden, wird sich zeigen. Noch sind die Pflanzen zu klein, die charakteristischen gelben Blüten nicht zu sehen. Erwin Jörg wird sie auch im Ruhestand weiter beobachten – befinden sich Kanada und Japan doch quasi vor seiner Haustür.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren