Jenseits der Heteronormativität

Schwule Giraffen, lesbische Vögel, intersexuelle Amphibien: LGBTQ+ im Tierreich

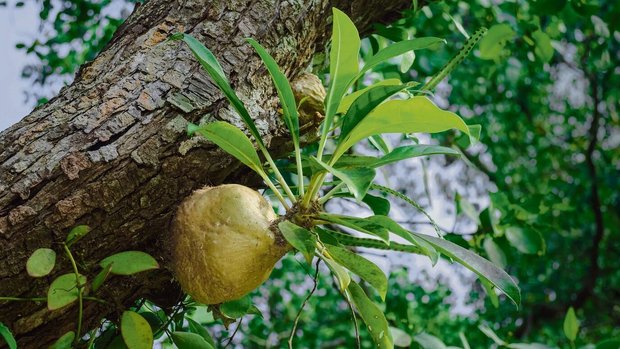

Längst ist bekannt, dass viele Tierarten vom klassischen Männchen-Weibchen-Bild abweichen. Die zahlreichen Beispiele intergeschlechtlicher oder homosexueller Tiere zeigen die Vielfalt der Natur jenseits politischer Diskussionen.

Noch immer werden Homosexualität, Transidentität und andere Abweichungen vom heteronormativen Bild über Sexualität und Geschlechter als «unnatürlich» angesehen und im Zweifelsfall mit vermeintlich wissenschaftlichen Fakten versucht, wegzuerklären. Dabei ist die Biologie komplexer, als man ahnen mag, und verläuft nicht selten ausserhalb der steifen Kategorien von Männchen und Weibchen. Längst ist bekannt, dass rund 1500 der bekannten Tierarten homosexuelles Verhalten in irgendeiner Form zeigen und es zahlreiche Organismen mit weit mehr als nur zwei biologischen Geschlechtern gibt. Das neue Buch «Queer – Sex und Geschlecht in der Welt der Tiere und Pflanzen» liefert spannende Beispiele aus der schier unendlichen Vielfalt der Natur jenseits von traditionellen männlichen und weiblichen Rollen.

So ist schon die Definition von Geschlecht im Sinne der physischen, hormonellen und genetischen Merkmale nicht immer eindeutig. Typischerweise werden Individuen als «weiblich» definiert, welche die…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 7 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren