Abstimmungen

Agrarinitiativen: Zwei Landwirte, zwei Meinungen

Bio-Landwirt David Jacobsen ist ein Befürworter der beiden Agrarinitiativen, Obstbauer Andy Steinacher ist dagegen. In zwei Porträts erzählen sie von ihren Gründen.

Eine Fahrt durchs zürcherische Weinland. An vielen Ställen hängen Flaggen mit der Parole «2 × Nein zu den extremen Agrarinitiativen». Am 13. Juni entscheiden die Schweizer Stimmbürger an der Urne über die Trinkwasser- und die Pestizidinitiative ab. Die Emotionen kochen im Abstimmungskampf – auch unter den Bauern brodelt es.

«Wir sind wie eine Insel in der Region, in der viele Bauern gegen die Initiativen sind. Bei uns heisst es hingegen: 2 × Ja für das Anliegen», sagt David Jacobsen. Er ist Gemüsebauer und einer der Co-Leiter des rund 125 Hektaren grossen Bauernbetriebes Gut Rheinau ZH. Hier setzt eine Gemeinschaft von Landwirten auf bio-dynamische Landwirtschaft. Sie produzieren Getreide, Milch, Fleisch, Gemüse, Honig, Kartoffeln, Hochstammobst, Wein und Spirituosen, Saatgut für Getreide und Gemüse. Auf dem Betrieb, vom Kanton Zürich gepachtet, werden regelmässig externe Forschungen zu Pflanzproduktion oder Boden- und Landschaftspflege gemacht.

Im Hintergrund hängt am Stall ein Banner mit der Aufschrift: «Essen ist politisch.» Diese Aussage treffe genau den Kern der beiden Initiativen sagt Jacobsen. «Wir Bauern sind schon lange nicht mehr unabhängig. Wir produzieren für einen Markt, der gar nicht rentabel ist. Damit wir trotzdem verdienen, erhalten wir Direktzahlungen», sagt der 35-Jährige. Das System fördere die Ressourcen verbrauchende Landwirtschaft: Die an die Bauern bezahlten Preise für die Produktion von Fleisch oder Milch seien so tief, dass vor allem auf Masse gesetzt werde, um etwas zu verdienen. «Deshalb braucht es in der konventionellen Landwirtschaft viele Pestizide, um die Erntemengen zu garantieren. Die Folge: Die Gifte landen in den Gewässern.»

Noch immer zu viele Pestizide

Auch hier bei ihnen fände man im Boden giftige Rückstände, zum Beispiel des Pestizids DDT aus der Zeit, bevor auf bio-dynamisch umgestellt wurde. «Die Landwirte verspritzen heute noch zu viel Pestizide», stellt Jacobsen klar. «Dabei werden aber nicht nur die Schädlinge, sondern auch die Nützlinge beseitigt.» Ist er also gegen den Einsatz von synthetischen Pestiziden, wie es die Pestizidinitiative verlangt? «Ja klar. Wir Bio-Bauern dürfen solche Mittel gar nicht einsetzen. Bio muss zum Minimalstandard werden.» Die intensive Landwirtschaft mit ihrem hohen Einsatz an Pestiziden, Kunstdüngern und importierten Futtermitteln sei nicht nachhaltig.

Anders als viele Bauern in der konventionellen Landwirtschaft kann Jacobsen bei seiner Arbeit fast auf externe Dünger verzichten. Er bewirtschaftet ein fünf Hektaren grosses Feingemüsefeld: Hier wachsen Salate, Zwiebeln, Lauch und vieles mehr. «Dünger sorgen für Stickstoff, das fürs Wachstum entscheidend ist. Ich kann diesen Stickstoff auch natürlich herstellen – durch den Klee, den ich für den Bodenschutz anbaue.» Mit der Fotosynthese des Sonnenlichts entsteht Zucker mit welchem der Klee Bakterien füttert, die dafür dem Klee Luftstickstoff aus der Luft entziehen. Zudem sorgen die Mineralien in einem lebendigen Boden von selbst für beste Bedingungen.

Die Menschen wollen längerfristig nicht für Produkte zahlen, die gleichzeitig ihre Welt zerstören.

David Jacobsen

Bio-Gemüsebauer

«Auch ich wäre nicht froh darüber, auf Direktzahlungen zu verzichten. Am Gesamtumsatz machen Direktzahlungen bei uns neun Prozent aus, was rund 250'000 Franken entspricht», sagt Jacobsen. Die Forderung der Trinkwasserinitiative: Direktzahlungen sollen nur noch jene Bauern erhalten, die keine chemisch-synthetischen Pestizide einsetzen und einen Tierbestand halten, der mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann. Das heisst: Der Zukauf von Futter wäre verboten, um Direktzahlungen zu beziehen.

Es braucht mehrere Standbeine

Was sollen denn Berufskollegen machen, die nicht nach bio arbeiten und auf Import von Futtermittel angewiesen sind? «In der Landwirtschaft müssen wir langfristig grundlegend umdenken», sagt Jacobsen. Klar: Wer bisher einen grossen Saumastbetrieb habe und wegen der Anzahl Tiere eben viel Futter brauche, müsste sich nach Annahme der Trinkwasserinitiative einschränken. «Der kann dann nicht nur mit Schweinen sein Geld machen. Es braucht mehrere Standbeine. Die exzessive Landwirtschaft muss aufgebrochen werden.»

Die Bauern müssten wieder über den Preis der Produkte bezahlt werden und nicht wie bisher über ihre unrentablen Leistungen, die dann mit Direktzahlungen abgegolten werden müssen. «Das ist doch frustrierend. Wir sind sozusagen nur Subventionsempfänger und Hilfsarbeitskräfte des Ganzen vor- und nachgelagerten Handels und der Industrie», sagt Jacobsen. «Aufgesetzt wird dies mithilfe des Staates, der SVP und des Bauernverbandes.» Das bedeutet für Jacobsen: Die Konsumenten müssen faire Preise zahlen. «Es kann auch nicht sein, dass die Grossverteiler Billigprodukte-Linien anbieten und so Produkte zu Tiefpreisen unter ihrem wahren Entstehungspreis verramschen», betont Jacobsen.

Der Landwirt hat diesbezüglich eine klare Meinung: «Kunden haben für die Kaufentscheidung zu wenig Informationen, wenn wir nur auf den Preis im Laden schauen.» Ein Kopfsalat für einen Franken koste in Wirklichkeit viel mehr – 2.50 oder 3 Franken. Geerntet würden diese von Billiglöhnern, die auf Sozialhilfe angewiesen seien. Der Transport auf der Strasse verursache ebenfalls Kosten und auch die Beseitigung der im Gewässer entdeckten Pestizide und Nährstoffe nochmals. Der Preis wird durch Direktzahlungen, also Steuergelder, gestützt. Diese versteckten Kosten zahlten die Konsumenten durch die Hintertüre unbewusst mit.

Die Angst vom Verband Bio Suisse ist es, dass bei einem Ja zur Trinkwasserinitiative der Markt von Bio-Produkten über-schwemmt werde, was die Preise senken würden. Die Folge: Bio-Bauern würden weniger verdienen. Die Gegner der Trinkwasserinitiative erwarten einen anderen Effekt bei heimischen Produkten: Viele Bauern würden wegen der Auflagen nicht mehr produzieren, wodurch die Inlandproduktion sinke. Wegen des verknappten Angebots würden die Preise für Schweizer Produkte in die Höhe schnellen. Zusätzlich würde der Import an billigeren Produkten aus dem Ausland zunehmen.

«Das stimmt auf beiden Seiten. Die Bauern fordern seit Jahren, dass ihre Produkte höhere Preise erzielen. Das wäre nun der Fall», sagt Jacobsen. Für ihn ist klar: «Es gibt nur eine Lösung: Der Konsument muss sich bei jedem Kauf auch Gedanken machen können, was er damit auslöst.»

Direktzahlungen umlenken

Es sei aber heute schon so, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten steige und man bereit sei, dafür mehr zu bezahlen. «Gesundes Essen muss für alle erschwinglich sein. Deshalb könnte der Staat Bedürftigen, die sich das nicht leisten könnten, mit Unterstützungsgeldern unter die Arme greifen.» Umgekehrt könnte man die Direktzahlungen umbauen: Da der Bauer in einem angepassten System sein Einkommen über den Preis am Markt erreiche, könnten die Direktzahlungen als Subvention in neue Kanäle fliessen. Auch in Forschung für nachhaltige Landwirtschaft.

David Jacobsen, der früher als Basketball-Co-Trainer bei den Schweizer Nationalmannschaften gearbeitet hat und später die bio-dynamische Ausbildung Schweiz absolviert hat, weiss – das ist ein neuer Ansatz, der Zeit braucht. Bei der Annahme der Trinkwasserinitiative sei ja auch eine achtjährige Übergangsfrist eingeplant. «Wir müssen umplanen. Die Menschen wollen längerfristig nicht für Produkte zahlen, die gleichzeitig ihre Welt zerstören. Und auch die Grosskonzerne haben erkannt, dass gesunde Böden die wichtigsten Ressourcen sind für ihre Produkte.

[IMG 2]

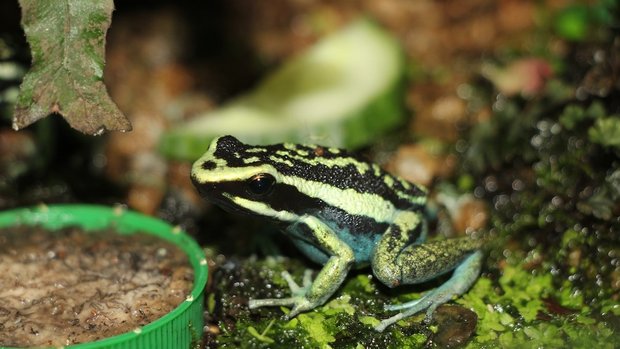

Wenn die beiden Initiativen angenommen werden, ist die Natur die Verliererin. Das sagt Landwirt Andy Steinacher, der in Schupfart AG auf seinem 42 Hektar grossen Hof neben Vieh, Ackerbau und ökologischen Biodiversitäts-Projekten vor allem auf Obstbau setzt. Das klingt paradox – wollen doch die Trinkwasser- und Pestizidinitiative genau der Natur was Gutes tun. Die Trinkwasserinitiative verlangt, dass nur noch die Bauern Direktzahlungen erhalten, die keine Pestizide einsetzen.

«Ich spritze heute schon nur so viel wie nötig und nicht einfach drauflos. Denn der Einsatz von Pestiziden kostet viel Geld», sagt Steinacher, der beim Verband der Aargauer Obstproduzenten als Präsident amtet. Zudem sitzt der 58-Jährige als SVP-Grossrat im Parlament des Kantons Aargau.

Auf dem Land von Steinacher stehen rund 3500 Kirschen-, Apfel-, Zwetschen- oder Aprikosenbäume, die nach konventioneller Art genutzt werden. Heisst: Es werden Fungizide versprüht. «Wir haben den Einsatz aber bereits massiv gesenkt, zudem verwenden wir zu 50 Prozent schon biologische Mittel», betont Steinacher. Die Niederstamm-Kirschbäume stehen während zwei Monaten sozusagen unter einem Plastikzelt: Das schützt vor Regen, der die Kirschen sonst platzen lässt, und verhindert anfällige Fäulnis.

Hochstämmer sind nicht lukrativ

Gegen Schädlinge, wie die Essigfliege wird die Anlage mit Insektennetzen voll zugemacht, so kann Steinacher den Einsatz von Insektiziden fast vermeiden. Zudem setzt Andy Steinacher auf die biologische Verwirrungstechnik, bei den Pflaumenwickler-Männchen. Diese werden mit Duftstoffen so verwirrt, dass sie die Weibchen nicht finden und sich nicht mit ihnen paaren, somit die Zwetschgen wurmfrei bleiben.

Und wieso ist jetzt seiner Meinung nach die Natur die grosse Verliererin bei einem Ja zu den Agrarinitiativen? Er habe auf seinem Hof noch 185 Obst-Hochstammbäume. Gemäss Trinkwasserinitiative bekommt Steinacher keine Direktzahlungen, wenn er Pestizide einsetzt. «Die Direktzahlungen machen beim Obstbau eher wenig aus», daher würde Steinacher auf die Direktzahlungen verzichten.

Die Konsequenz: Er würde die Hochstämme nicht mehr pflegen, die dann mit der Zeit, der Natur überlassen, umfallen würden. «Damit geht sehr viel Biodiversität verloren. Speziell die Hochstämme bieten Vögeln und Insekten wichtigen Lebensraum.» Das Betreiben der Hochstämmer sei kein lukratives Geschäft: Für die Bäume erhält er zwar eine kleine Summe über die Direktzahlungen. «Aber es geht um viel Herzblut. Nur wenn man Fan dieser alten Bäume ist, tut man sich die viele Arbeit überhaupt an.

Nicht jeder kann auf Bio umstellen

Nur wenige Kunden kaufen jedoch Hochstamm-Kirschen. Die Grossverteiler haben die Hochstamm-Kirschen ausgelistet: weil zu klein und zu weich. Auch die vielen Hektaren an Blumenwiesen gingen verloren, «denn ohne Direktzahlungen kann ich mir diese schönen Naturelemente schlicht nicht mehr leisten», betont Steinacher.

Direktzahlungen erhält Steinacher vor allem für seine ökologischen Leistungen: Auf seinem Land gibt es 1,5 Kilometer Hecken, Magerwiesen und Biodiversitätsflächen. «Das würde ich dann aufgeben müssen. Ich würde dann mehr intensivieren, um die Verluste auszugleichen, und auf diesem Land auch Mais anbauen, um Futter für meine Tiere zu haben», erklärt Steinacher. Bisher kauft er jeweils noch Gras von Bauern-Kollegen zu, was aber gemäss Trinkwasserinitiative nicht mehr erlaubt wäre. Denn es dürfen auf dem Betrieb nur so viele Tiere gehalten werden, die mit dem auf dem Hof produzierten Futter ernährt werden können. Für Steinacher ist also klar: Wertvolle Natur ginge wegen den Initiativen verloren.

Alle Konsumentinnen und Konsumenten sprechen immer von Bio und Nachhaltigkeit. Im Laden kaufen sie aber die grössten und billigsten Früchte, die ausschliesslich mit aufwendigem Pflanzenschutz produziert werden.

Andy Steinacher

Obstbauer

Wieso stellt er seinen Betrieb eigentlich nicht auf Bio um? Der Absatzmarkt in der Schweiz an Bio-Produkten betrage nur rund elf Prozent. Bei einem zweifachen Ja zu den Initiativen müssten faktisch alle auf Biostandard umstellen, obwohl der Markt das gar nicht hergebe. «Wer würde dann meine Bio-Kirschen kaufen? Ich kann es mir nicht leisten, Bio zu produzieren, das dann niemand kauft.» Die Folge: Die Preise würden für die Bauern sinken. Der Kunde könnte zudem nur noch Bio einkaufen: «Das wäre eine zu grosse Bevormundung – schliesslich sollten wir frei entscheiden könne, was wir essen sollen», sagt Steinacher. «Die Lebensmittelpreise würden um 40 Prozent steigen, zusätzlich würde der Einkaufstourismus stark zunehmen. Die Kunden fahren dann halt nach Deutschland zum Einkaufen.» Ob das dann ökologisch sei, glaube er eher nicht.

In der «Chriesi»-Saison ernten Steinachers bis rund zwei Tonnen Tafelkirschen pro Tag. Bei einer so grossen Menge braucht er einen Grossabnehmer. «Wir haben auch einen Hofladen zur Selbstvermarktung. Um meine zwei Tonnen Chriesi alleine im Hofladen verkaufen zu könne, bräuchte ich bis 2000 Kunden am Tag. Das ist unrealistisch.» Er habe von Anfang an für Grosshändler produziert. «Wäre ich 15 Jahre jünger, würde ich vielleicht die Direktvermarktung selber in die Hand nehmen. Ich müsste dazu aber ein Vertriebsnetz in Basel und Zürich schaffen. Doch das kostet alles Geld und Energie.»

Rabattschlacht mit seinen Kirschen

Die Kirschen vom Hof der Steinachers kauft die Agrargenossenschaft Fenaco, zu der auch die Marke Landi gehört. Fenaco wiederum verkauft die Ware an die Grosshändler wie Coop und Migros, die den grössten Teil der Marge abschöpfen. Die Steinachers erhalten für Ihre Kirschen keinen Fixpreis, sondern werden nach Verlauf der Saison mit einem Durchschnittspreis entlöhnt. Der liegt für ein Kilogramm bei rund 5.60 Franken. Coop und Migros verkaufen die Kirschen dann zu einem Kilopreis bis zu 22 Franken. In den Ladenregalen gibt es immer wieder Rabattschlachten um die Kirschen: Ein Pfund wird dann zu 6.50 Franken verkauft. «Das schmerzt. Unsere Früchte werden dann verscherbelt und wir müssen die Aktionen mitfinanzieren. Das kann nicht sein. Lebensmittel müssen einen gewissen Wert haben. Das müssten die Kunden längerfristig auch lernen.»

Stichwort Kunden. Die sind der entscheidende Faktor. «Wir produzieren für die Bedürfnisse des Marktes», erklärt der Landwirt. Vor dem Laden seien 60 Prozent der Kunden bei Umfragen klar dafür, teurere Bio-Produkte zu kaufen. Im Laden sieht es dann aber ganz anders aus. Dort sei der Preis entscheidend. «Die Kunden greifen zum günstigeren Produkt, nämlich den konventionell produzierten Kirschen.» Steinacher stört sich daher an der Doppelmoral vieler Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz. «Alle Konsumentinnen und Konsumenten sprechen immer von Bio und Nachhaltigkeit.» Im Laden kauften sie aber zielgerichtet die grössten und billigsten Früchte, die eben gerade ausschliesslich mit aufwendigem Pflanzenschutz produziert seien.

Vernünftige Agrarinitiative wichtig

Und auch die Grosshändler wie Coop und Migros machten knallharte Ansagen. Sie bestimmen, was verkauft wird. Schöne Farbe und pralle Grösse der Kirschen sowie null Fäulnis oder Würmer: Das sind die strikten Vorgaben des Handels. «Das kann ich nur mit einem gewissen Einsatz an Pestiziden garantieren», sagt Andy Steinacher.

Die Grosshändler verkauften bei den Äpfeln vor allem die Sorte «Gala», die schöne, rote Früchte hervorbringt. «Es gebe Alternativen wie beispielsweise die robustere Sorte Topas. Sie bräuchten deutlich weniger Pestizide. Sie sehen aber nicht so schön rot aus, weshalb der Handel und die Kunden sie nicht wollen», erklärt Andy Steinacher. Sein Fazit: «Eine vernünftige Agrarpolitik, die sich ständig bessert, nützt der Natur mehr, als die extremen Agrarinitiativen.»

Wie stehen Sie zu den beiden Initiativen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren