Bauen von Teichanlagen

Karpfen für die Artenvielfalt

Fische sind eigentlich die grossen Feinde von Insekten- und Amphibienlarven. Im Rottal helfen sie aber, die Natur aufleben zu lassen. Vor allem, weil hier nur dank ihnen viele neue Teiche entstehen.

Mönche seien es gewesen, die ihn auf die Idee gebracht hätten, erklärt Manfred Steffen. Während er spricht, steuert er mit seinem weissen Suzuki über die Landstrasse im Grenzgebiet zwischen den Kantonen Bern, Luzern und Aargau. Am Rückspiegel baumelt ein kleiner Plüschfisch, der in jede Kurve liegt. Vorne taucht das Kloster St. Urban aus der hügeligen Landschaft auf. Mit seinen hohen Türmen und der weissen Fassade wirkt es etwas gar imposant für das ländliche Idyll. «Die Zisterziensermönche lebten nach strengen Ordensregeln», erklärt Steffen. «Mit Ausnahme von Vögeln durften sie kein Fleisch von warmblütigen Tieren essen, und zwar nicht nur zur Fastenzeit.» Also setzten sie auf Fisch.

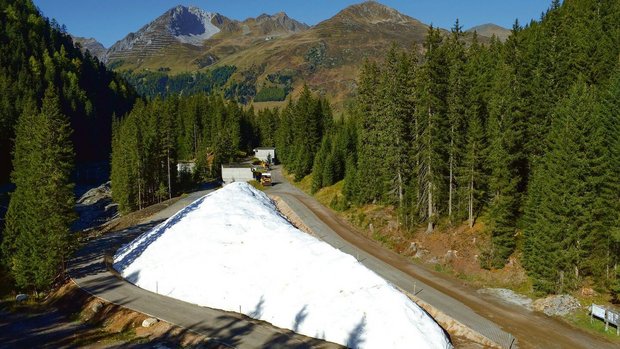

Rund um das Kloster habe es damals grosse Teichanlagen gegeben. Karpfenzuchten, die dem leiblichen Wohl der Ordensbrüder dienten. Doch die Regeln im Kloster wurden mit der Zeit gelockert, die meisten Teiche verschwanden mit dessen Aufhebung 1848. Ab und an ist heute noch ein alter Damm zu sehen. «Ich…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 8 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren