Astronomie

Nachgebildete Kometen lüften Jahrzehnte altes Rätsel

Kometen brachten wohl viele Bausteine des Lebens auf die junge Erde. Stickstoff schien jedoch zu fehlen. Ein internationales Forschungsteam mit Berner Beteiligung berichtet nun, dass der Komet «Chury» doch Stickstoff enthält – in Form grosser Mengen Ammoniumsalze.

Welche Rolle spielten Kometen bei der Entstehung des Lebens auf der Erde? Das ist eine der grossen Fragen hinter der Rosetta-Mission zum Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, an der ein Forschungsteam der Universität Bern massgeblich beteiligt war.

Durch die extrem heissen Bedingungen bei der Entstehung der Erde lagen anschliessend viele Verbindungen nicht mehr vor, oder nur in einer Form, in der sich nicht zur Entstehung des Lebens beitragen konnten. Auf Kometen könnten diese Verbindungen jedoch überlebt haben und bei Einschlägen wieder auf die abgekühlte Erde gelangt sein.

Ein wichtiger Baustein des Lebens schien jedoch in Kometen praktisch zu fehlen: Stickstoff. Kürzlich berichteten Forschende um Kathrin Altwegg von der Universität Bern im Fachblatt «Nature Astronomy», dieses Rätsel womöglich geknackt zu haben.

Aus Messreihen des Berner Massenspektrometers Rosina an Bord von Rosetta und zusätzlichen Experimenten leiteten sie ab, dass der Stickstoff auf «Chury» wahrscheinlich in Form von Ammoniumsalzen vorliegt. Diese haben eine höhere Verdampfungstemperatur und liessen sich daher bisher kaum in der Staub- und Gaswolke um Kometen nachweisen.

Nachgebildete Kometenoberflächen

Im Fachmagazin «Science» berichtet nun ein internationales Forschungsteam mit Beteiligung der Universität Bern von weiteren Analysen, die die Theorie bestätigen: Die Kometenoberfläche von «Chury» enthält demnach beträchtliche Mengen an Ammoniumsalzen, hält das Fachmagazin in einer Mitteilung zur Studie fest. Dieser Befund gelang mit Messdaten eines weiteren Instruments an Bord der Rosetta-Sonde und nachgebildeten Kometenoberflächen.

Die Messdaten stammten von einem Spektrometer mit der Bezeichnung «Virtis», das die Oberfläche des Kometen untersuchte. Das Instrument sammelte Daten zu den Wellenlängen-Mustern des vom Kometen reflektierten Lichts. Aus diesem Spektrum lässt sich die chemische Zusammensetzung ableiten. Allerdings konnten die beteiligten Forschenden nicht alle Absorptionsbanden dieses Spektrums genau zuordnen, insbesondere ein bestimmtes Infrarot-Absorptionsmerkmal blieb unidentifiziert.

Ammoniumsalze nachgewiesen

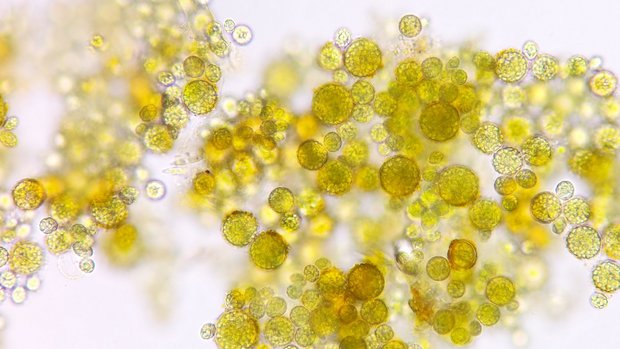

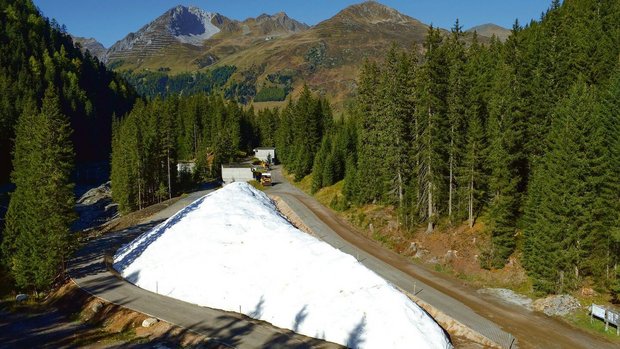

Oliver Poch von der Universität Grenoble Alpes und seine Kollegen verwendeten Laborexperimente, um verschiedene mögliche Zusammensetzungen der Kometenoberfläche zu simulieren und die daraus resultierenden Reflexionsspektren zu messen. Dabei versuchten sie, das unidentifizierte Absorptionsmerkmal zu reproduzieren. Dies gelang mit mehreren stickstoffhaltigen Ammoniumsalzen.

Die Methode, um Kometenoberflächen unter dem Einfluss verschiedener Weltraumbedingungen nachzubilden, entstand an der Universität Bern, wie die Hochschule am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Während Oliver Poch noch an der Uni Bern forschte, entwickelte er gemeinsam mit Antoine Pommerol und anderen Methoden dafür. Pommerol arbeitet auch heute noch an der Universität Bern und ist einer der Autoren der nun erschienenen Studie.

Das Rätsel um den fehlenden Stickstoff in Kometen beschäftigt Astronomen seit Jahrzehnten. Bereits bei der "Giotto"-Mission zum Kometen Halley vor mehr als 30 Jahren stellten Berner Forschende fest, dass in der Staub- und Gaswolke, die sich bildet, wenn der Komet nahe an der Sonne vorbeizieht, Stickstoff zu fehlen schien. Stickstoffverbindungen wie Ammoniak und Blausäure konnten sie zwar nachweisen, allerdings in viel geringeren Mengen als erwartet.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren