Artenvielfalt

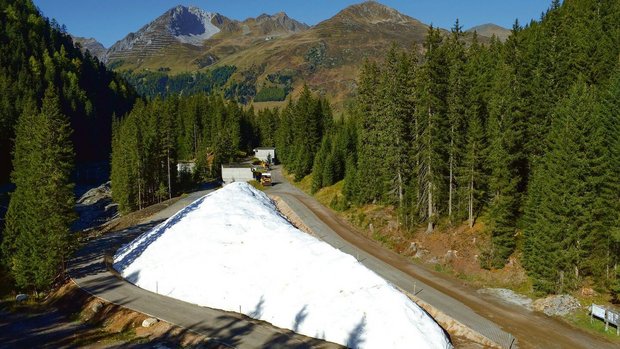

Lebendige Flüsse: Renaturierungsprojekt in Stetten

Die Renaturierung von Flüssen braucht Platz und Zeit. Eigentumsverhältnisse zu klären, sind oft komplexe und langwierige Angelegenheiten. Doch es lohnt sich: Schon von kleinen Bächen, die revitalisiert werden, profitiert die Artenvielfalt.

Die Gemeinde Stetten bei Schaffhausen verfügt über ein selten gewordenes Naturjuwel: Nicht weit vom Waldrand sprudelt eine Quelle aus dem Boden. Obwohl sie früher auch zur Trinkwasserversorgung genutzt wurde, ist sie nicht gefasst. Das Wasser plätschert einfach aus einem Erdloch und wird dann zu einem Bach, der zwischen Wiesen und Äckern dahinfliesst. «Bestes Grundwasser», versichert der Stettemer Tiefbau- und Gewässerreferent Philipp Pfister. Das Wasser könnte man trinken, es ist auffallend klar. Entsprechend wirkt auch der Bach natürlich.

Nur wer genauer hinschaut, sieht, dass der Bach im natürlichen Zustand anders ausgesehen haben muss. Der Feldbrunnenbach, wie ihn die Einheimischen nennen, verläuft nach der ersten Kurve schnurgerade als «strukturarmes Gerinne mit sehr steilen Ufern», wie es im Gutachten zur Revitalisierung heisst. Was dem Feldbrunnenbach fehlt, sind «amphibische Zonen», wie Pfister es ausdrückt. Kleintiere finden kaum Deckung, in der Bachsohle wuchern dagegen…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren