Flauschig, zäh und very trendy

Walliser «Ghornuti»

Walliser Schwarznasenschafe sind perfekt an ihre Umgebung angepasst – steile Hänge und karge Weiden sind sie gewöhnt. Grosses Plus: Sie sehen auch noch niedlich aus. Dieser Meinung ist nicht nur die Schafzüchterin Fabienne Truffer.

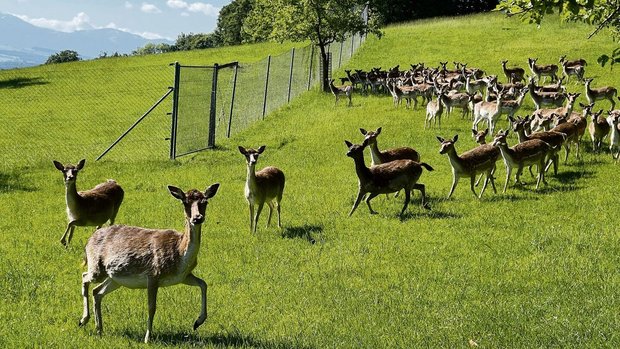

Schwarz umrandete Augen, schwarze Ohren und eine schwarze Ramsnase: Schon das Lämmchen hat die charakteristische Zeichnung der Walliser Schwarznasenschafe. Es gehört zur Herde von Fabienne Truffer und ihrem Partner René Schnyder. Fünfzig Muttertiere haben die beiden auf dem kleinen Biobetrieb in Erschmatt oberhalb von Leuk im Wallis. Das Lämmchen liegt im sattgrünen Gras bei seiner Mutter, drei weitere Auen und ihr Nachwuchs stehen gemeinsam auf der Weide beim Stall. Im Hintergrund sind die hohen Gipfel der Weisshorngruppe zu sehen. Idyllisch. Hier beim Stall ist der Kindergarten der «Ghornuti» – die «gehörnten Schafe» werden im Wallis liebevoll so genannt. Der Rest der Herde stehe momentan auf einer Weide im Nachbarsdorf, erzählt Fabienne Truffer.

«Schwarznasenschafe sind eine Liebhaberei», sagt die Schafzüchterin schmunzelnd. Oft erben die Schäferinnen und Schäfer die Tiere. So auch ihr Partner: Er erhielt von seinem Grossvater zwanzig Schwarznasen. «Sie haben weder eine hohe Milch-…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 5 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren