Aletschgletscher

Der schwindende Gigant aus Eis

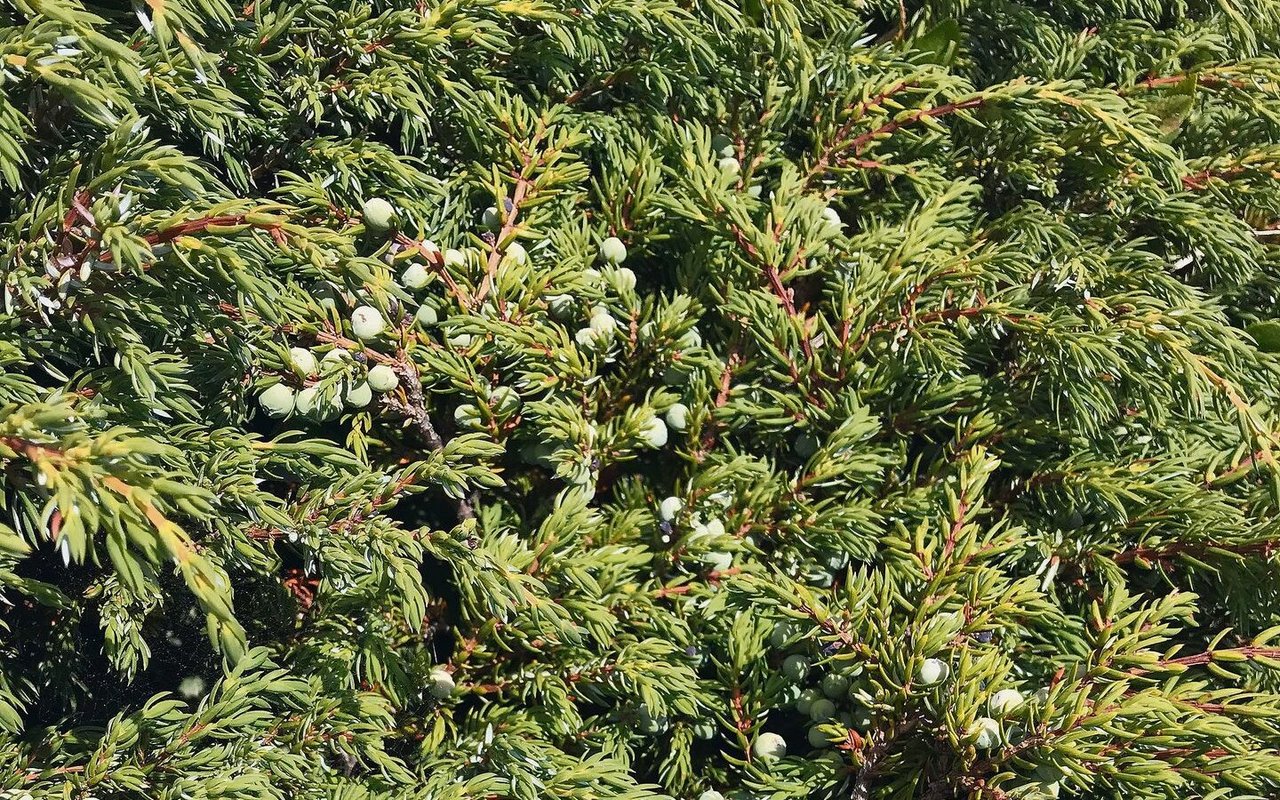

Wie gemalt liegt er inmitten mächtiger Berggipfel: der Grosse Aletschgletscher. Mit seinen fast 23 Kilometern Länge ist er der grösste Gletscher der Alpen. Rund um den schwindenden Eisriesen finden Naturliebhaber ein wahres Paradies.

Milchig trüb donnert die Rhone durch das sonst so trockene Wallis und versorgt das ganze Tal mit Wasser. Der Fluss wird aus den mächtigsten Gletschern der Alpen gespiesen, auch vom Grossen Aletschgletscher. Er gehört zu einem der touristischen Höhepunkte der Schweiz und ist einbeliebtes Ziel für Naturfreunde. Wer ihn in seiner ganzen Pracht zu Gesicht bekommen will, sollte sich beeilen, denn wie die meisten Gletscher schmilzt auch er seinem Verschwinden entgegen. Glücklicherweise ist das Aletschgebiet ein gut erschlossenes Ausflugsziel, welches per Zug und Bergbahn aus praktisch jeder Ecke der Schweiz einfach zu erreichen ist. Sei es durch den Lötschbergtunnel aus dem Berner Oberland oder aus dem Westen her das Rhonetal hinauf – von den Tal-stationen der Luftseilbahnen in Mörel, Betten oder Fiesch gelangen die Besucherinnen auf einen der vier Gipfel Hohfluh, Moosfluh, Bettmerhorn oder Eggishorn. Von hier aus hat man eine atemberaubende Sicht auf den 22,6 Kilometer langen eisigen…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 8 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren