Zu Besuch bei «Apiline»

Wie entsteht Bienenwachs und wie wird es verarbeitet?

Bienenwachs ist ein vielseitiger Rohstoff, der sowohl in der Honigproduktion als auch in der Pharmazie und Lebensmittelherstellung verwendet wird. Aber warum ist das Wachs so wertvoll und wie wird es produziert? Ein Einblick in den Imkereibedarfsladen Apiline in Erlenbach im Simmental.

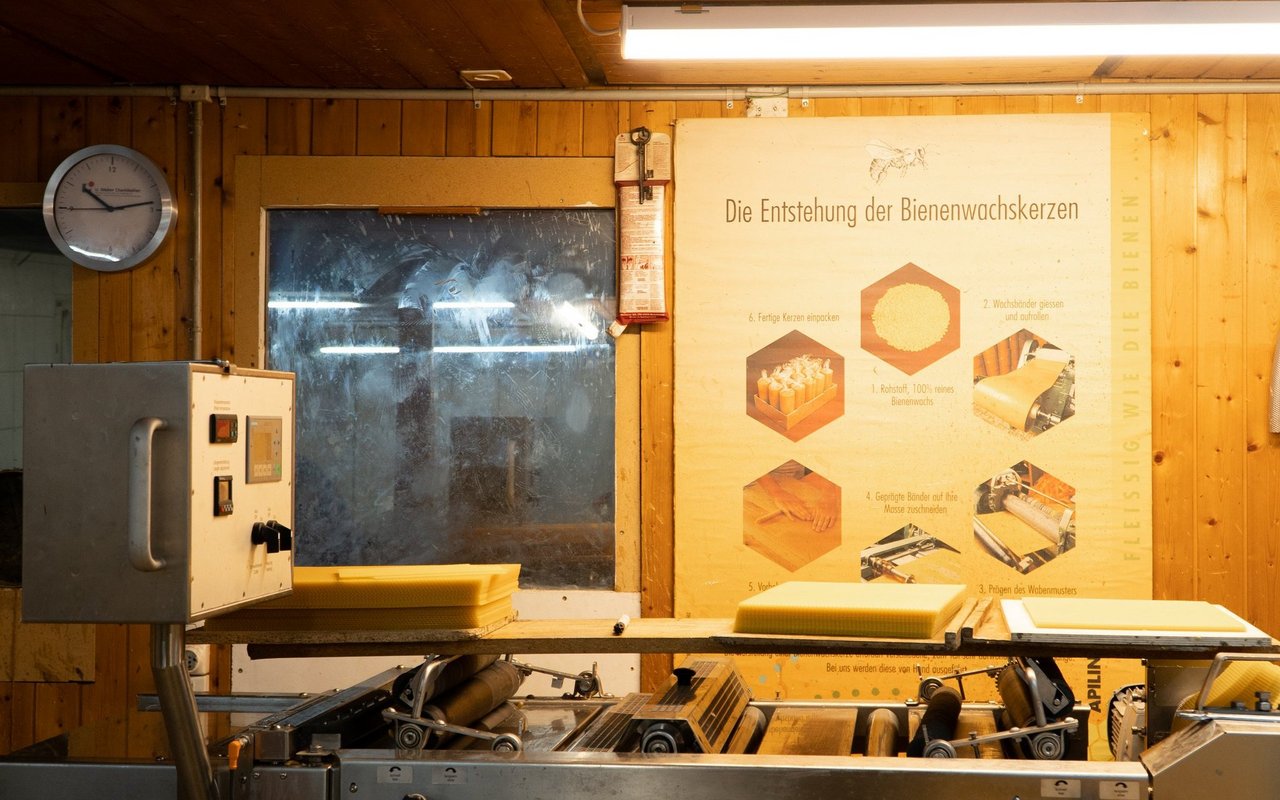

Bernhard Kohli dreht den Hahn auf. Wie flüssiges Gold fliesst das heisse Wachs aus dem metallenen Zylinder. Es verschwindet hinter eine Walze und kommt darunter als Wachsplatte mit Wabenmusterung wieder heraus, fest und dunkelgelb. So entstehen im der Firma Apiline von Kohli in Erlenbach im Simmental täglich 150 bis 200 Kilogramm Mittelwände für Imkerinnen und Imker und deren Bienenvölker. Bei ihm schliesst sich der Kreislauf des teuren Rohstoffs: Nachdem die Platten den emsigen Bienen als Fundament für ihr Zuhause gedient haben, kehren sie wieder hierhin zurück und verwandeln sich in neue Platten.

[IMG 2-3]

Schweizer Bienenwachs ist ein beliebter, aber rarer Rohstoff. Sein Kilopreis beginnt bei rund 25 Franken und ist damit fast gleich teuer wie der Honig, der darin entsteht. Es steckt die Arbeit Hunderttausender Bienen dahinter: Für ein Kilogramm reinen Wachs müssen etwa 150 000 Bienen «schwitzen». Wortwörtlich. Arbeiterbienen haben nämlich acht Wachsdrüsen an ihrem Hinterleib, in…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren