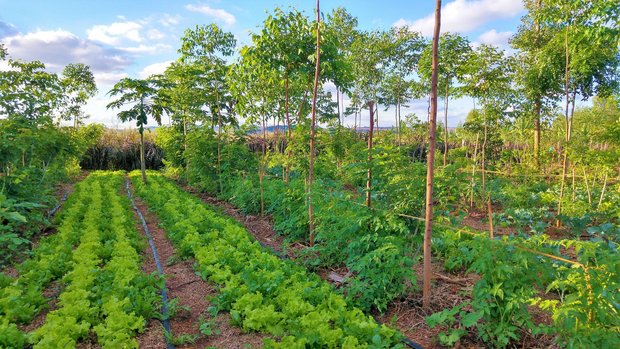

Eine bäumige Agrikultur

Bäume und Ackerflächen leben in einer guten Beziehung

Das Schweizer Landschaftsbild war lange von Bäumen geprägt. Ein Bild, das nicht nur fürs Auge schöner war als die heutigen Monokulturen, sondern bot auch zahlreiche ökologische und ökonomische Vorteile. Auf diese werden immer mehr Landwirte wieder aufmerksam.

Wird landwirtschaftliche Produktion mit dem Anbau von Bäumen oder Sträuchern auf derselben Fläche kombiniert, spricht man von Agroforstsystemen. An sich gar keine neue Erfindung, denn traditionelle Kombinationen von Ackerbau oder Nutztierweiden mit Baumbestand existieren in der Schweiz bereits seit Jahrhunderten. Beispielsweise in den Hochstammobstgärten, den Wytweiden im Jura oder den Kastanienselven im Tessin und in Südbünden. Zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren hat der Baumbestand auf landwirtschaftlich genutzter Fläche jedoch drastisch abgenommen.Franco Ruault legt in seinem 2021 erschienenen Buch «Baummord» dar, wie in jener Zeit auf staatliche Anordnung in der Schweiz über elf Millionen Obstbäume gefällt wurden. Dass damit wertvolle Lebensräume für Tiere vernichtet wurden und alte Obstsorten sowie ökologisch wichtige Strukturen verloren gingen, wird immer bewusster. Traditionelle Agroforstsysteme machen nur knapp acht Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 8 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren