Wenn Lebensräume verschmelzen

Diese faszinierenden Hybride existieren tatsächlich: Liger, Zesel, Wolphin usw.

Hybride Tiere gibt es schon lange. Länger als den Menschen. Und dennoch liegt es vor allem am Homo sapiens, dass es immer mehr werden.

Wer kennt sie nicht, Kreuzungen wie die Savannah-Katze oder das Muli. Längst sind sie in unserer Gesellschaft angekommen, Verwunderung rufen sie kaum noch hervor. Dabei handelt es sich bei ihnen nicht um «normale» Mischlinge, entstanden aus der gleichen Tierart, sondern um sogenannte Hybride, hervorgebracht aus zwei verschiedenen Arten oder Gattungen. In diesen beiden Fällen aus Hauskatze und Serval sowie aus Pferd und Esel. Und diese Hybridisierung schreitet voran. Es tauchen immer mehr neue Tiere mit so klangvollen Namen wie Cappuccino-Bär, Liger oder Coywolf auf. Aber woran liegt das? Wie finden Grizzlys und Eisbären, Löwen und Tiger oder Kojoten und Wölfe zueinander? Und welche Konsequenzen hat diese Entwicklung?

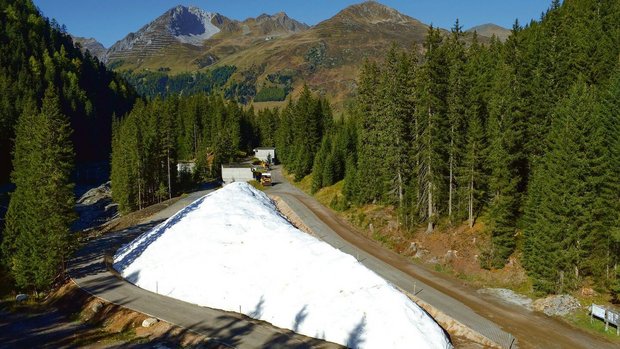

Klimatische Veränderungen«Es gibt Fälle, in denen der Klimawandel indirekt zu mehr Hybridisierung führt. Zum Beispiel, wenn die eine Art einen drastischen Populationsrückgang erlebt und die andere Art stark zunimmt. Oder auch wenn die Erderwärmung die Lebensräume der…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 7 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren