Verräterische Knospen

Verräterische Knospen

Heimische Baumarten zu erkennen, ist keine Hexerei. Selbst im Winter, wenn die Blätter fehlen, finden sich genügend Merkmale, um eine Esche von einem Ahorn zu unterscheiden. Bestimmungsbücher oder Baum-Apps helfen dabei.

Das habe ich nun also von meinem Experiment: Ich stehe im Wald, starre auf einen Baum und weiss gerade nicht wirklich weiter. Was vor mir in die Höhe wächst, ist vollkommen unauffällig. Gross, mit einem dicken Stamm und langen Ästen, aber ohne ein einziges Blatt – wie Laubbäume im Winter eben ausschauen. Wie zum Geier soll ich wissen, ob das eine Buche, eine Eiche, eine Esche, ein Ahorn oder eine Ulme ist?

Doch genau darum geht es bei dem Experiment: Ich will herausfinden, ob es möglich ist, auf einem Waldspaziergang im Winter einheimische Baumarten zu bestimmen – ohne einen Spezialisten dabeizuhaben. Meine Utensilien für das Unterfangen sind: ein Fotoapparat, ein Baum- und Sträucherbuch sowie zwei Baum-Apps auf dem Handy.

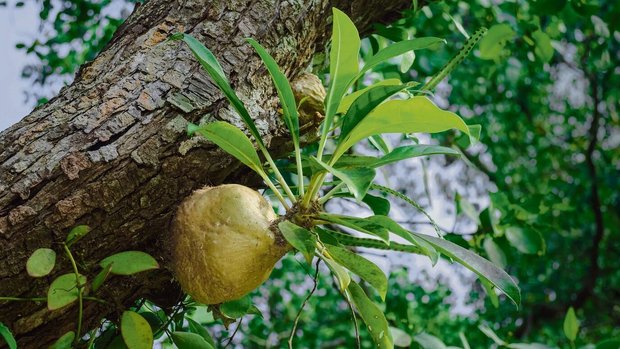

Ich schaue den Baum vor mir etwas genauer an: Seine Baumrinde – der Fachmann nennt sie Borke – ist glatt, hat eine helle, grünlich-gräuliche Farbe und ist mit Flechten übersät. Trotz seiner beachtlichen Grösse handelt es sich eindeutig um einen noch relativ jungen Baum. Weil die Borke allein zur Bestimmung nicht reicht, nehme ich einen Zweig unter die Lupe. Daran haben sich einige auffällig grüne Knospen gebildet. Entlang des Zweigs sind immer zwei Knospen einander gegenüber angeordnet, diejenige am Ende des Zweiges ist besonders gross.

Häufiger Baum mit schwarzen Knospen

Tatsächlich führt die App «Baumportal» eine Liste mit sogenannten Wintermerkmalen, auf denen die Knospen verschiedener Baumarten abgebildet sind. Beim Durchsehen stosse ich sofort auf ein Foto, das meinen Knospen frappant ähnelt: Es muss ein Bergahorn sein! Um sicherzugehen, beginne ich den Boden abzusuchen. Er ist noch immer bedeckt von einer ansehnlichen, halb verrotteten Laubschicht, die aus Blättern verschiedenster Formen besteht – wohl herbeigeweht aus allen Richtungen. Doch es dauert nicht lange, da finde ich einige grosse, fünflappige Blätter, wie sie für Ahorne typisch sind. Und kurz darauf kommen Überreste von ahorntypischen Flügelnüssen zum Vorschein.

Angespornt durch diesen Erfolg, versuche ich mein Glück ein paar Schritte weiter. Dort steht ein stattlicher Baum mit grauer Rinde, die in Längsrichtung diverse Risse aufweist. Die Knospen sind wie beim Bergahorn gross und auffällig – aber mattschwarz, wobei die Knospe am Zweigende jeweils von zwei kleineren Seitenknospen begleitet wird. Auch hier werde ich rasch fündig in meinen Unterlagen. Derart auffällig schwarze Knospen hat nur eine einheimische Baumart: die Esche

Der Bergahorn und die Esche zählen zu den häufigsten der ungefähr 50 Baumarten der Schweiz. Laut Erhebungen im Rahmen des Landesforstinventars, das von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt durchgeführt wird, sind je etwa drei bis vier Prozent der Bäume im Wald Bergahorne und Eschen. Verbreiteter sind nur die Fichte, die Buche, die Tanne und die Lärche.

Verdorrte Blätter am Baum

Eine Fichte oder eine Tanne zu erkennen, ist im Winter nicht schwieriger als im Sommer. Als immergrüne Pflanzen behalten sie ihre Nadeln das ganze Jahr über – und sind daran meist problemlos bestimmbar. Beim Unterscheiden der beiden Arten hilft zum Beispiel der Merkspruch «Die Fichte sticht, die Tanne nicht». Fichtennadeln sind nämlich spitz, während die Nadeln der Weisstanne sich eher weich anfühlen und auf der Unterseite weisslich erscheinen.

Auch unter den Laubbäumen gibt es einige immergrüne Arten, die es dem Baumbestimmer im Winter einfach machen, weil sie ihre Blätter behalten: die Stechpalme etwa oder der eingeschleppte Kirschlorbeer, der sich in den Schweizer Wäldern ausbreitet. Die meisten heimischen Laubbäume jedoch werfen im Herbst ihre Blätter ab, weil im Winter über diese viel mehr Wasser verdunsten würde, als der Baum im gefrorenen Boden aufnehmen kann.

Manchmal jedoch bleiben die vertrockneten Blätter den ganzen Winter über an den Ästen hängen. Dass ich nur wenige Meter neben der Esche einen solchen Baum finde, ist natürlich ein Glücksfall. Die Blätter verraten mir, dass es sich wohl um eine Buche handelt. Der Sicherheit halber nehme ich auch die Wintermerkmale auf: Die Rinde ist glatt und die Knospen sind lang, spitz und bräunlich, wobei die Knospenschuppen in einen gräulichen Spitz auslaufen – alles Merkmale, die auch im Buch und in den Apps zu finden sind.

Am Wegrand wachsen aber nicht nur forstwirtschaftlich wichtige Bäume wie Fichten oder Buchen, sondern auch Büsche und Sträucher. Den Holunder erkenne ich problemlos an seiner grauen, netzartig aufgerissenen Rinde. Und der Haselstrauch verrät sich durch seine langen, gelben, herunterhängenden Kätzchen. Beinahe will ich mir schon selbst auf die Schulter klopfen, derart gut läuft mein Experiment. Doch da sticht mir ein Baum ins Auge, dem ich auf den ersten Blick ansehe, dass er zu einer Knacknuss werden könnte: eine grau-braune Rinde mit quer um den Stamm laufenden Rissen. Unscheinbare, rötliche, eiförmige Knospen. Kein einziges Blatt weit und breit. Hier stossen die elektronischen Helferlein auf dem Handy an ihre Grenzen. Und auch das Bestimmungsbuch bringt mir nur vage Hinweise. Aufgrund der geringelten Borke vermute ich, dass es sich um einen wilden Kirschbaum handeln könnte, sicher bin ich allerdings nicht.

Ein Fremdling aus Amerika

Zum Schluss wartet eine im wahrsten Sinn des Wortes gewaltige Herausforderung. Ich stehe vor einem bestimmt 25 Meter hohen Baum mit Längsrissen in der Borke. Seine Knospen sind rötlich, konisch geformt – und stehen in kleinen Büscheln am Zweigende. Aufgrund der Grösse tippe ich sofort auf eine Eiche – doch ein Blick auf die Apps lässt mich zweifeln: Sind die Knospen nicht etwas zu spitz für die einheimischen Arten, die Stiel- und die Traubeneiche? Ich bin ratlos, bis mein Blick auf den Boden fällt – auf ein rotbraunes Blatt, dessen Lappen spitz zulaufen. Als ich im Internet danach suche, ist das Geheimnis des Baumes rasch gelüftet. Es handelt sich um eine Roteiche, die aus den USA stammt, aber inzwischen auch in Europa angepflanzt wird.

Das Fazit, das ich auf dem Rückweg ziehe, ist vorsichtig positiv: Mit einer guten App oder einem guten Bestimmungsbuch lassen sich viele Baumarten auch im Winter erkennen. Ohne den Rat eines erfahrenen Experten bleibt allerdings in manchen Fällen das leise Gefühl, sich vielleicht eben doch geirrt zu haben.

Literaturtipp:

– Bernd Schulz: «Gehölzbestimmung im Winter», gebunden, 360 Seiten, Ulmer-Verlag, ISBN: 978-3-8001-7986-2, ca. Fr. 130.–

Apps:

– Jost Benning: «Baumportal», Apple/Android, Fr. 3.–

– Mullen & Pohland: «Baum-ID Schweiz», Apple Fr. 6.–, Android Fr. 7.–

Wie gut kennen Sie die Bäume? Testen Sie Ihr Wissen hier in unserem Baumquiz!

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren