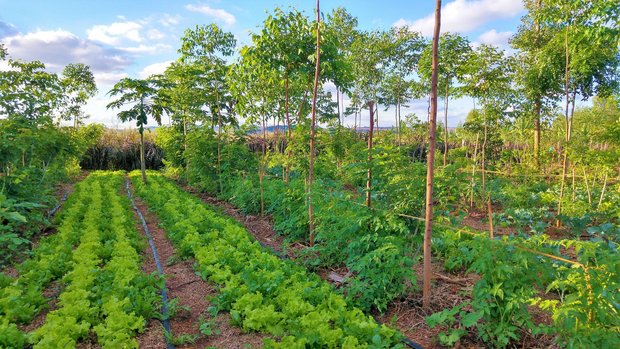

Biodiversität im Garten

Wildhecken bieten wichtige Lebensräume

Bäume, Büsche und Sträucher werden in Kulturlandschaften gerne zur optischen Trennung genutzt und bieten Privatsphäre für Mensch und Wildtiere. Für viele gefährdete Arten sind solche Hecken jedoch mehr als nur Sichtschutz.

Eine Mönchsgrasmücke schmettert aus voller Kehle irgendwo versteckt im Gestrüpp zwischen Wiese und Wohnquartier. Im Herbst hatte sie sich an den Hartriegelbeeren satt gefressen, um dann über den Winter in den Süden zu verschwinden. Seit Ende März sind die schwarzköpfigen Sänger zurück in unseren Regionen und gehören zu den häufigsten Vögeln in Hecken.

Solche linearen Strukturen säumen traditionell meistens die Ränder von landwirtschaftlichen Flächen und Wegen. Hier wurden früher die in den Äckern störenden Steine, Holzabfälle und Wurzelstrünke deponiert, was zu einer grossen Strukturvielfalt und damit Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren führte. Heute werden solche Wildhecken gezielt gefördert und dienen als Refugium für Vögel, Kleinsäuger, Reptilien, Amphibien und Insekten in einer ansonsten durch den Menschen intensiv genutzten Landschaft.

Dichte Hecken als gutes VersteckWildhecken sind immer ähnlich aufgebaut. Im Kernbereich stehen hohe Wildsträucher und einzelne Bäume,…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 7 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren