Jetzt ans Aufwachen denken

Winterruhe für mediterrane Landschildkröten

Mediterrane Landschildkröten halten eine Winterstarre. Sie dauert durchschnittlich fünf Monate. Was es zu beachten gilt, dass Schildkröten gut überwintern und gut wieder aufwachen.

Die Breitrandschildkröte Kassiopeia verschwindet langsam in der lockeren Erde. Sie gräbt sich ein, bis ihr Panzer ganz mit dem Substrat gedeckt ist. Das Prozedere scheint mühsam, doch für die Schildkröte ist es normal, hat sie doch alle Zeit im Leben. Mediterrane Landschildkröten werden 80 Jahre alt, oft auch 100.

Landschildkröten aus dem Mittelmeerraum verbringen die kalte, nahrungsarme Zeit in der Winterstarre. Sie dauert etwa von Mitte Oktober bis Mitte März. Breitrandschildkröten begeben sich später in die Winterstarre als Griechische und Maurische Landschildkröten und erwachen im Frühling auch früher. Sie folgen einem instinktiven Rhythmus, obwohl sie längst nicht mehr im natürlichen Herkunftsgebiet leben.

«Mediterrane Landschildkröten sollten nicht mehr gezüchtet werden.»

Rolf Brun, Vorstandsmitglied SIGS

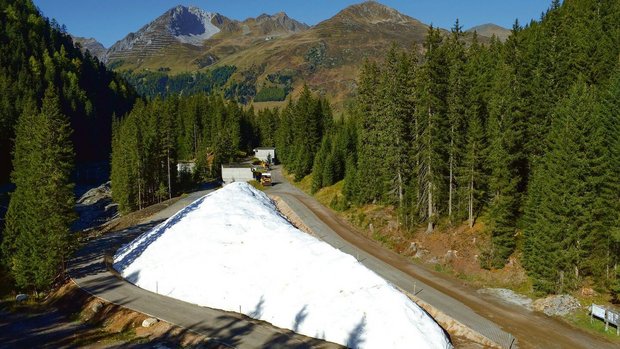

Kassiopeia überdauert den Winter im Erdreich, geschützt von einem hochwertigen Frühbeetkasten aus Doppelstegplatten im Garten Rolf Bruns im thurgauischen Weinfelden. Der…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 6 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren