Passion für Brummer, Funkler und Kämpfer

Komplexe Käferhaltung und -zucht

Sie surren, krabbeln und schillern. Manche werfen mit ihren Zangen den Kontrahenten vom Ast, andere tragen ein Horn. Käfer. Die meiste Zeit führen sie ein verborgenes Leben als Larve. Ein Besuch bei einem Züchter tropischer Arten und ein Blick in die Käferartenschutzarbeit des Tierparks Bern.

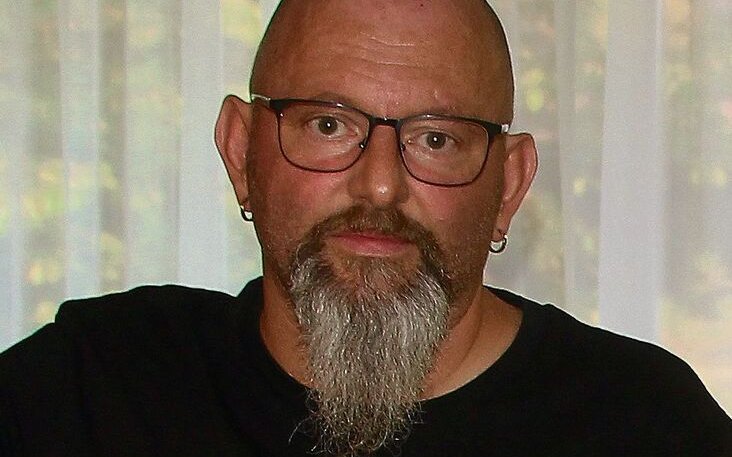

Plötzlich brummt es laut, als wäre ein alter Ventilator angesprungen. «Pürschtel, du bleibst hier!», ruft Roland Grossenbacher und greift nach einem Riesenkäfer, der unsanft auf dem Zimmerboden gelandet ist. «Ich habe vergessen, das Terrarium zu schliessen», setzt der Käferfreund nach. Wieder in seiner Unterkunft, krabbelt der Ausreisser sofort zu seinem Futtertöpfchen mit einer gallertartigen rosa Masse.

Der bunte Ausflügler hat den komplizierten Namen Mecynorhina torquataugandensis. «Ein grosser Käfer aus der Unterfamilie der Rosenkäfer», fügt Roland Grossenbacher an. «Es sind robuste Gesellen.» Dieser Käfer stamme beispielsweise aus Uganda. Roland Grossenbacher ist Käferspezialist und -züchter. So wie andere Vögel, Katzen oder Meerschweinchen züchten, hat sich der 55-Jährige den Krabbeltieren verschrieben.

[IMG 2]

Der Käferfreund schwärmt: «Ich freue mich an den herrlichen Farben, Käfer geben optisch etwas her.» Tatsächlich schillern sie oder sehen aus, als wären sie von einem…

Möchten Sie diesen Artikel lesen?

Lesedauer: 16 MinutenHaben Sie bereits ein Konto?

Hier einloggen.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren