Val Bavona

Im Tal der Felsengärten

Im Tessiner Bavonatal wohnten Menschen früher unter Felsbrocken und pflanzten darauf Wiesen und Gärten an. Ein Teil des Erlöses aus dem diesjährigen Schoggitaler-Verkauf wird für den Erhalt dieser sogenannten «hängenden Wiesen» eingesetzt.

Das Bavonatal gehört zu den wohl wildesten und urtümlichsten Tälern im Alpenraum. Wohin man schaut: schroff ansteigende Felswände und neben- oder übereinanderliegende, zum Teil haushohe Gesteinsbrocken, die mehrheitlich von der Gletscherschmelze aus der Nacheiszeit und von gewaltigen Bergstürzen stammen. Dann wilder Wald, Wasserfälle, aus Granitblöcken und Kastanienholz gebaute Häuser und kilometerlange Trockenmauern. Ein unwirtliches Tal, in dem die Zeit stehen geblieben ist.

Schon vor 500 Jahren begannen die Bewohner das Tal wegen des härter werdenden Klimas und der vielen Naturkatastrophen zu verlassen, um sich in Cavergno und Bignasco anzusiedeln, wo das Bavonatal ins Maggiatal mündet. Dort verbrachten sie die Winter. Vom Frühling bis Herbst kehrten sie ins Tal zurück und begaben sich mit ihren Tieren auf Wanderschaft, denn sie besassen auf diversen Höhenstufen einfache Unterkünfte und Ställe. Dessen gedenken die heutigen Bewohner mit einer seit rund 400 Jahren jeweils am ersten Sonntag im Mai durchgeführten Prozession. Während vier Stunden wandert die Menschenschlange betend und singend durch die Weiler bis zur Kirche von Gannariente zuhinterst im Tal. Dort wird die Messe gelesen und die Teilnehmenden tauschen untereinander im Bieterverfahren Gaben aus.

Um zwischen senkrechten Felswänden zu überleben, war Erfindergeist gefragt. Denn nur drei Prozent des mit Gesteinsbrocken übersäten Talbodens konnte landwirtschaftlich genutzt werden. Beidseits der engen Talsohle ragen nackte Felswände von 200 bis 300 Metern senkrecht in die Höhe. Die Bauern waren deshalb gezwungen, die Hänge für Ackerland zu terrassieren und auch kleinste Nischen unter den Felsblöcken zu nutzen: Sie bauten in diesen Unterständen Ställe («Splüi»), Holzlager, Vorratskammern und primitivste Behausungen.

Auf den Felsblöcken hingegen errichteten sie «hängende Wiesen», sogenannte «Prati pensili» oder «giarditt», wie die Alteingesessenen sagen. Diese Parzellen waren meist nur über Steintreppen oder über in den Felsen gehauene Stufen erreichbar. Dort legten die Bauern durch niedrige Mäuerchen gesicherte, kleine Wiesen- oder Ackerflächen an. Auf den fernab der Siedlungen gelegenen ernteten sie vor allem Heu und Getreide, auf den näher gelegenen «giarditt» pflanzten sie auch pflegeleichte Gemüsesorten an.

«Hängende Gärten»Den «hängenden Wiesen des Bavonatals» ist das Heft Nummer 2 aus der Reihe «Hefte zum Valle Bavona» gewidmet. Die Broschüre ist 72 Seiten dick, mit Farbfotos und Grafiken illustriert und kostet 10 Franken. Bezug: Fondazione Valle Bavona, 6690 Cavergno, Tel. 091 754 25 50, E-Mail: fondazione@bavona.ch. Das Inventar kann unter www.bavona.ch eingesehen werden (Inventario dei parti pensili della valle Bavona).

Begehrte «Felsenheu»-Plätze

Diese Anbauplätze finden sich in allen Weilern des Tales und haben den Vorteil, dass sie vor gefrässigem Vieh und Hochwasser geschützt sind. Auch wenn es sich bei diesen Flecken, von Kindern damals auch «Felsenheu»-Plätze genannt, meist nur um kleine Anbauflächen handelte, waren sie bei den Talbewohnern begehrt und wurden vom Vater an den Sohn weitergegeben. Die Verbundenheit führte sogar dazu, dass die Besitzer den einzelnen Felsblöcken einen Namen gaben, der später oft zum Flurnamen wurde. Die Namen bezogen sich jeweils auf die Grösse oder Form des Felsens, auf den Besitzer oder den Ort.

Um die Erhaltung dieser Kulturgüter und der gesamten Kulturlandschaft des 1983 ins Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgenommenen Val Bavona bemüht sich eine vor 30 Jahren gegründete Stiftung, die Fondazione Valle Bavona. Sie hat rund 150 hängende Wiesen inventarisiert, davon werden 50 nach wie vor bewirtschaftet.

[IMG 19]

Dieses Jahr setzen Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz den Haupterlös des Schoggitalers für den Erhalt und den Schutz des Bavonatals ein. Mit den erwarteten rund 30'000 Franken sollen aufgegebene «giarditt» wiederhergestellt werden. «So wie ursprünglich werden diese hängenden Wiesen aber zukünftig nicht mehr bewirtschaftet, das ergibt angesichts der extremen Bedingungen auch wenig Sinn», erklärt Rachele Gadea Martini, Koordinatorin der Stiftung Bavonatal. «Es wird aber Versuche geben, sie mit Gemüsesorten oder Beeren zu bepflanzen.»

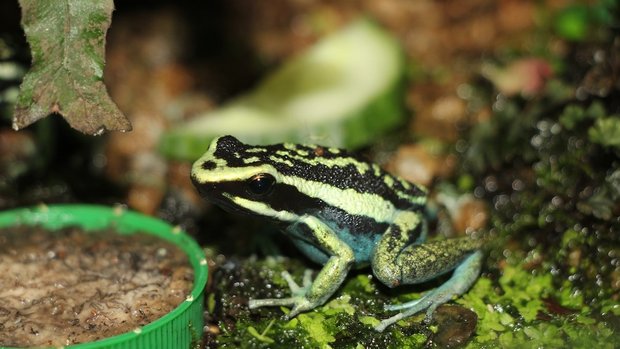

Für die Schoggitaler-Aktion wurde das Bavonatal auch seiner intakten Biodiversität wegen mitberücksichtigt. Über 2500 Tier- und Pflanzenarten fand man anlässlich einer grossen Studie im Tal. Darunter auch seltenere wie das Gelbe Seifenkraut, der Eisvogel oder der Luchs. «Solche Arten leben nur da, wo die Natur noch im Gleichgewicht ist», sagt Mirko Zanini, Biologe und Mitautor der Studie.

Insgesamt stehen der Stiftung Bavonatal jährlich rund 300'000 Franken zur Verfügung, welche Bund, Kanton, die Gemeinde Cevio und der Schweizer Heimatschutz aufbringen. Dazu kommen Zuwendungen von Stiftungen und anderen Organisationen in Höhe von bis zu zwei Millionen Franken für mehrjährige, grössere Projekte sowie die finanzielle und tatkräftige Hilfe vieler Freiwilliger.

Mit Gas oder Solarzellen statt Strom

Die Resultate der jahrelangen Bemühungen lassen sich sehen: Mit dem Geld wurden viele Kilometer Trockenmauern angelegt, Wege von wucherndem Wald befreit oder Kastanienhaine und Weiden wieder nutzbar gemacht. Daneben wurden Häuser, Dächer und Terrassen repariert und Ziegenställe, Unterstände und Kapellen restauriert.

Trotzdem bleibt das Val Bavona ein urchiges Tal. Erst in den 1950er-Jahren wurde im Zusammenhang mit dem Bau der Wasserkraftwerke Maggia die erste befahrbare Strasse gebaut, zuvor existierten lediglich Maultierpfade. Das Tal bleibt grundsätzlich das ganze Jahr über offen, im Winter jedoch wird die Strasse wegen Lawinengefahr manchmal gesperrt. Ausharren in dieser frostigen Abgeschiedenheit des Tals tun denn auch heute nur eine Handvoll Unentwegte, die Mehrheit der rund 700 Hausbesitzer kehrt erst im Frühling wieder in ihre Häuser im Tal zurück. Mit Ausnahme des hintersten Weilers San Carlo, von wo die Seilbahn zu den Kraftwerken von Robiei hochfährt, gibt es in allen Häusern der restlichen elf kleinen Siedlungen, den «Terre», keinen Strom. Das soll nach Wunsch der Bewohner auch so bleiben. Sie behelfen sich stattdessen mit Gas oder mit Solarzellen.

Dieser Artikel wurde automatisch auf unsere neue Website übertragen. Es kann daher sein, dass Darstellungsfehler auftreten. Diese können Sie uns mit folgendem Formular melden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Bitte loggen Sie sich ein, um die Kommentarfunktion zu nutzen.

Falls Sie noch kein Agrarmedien-Login besitzen:

Jetzt registrieren